Introduction

Comme toutes les protéines, les enzymes (ou protéines enzymatiques) proviennent de l’expression du génotype d’un individu. Elles interviennent dans les réactions biochimiques qui se déroulent au sein d’un organisme (ex : ADN polymérase : synthèse d’ADN, ARN polymérase : synthèse d’ARN, amylase salivaire : dégradation de l’amidon,…). Elles participent ainsi à son métabolisme et donc à son phénotype, comme la couleur de l’organisme, la perception d’un gout sucré dans le pain,… On cherche à comprendre comment des enzymes déterminent le phénotype d’un organisme. On expliquera leur rôle dans les cellules, puis leur mode d’action au niveau moléculaire.

I. Les enzymes, des biocatalyseurs

A. La catalyse enzymatique

Une enzyme est une biomolécule (= molécule organique) : c’est une molécule produite par un être vivant. C’est une protéine qui a des propriétés catalytiques : elle accélère une réaction chimique. Elle participe à la transformation d’un ou plusieurs substrats en produits, sans être consommée au cours de la réaction : la réaction peut être recommencée indéfiniment avec le substrat sans qu’il soit nécessaire de rajouter des enzymes. Comme elle intervient dans la réaction sans être consommée ni produite, elle est notée :

enzyme

substrat ————> produit

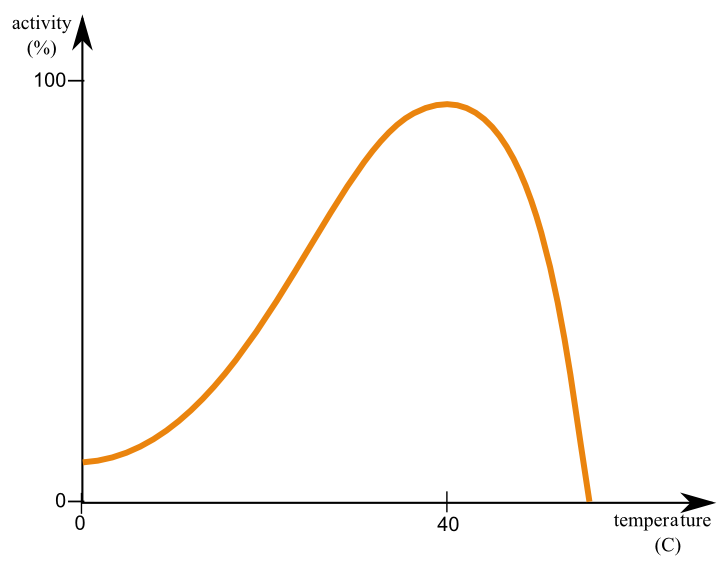

En tant que biomolécule, elle fonctionne de façon optimale dans les conditions de vie de l’organisme qui la produit. Par exemple, la plupart des enzymes humaines fonctionnent de manière optimale à 37°C. Elles sont ralenties pour des températures inférieures, et sont dégradées de façon irréversible pour des températures supérieures à 42°C.

B. La double spécificité

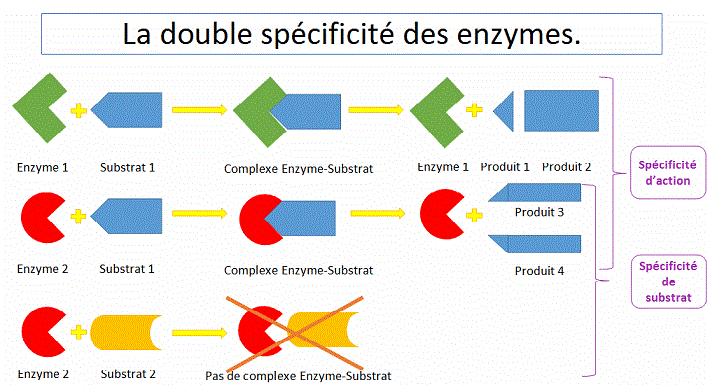

Les enzymes présentent une double spécificité :

- une spécificité de substrat : une enzyme ne peut se lier qu’à un seul type de substrat. Ainsi, l’amylase peut se lier à l’amidon, au glycogène car il possède le même type de liaison, mais pas à la cellulose.

- Une spécificité d’action : une enzyme ne peut catalyser qu’un seul type de réaction (ex : l’hydrolyse dans le cas de l’amylase).

Rq : en général, le nom de l’enzyme correspond au nom de son substrat avec parfois le nom de la réaction qu’elle catalyse, et une terminaison en –ase. (ex : ADN polymérase : le substrat est l’ADN, la réaction catalysée est une polymérisation).

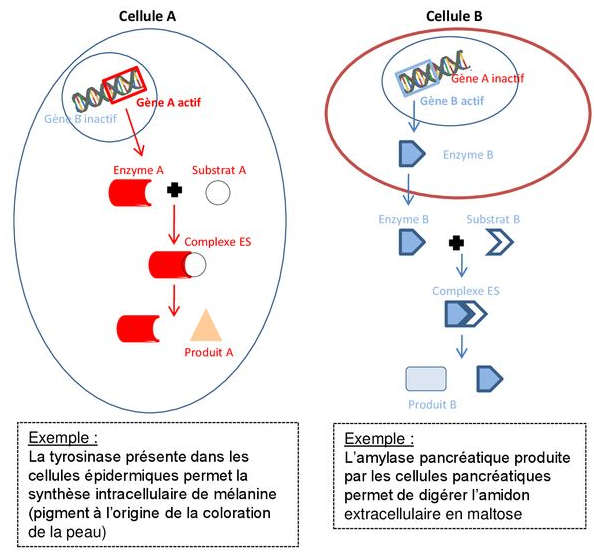

C. Les enzymes au sein des cellules

Les cellules d’un organisme pluricellulaires sont spécialisées : elles présentent des caractéristiques particulières en lien avec leur fonction. Cette spécialisation est notamment due aux gènes qu’elles expriment (voir cours de 2e et de 1SVT) et à leur équipement enzymatique, c’est-à-dire l’ensemble des enzymes qu’elles produisent grâce à ces gènes. Les enzymes permettent les réactions biochimiques au sein des cellules, ce qui leur permet de produire et de dégrader différentes molécules. Elles sont donc responsables du métabolisme de la cellule et de l’organisme, et donc de son phénotype. Ainsi, (doc3 et 4 p. 111), chez les plantes, les cellules photosynthétiques possèdent la RubisCO, une enzyme qui intervient dans la photosynthèse, contrairement aux cellules non photosynthétiques. La RubisCO leur permet ainsi de faire la photosynthèse. Le phénotype moléculaire (la présence de l’enzyme) est donc responsable du phénotype cellulaire (la capacité à faire la photosynthèse).

Les caractéristiques de la catalyse enzymatique, notamment la double spécificité des enzymes, sont expliquées par leur mode d’action moléculaire.

II. Le mode d’action des enzymes

A. La structure tridimensionnelle d’une enzyme

Une enzyme a une forme tridimensionnelle généralement globulaire, avec une zone en creux, qui forme le site actif de l’enzyme, constitué :

- d’un site de fixation, qui se lie de façon transitoire au substrat. Sa forme complémentaire au substrat explique la spécificité de substrat de l’enzyme

- et d’un site catalytique, qui catalyse la réaction chimique. Il explique la spécificité d’action de l’enzyme.

La structure tridimensionnelle de l’enzyme explique donc sa double spécificité.

B. Le complexe enzyme-substrat

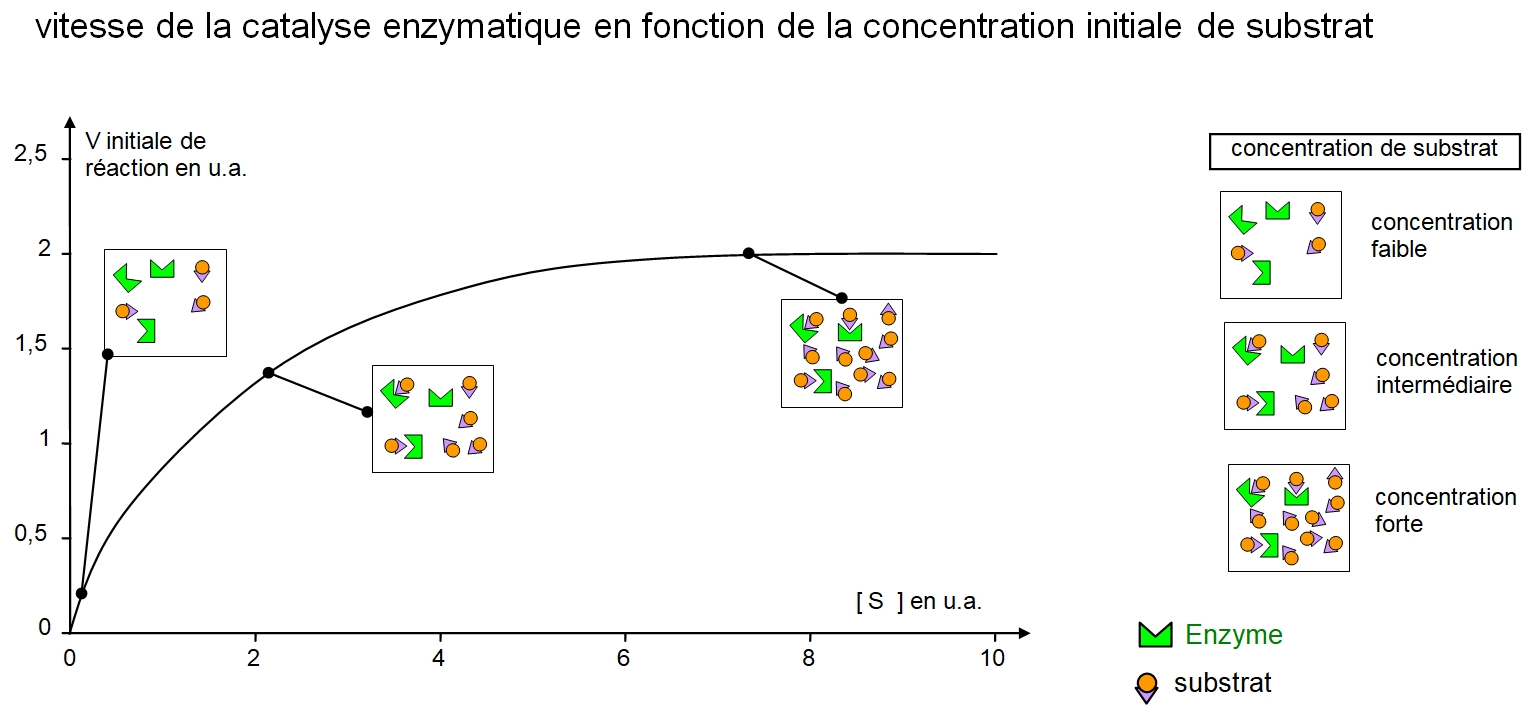

La double spécificité des enzymes suggère que l’enzyme se lie à son substrat : elle forme alors un complexe enzyme-substrat. Le fait qu’elle ne soit pas consommée lors de la réaction suggère que cette liaison est transitoire.

Ceci est confirmé par l’étude de la cinétique enzymatique. La vitesse initiale est obtenue par la tangente à la courbe de la concentration en produits en fonction du temps. En effet, la vitesse initiale de réaction enzymatique atteint un plateau de saturation lorsque la concentration en substrat est plus élevée que la concentration en enzyme, ce qui indique que toutes les enzymes sont complexées en substrat, et est cohérent avec le modèle de formation d’un complexe transitoire enzyme-substrat. Il est noté:

E + S -> ES -> E + P

Avec E : enzyme, S : substrat, P : produit, ES : complexe enzyme-substrat

Lorsque l’enzyme se fixe à son/ses substrats, sa structure tridimensionnelle se modifie : c’est le modèle de l’ajustement induit. Elle catalyse la réaction chimique au niveau de son site catalytique, puis se détache du/des produit(s), et est alors prête à se lier à un autre substrat, ce qui explique que l’enzyme ne soit pas consommée au cours de la réaction.

Une mutation au niveau du site actif modifie l’activité de l’enzyme. Lorsque l’enzyme est inactive, elle ne peut catalyser la réaction, et un ou plusieurs caractères héréditaires sont modifiés.

Le mélanisme (peau et poils entièrement noirs) ou l’albinisme (défaut de pigmentation de la peau et des poils) sont dus à l’expression du gène de la tyrosinase dans toutes les cellules de la peau et des poils pour le mélanisme, permettant de colorer toutes les cellules en noir grâce à la mélanine, ou à la mutation de ce gène dans le cas de l’albinisme. La tyrosinase, non fonctionnelle, ne peut pas produire de mélanine oire, ce qui cause le défaut de pigmentation de la peau et des poils.

Conclusion

Les enzymes catalysent des réactions biochimiques, et permettent donc le métabolisme des cellules. Elles se lient transitoirement au niveau de leur site actif aux substrats pour libérer des produits. Elles sont ainsi responsables de l’expression d’une partie de notre génotype sous forme de phénotype.