Un écosystème est l’ensemble des êtres vivants (=biocénose) peuplant un milieu (=biotope). Les écosystèmes sont fortement modifiés par l’activité humaine. La compréhension du fonctionnement des écosystèmes est nécessaire pour en mesurer et en limiter l’effet. On étudie le fonctionnement naturel des écosystèmes, puis les conséquences des activités humaines sur les écosystèmes.

I. Organisation des écosystèmes

A) Biotope et biocénose

Les écosystèmes sont constitués par des communautés d’êtres vivants (= biocénose) interagissant au sein de leur milieu de vie (= biotope). En effet, les espèces se répartissent selon les conditions abiotiques (= paramètres physico-chimiques) du biotope. La biocénose est donc en interaction avec le biotope.

B) Les interactions biotiques

La diversité des interactions biotiques (= entre êtres vivants) s’étudie à la lueur de leur effet sur la valeur sélective des partenaires :

- La compétition lorsque 2 espèces entre en concurrence pour une même ressource (ex : la lumière, l’eau, les nutriments, l’espace, etc.). Elle a un effet négatif pour les 2 partenaires de l’interaction, chacun se développant moins bien en présence de l’autre que séparément. Ex : compétition entre les arbres pour la lumière, compétition entre certains prédateurs pour une proie commune (…),…

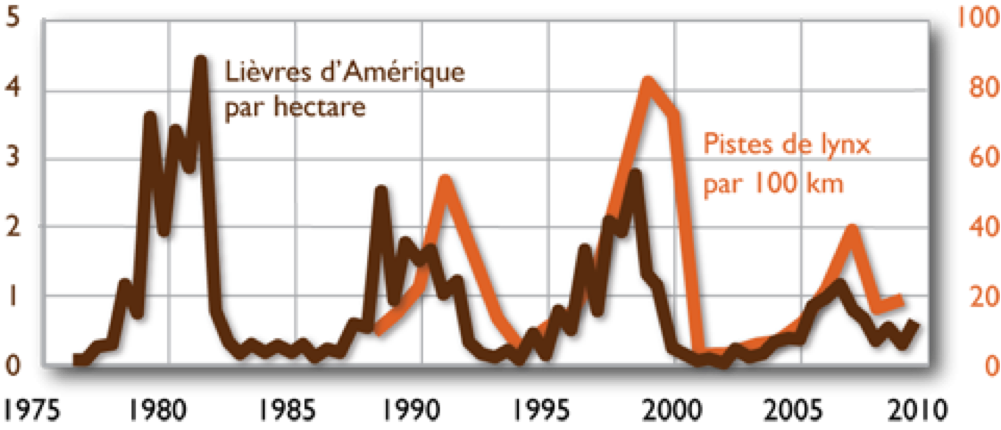

- L’exploitation (prédation, parasitisme), lorsqu’une espèce se nourrit d’une autre. Elle a un effet positif pour l’un des partenaires (prédateur ou parasite) et négatif pour l’autre (proie ou hôte du parasite). Ex de parasitisme : gui sur l’arbre, gale du chêne, micro-organismes pathogènes (virus, bactéries, champignons…) des animaux, des végétaux. Ex de prédation : le geai mange les glands du chêne, les rapaces comme la buse se nourrissent de petits oiseaux, le lynx chasse le lièvre,…

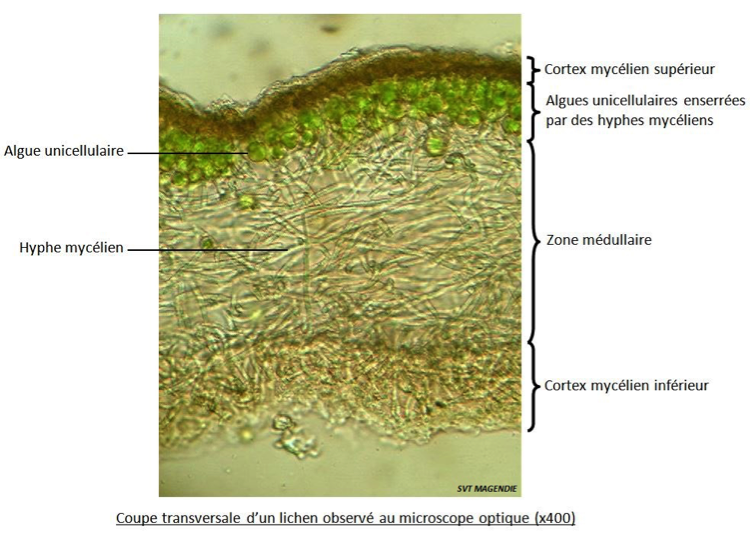

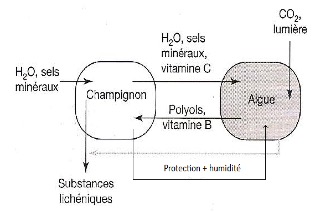

- La coopération ou mutualisme lorsque 2 espèces « s’entraident ». Elle a un effet positif pour les 2 partenaires de l’interaction. Lorsque cette interaction est obligatoire pour la survie des 2 partenaires, on parle de symbiose. Ex de mutualisme : pollinisation des plantes par les insectes pollinisateurs : les insectes consomment le nectar en fécondant les fleurs grâce au pollen transporté d’une fleur à l’autre ; Ex de symbiose : lichen = association d’un champignon et d’une algue qui ne peuvent survivre séparément et s’échangent des nutriments ; mycorhize = association d’un champignon et d’un arbre ; nodosité = association d’une bactérie et d’une plante Fabacées

C) Le rôle des interactions

Ces interactions biotiques ont plusieurs rôles au sein d’un écosystème. Ils déterminent :

- l’organisation de l’écosystème, avec notamment la répartition et la biodiversité des êtres vivants au sein de l’écosystème ;

- l’évolution de l’écosystème : c’est l’étude de la dynamique des populations. Par exemple, lorsque l’effectif d’une proie augmente, celui du prédateur augmente et réciproquement (exemple : le lynx et le lapin). De même, la présence d’une espèce compétitrice limite le développement d’une autre.

- et le fonctionnement de l’écosystème : la production de matière par les différents producteurs, les flux de matière entre les êtres vivants et entre les réservoirs de matière (sol, air/eau, biomasse), le recyclage de la matière organique au niveau du sol, etc. (voir II)

II. Les flux de matière

Les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière et d’énergie (eau, carbone, azote, etc.), au sein de l’écosystème avec différents types de flux :

A) Les flux entrants

Les flux de matière entrent dans la biocénose par :

- absorption racinaire : les minéraux du sol sont prélevés par les racines ;

- photosynthèse : le CO2 de l’air ou de l’eau est fixé sous forme de matière organique au niveau des parties chlorophylliennes ;

- respiration : le O2 de l’air ou de l’eau permet l’oxydation de la matière organique qui produit de l’énergie.

La sédimentation des particules entrainées par l’érosion enrichit l’écosystème en matière minérale.

B) Les flux circulants

Les flux de matière circulent au sein de la biocénose :

- les producteurs primaires autotrophes (en général des végétaux ou organismes photosynthétiques) se nourrissent uniquement de matière minérale ; ils produisent une quantité de biomasse (matière organique) pour une durée donnée, qu’on mesure par la production primaire brute PPB ou nette PPN = PPB – respiration.

- ils sont consommés par les producteurs secondaires = consommateurs primaires hétérotrophes (en général les animaux herbivores = phytophages) pour produire leur propre matière organique

- ils sont eux-mêmes consommés par les producteurs tertiaires = consommateurs secondaires hétérotrophes (en général les animaux carnivores = zoophages ou omnivores) pour produire leur propre matière organique.

- La matière organique morte est consommée par les décomposeurs comme les champignons, bactéries, animaux du sol ; ils la décomposent en matière minérale qui sera utilisée par les producteurs primaires. Une partie de la matière est donc recyclée, notamment grâce au sol.

L’ensemble de ces interactions de nutrition forme un réseau trophique. Des pertes d’énergie ont lieu à chaque transfert de matière par respiration et dissipation de chaleur.

C) Les flux sortants

Des flux sortent de l’écosystème par :

- l’évapotranspiration qui est le rejet d’eau au niveau des feuilles lors de la photosynthèse, dans l’air ou l’eau ;

- la photosynthèse qui rejette du O2, la respiration qui rejette du CO2 dans le milieu de vie (air ou eau) ;

- l’érosion (= processus par lequel les roches et paysages sont modifiés) qui entraine des minéraux hors de l’écosystème.

D) Bilan des flux à l’échelle de la biosphère et cycles biogéochimiques

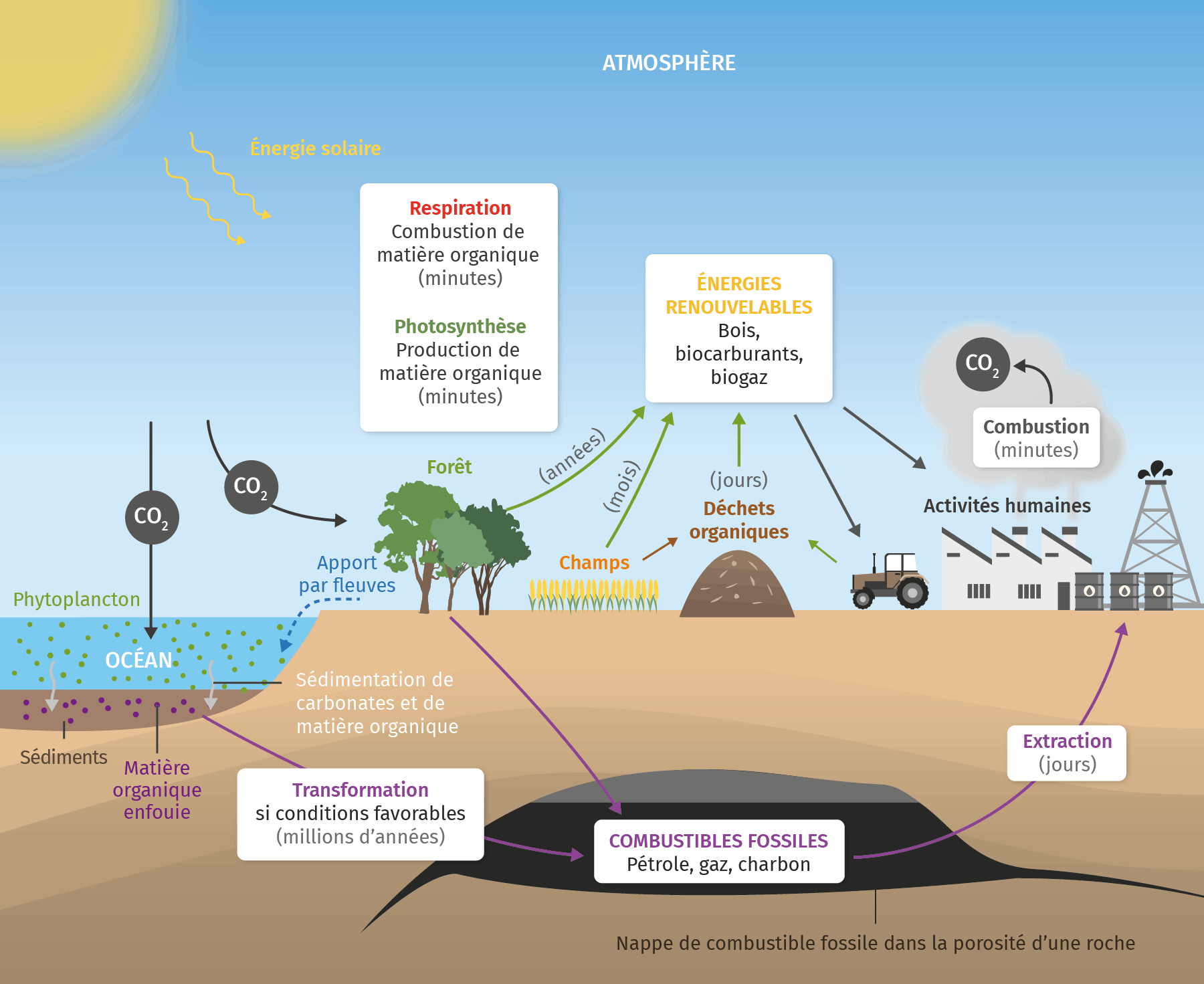

Si on intègre un écosystème dans l’ensemble du fonctionnement terrestre, les flux entrants et sortants ont un effet sur les réservoirs de matière, qui se mesure par des bilans d’entrée/sortie de matière. Les flux entrants et sortants des réservoirs de matière forment des cycles biogéochimiques (de carbone, d’azote,…).

Le cycle biogéochimique du carbone dépend de différents flux, dont :

- la respiration, la fermentation par les êtres vivants, ce qui libère du CO2 dans le milieu (air, eau) ;

- la photosynthèse par les êtres vivants, ce qui consomme du CO2 dans le milieu ;

- le réseau trophique : le carbone qui constitue la matière organique est transféré entre les niveaux trophiques (sol -> PI -> PII -> PIII -> décomposeurs -> sol)

- l’enfouissement de matière organique non décomposée pour former du pétrole, de la houille,…

- la combustion de ressources riches en carbone (bois, charbon, pétrole…)

- l’érosion : des particules de carbone présentes dans les roches sont entrainées ailleurs

- la sédimentation : des particules de carbone sont piégées dans des sédiments pour former des roches (exemple : calcaire CaCo3)

Le cycle de l’azote dépend :

- de la fixation photochimique : l’azote de l’air N2 est transformé par les éclairs en oxyde d’azote qui ruisselle sur le sol avec les pluies

- de la fixation de l’azote de l’air en particulier les fabacées (= légumineuses : pois, lentilles, pois chiches, haricots,…) grâce à la bactérie Rhizobium sp, et de l’absorption de l’azote du sol par les plantes

- Des réseaux trophiques : les protéines, l’ADN contiennent de l’azote et qui est transféré d’un niveau trophique à l’autre

- La décomposition des organismes morts, des déjections des animaux, l’utilisation des engrais, qui libèrent de l’azote dans le sol

II. Un équilibre dynamique

A) Les perturbations

Même sans l’action de l’Homme, les écosystèmes subissent des perturbations, c’est-à-dire des modifications brutaleset ponctuelles (ex : incendies, maladies,…) qui affectent les populations, au niveau spatial (ex : une espèce disparaît dans une région donnée) et au niveau temporel (ex : une espèce disparaît momentanément de l’écosystème). L’écosystème ne fonctionne pas comme un cycle fermé dans un équilibre stable, mais comme un cycle dynamique en constante évolution et qui peut être modifié. Un écosystème se caractérise donc par un équilibre dynamique susceptible d’être bousculé par des facteurs internes (ex : prédation, maladies,..) et externes (incendies, introduction d’une espèce invasive…).

B) La résilience

Suite à cette perturbation, l’écosystème retourne à un nouvel état d’équilibre, identique ou différent de l’état initial : c’est la résilience des écosystèmes, qui jusqu’à un certain seuil de perturbation, est la capacité de retrouver un état initial après perturbation. En effet, l’écosystème se régule après une perturbation grâce à:

- La complexité du réseau d’interactions entre les êtres vivants au sein de l’écosystème :

- et la diversité fonctionnelle des êtres vivants au sein de l’écosystème : plusieurs espèces peuvent exercer le même rôle dans l’écosystème et remplacer une espèce disparue par exemple.

Ces éléments favorisent la résilience.

Conclusion

Un écosystème est composé des êtres vivants (biocénose) vivant dans leur milieu (biotope) dans un équilibre dynamique. Les interactions permettent l’organisation et le fonctionnement de l’écosystème. L’écosystème peut subir une perturbation et revenir à un nouvel état d’équilibre montrant une capacité de résilience.

Biotope <——interaction——> Biocénose