A la naissance, nos organes sexuels définissent notre identité de genre biologique (homme, femme, intersexe), et se développeront au cours de la puberté pour devenir fonctionnels, rendant la reproduction possible. Comment un individu acquiert-il un appareil reproducteur fonctionnel au cours de sa vie ? On étudiera la mise en place de l’appareil sexuel de la fécondation à la puberté, puis son fonctionnement et son contrôle hormonal.

I. La mise en place et le développement d’un appareil reproducteur fonctionnel (TD1)

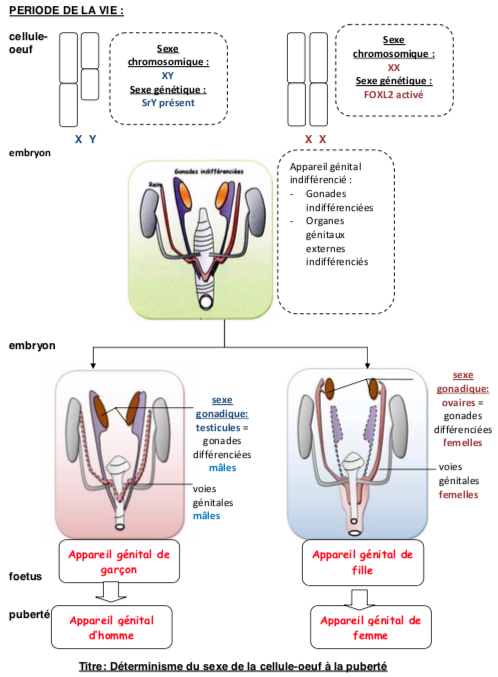

A. Le sexe chromosomique

Notre sexe biologique est défini dès la fécondation par la fusion d’un ovule = ovocyte, porteur d’un chromosome X, avec un spermatozoïde porteur d’un chromosome X ou Y, à l’origine d’une cellule-oeuf présentant les chromosomes sexuels XX qui détermineront une fille, ou XY qui détermineront un garçon. Le spermatozoïde qui fusionne avec l’ovocyte détermine donc le sexe chromosomique (XX ou XY) de l’enfant à naitre dès la fécondation. Plus précisément, c’est le chromosome Y qui détermine le sexe de l’individu :

- La présence d’un chromosome Y dans le caryotype détermine le sexe masculin.

- A l’opposé, l’absence de chromosome Y détermine le sexe féminin.

Rq1 : Un nombre anormal de chromosomes sexuels (monosomie X0 ou trisomie XXY, XXX) détermine notamment un développement incomplet des organes sexuels, indiquant qu’ils interviennent dans le développement des organes sexuels

Rq2 : Le chromosome X doit être présent au moins en un exemplaire pour le développement de l’individu (Y0 est létal : fausse couche = Interruption de grossesse).

B. Le sexe génétique

Certains individus ont un sexe chromosomique différent de leur sexe phénotypique, comme des hommes XX ou des femmes XY, avec un développement pourtant normal. La présence du gène SrY (Sex-determiningRegion of Y chromosome), normalement porté par le chromosome Y, détermine le sexe masculin d’un individu, son absence, et l’activation d’autres gènes de féminisation détermine le sexe féminin : c’est le sexe génétique (SrY présent ou absent) de l’individu, déterminé lui aussi dès la fécondation.

C. Le sexe gonadique

Le sexe chromosomique et le sexe génétique déterminent chez l’embryon la différenciation des 2 gonades indifférenciées, soit en ovaires si le sexe génétique et chromosomique est féminin, soit en testicules si le sexe génétique et chromosomique est masculin : c’est le sexe gonadique (ovaires ou testicules). Les ovaires et les testicules produisent des hormones qui déterminent ensuite le développement des autres organes génitaux.

A la naissance, le bébé a un sexe phénotypique non fonctionnel (pas de reproduction possible) : seuls les caractères sexuels primaires sont présents (gonades, organes sexuels externes et voies génitales internes masculins ou féminins).

Une différenciation incomplète aboutit à l’intersexuation (2% de la population), avec un phénotype sexuel intermédiaire. Lire le témoignage de Hanne Gaby Odiele sur l’intersexualité ici: https://www.huffingtonpost.fr/2017/01/24/fiere-intersexe-hanne-gaby-odiele_a_21661790/

D. Le développement de l’appareil sexuel de l’enfance à la puberté

Les organes reproducteurs continuent à se développer pendant l’enfance.

A la puberté, les gonades grossissent rapidement (sous le contrôle d’hormones cérébrales hypophysaires : la LH et la FSH). Elles se mettent à produire des hormones sexuelles (œstrogènes, progestérone, testostérone) ; celles-ci déterminent le développement des organes génitaux externes (vulve, pénis), et l’apparition des caractères sexuels secondaires (mue de la voix, développement de la pilosité, des seins). Enfin, les gonades produisent et libèrent (= sécrètent) des gamètes (ovocytes, spermatozoïdes). Une fécondation peut alors avoir lieu, rendant la reproduction possible : l’appareil reproducteur est alors fonctionnel.

II. Le fonctionnement de l’appareil reproducteur à partir de la puberté (TPFM2)

En cours de chargement…

En cours de chargement…

En cours de chargement…

En cours de chargement…

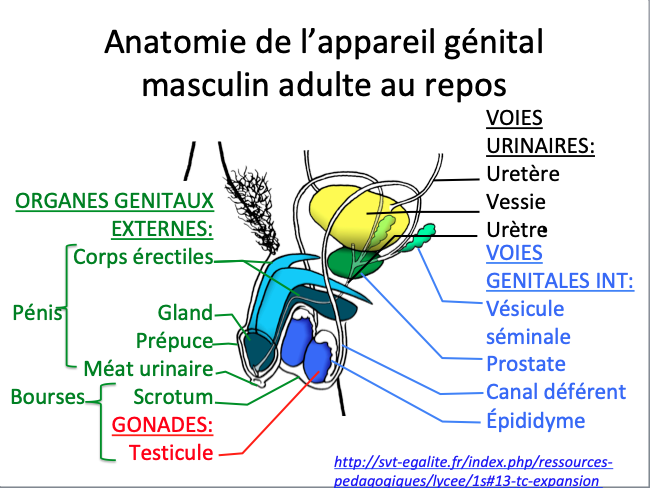

A. Chez l’homme

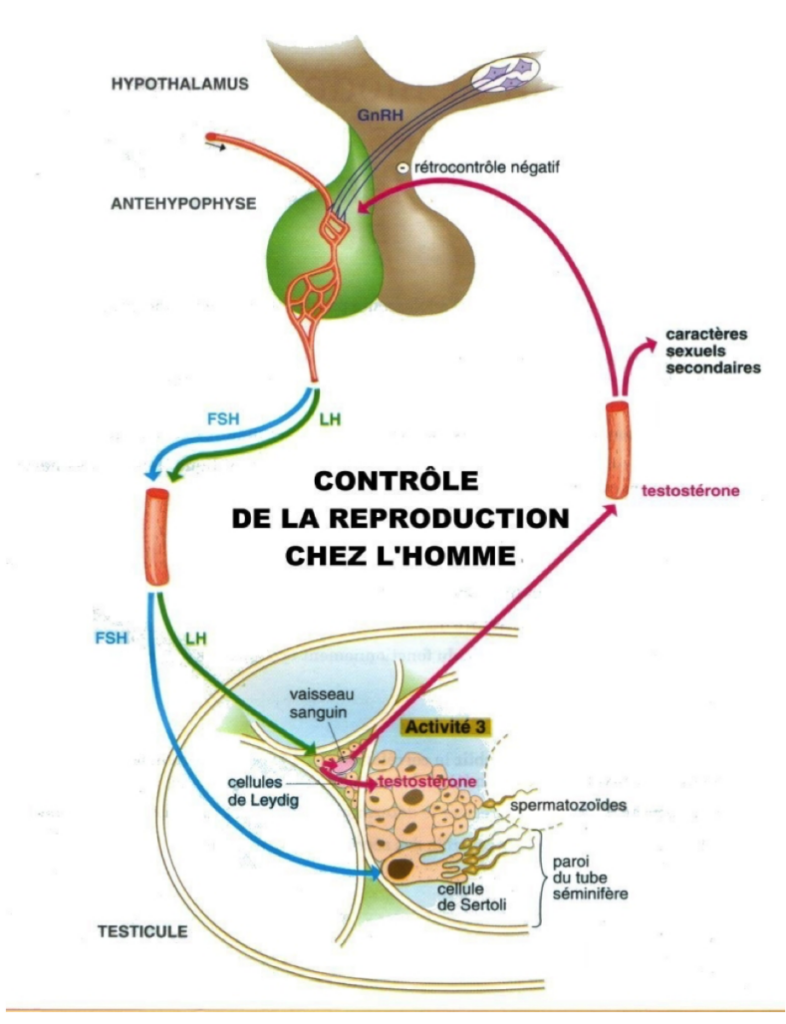

Chez l’homme, les spermatozoïdes sont produits de la puberté à la mort. Les testicules produisent en continu environ 100 millions de spermatozoïdes/j dans les tubes séminifères. Ces spermatozoïdes sont produits en environ 74 jours. Ensuite, ils passent par l’épididyme puis par les canaux déférents pour arriver dans la prostate où ils sont stockés. Avec le liquide séminal produit par les vésicules séminales, ils forment le sperme. Le sperme est libéré en passant par l’urètre lors de l’éjaculation ; sinon, les spermatozoïdes seront détruits.

La production des spermatozoïdes est stimulée par une hormone sexuelle, la testostérone, qui est produite dans les testicules par les cellules interstitielles (situées entre les tubes séminifères), appelées cellules de Leydig.

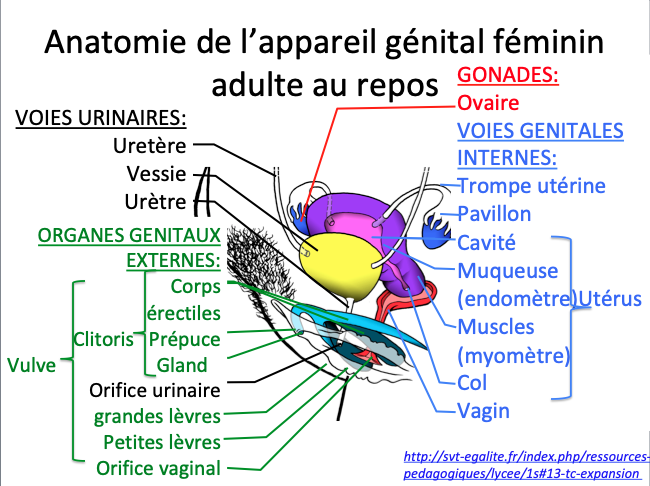

B. Chez la femme

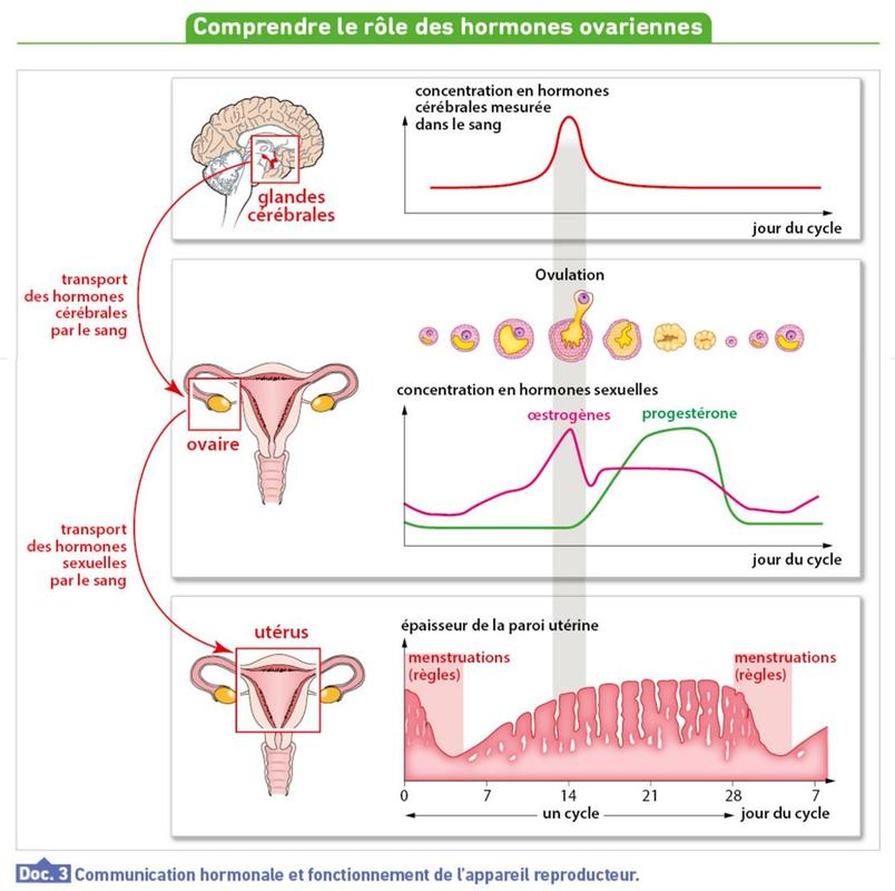

Chez la femme, les ovocytes sont produits de la puberté à la ménopause (45-55 ans). Les ovaires produisent de façon cyclique et en alternance un ovocyte, libéré lors de l’ovulation. Un cycle dure en moyenne 28 jours (5% de femmes), et en général entre 21 et 35 jours.

Le premier jour d’un cycle est fixé arbitrairement au premier jour des règles, car c’est le seul signe repérable extérieurement. Les règles correspondent à l’élimination de la partie superficielle de la muqueuse utérine sous forme de sang menstruel qui s’écoule par le col de l’utérus, le vagin et l’orifice vaginal.

Un cycle débute par la phase folliculaire de l’ovaire: dans l’ovaire, plusieurs follicules contenant chacun un ovocyte entouré de plusieurs cellules folliculaires se développent, passant de follicule primaire à secondaire puis tertiaire = cavitaire : c’est la phase folliculaire, dont la durée varie selon la durée du cycle (= durée d’un cycle – 12 à 16 jours). Les cellules folliculaires font grossir l’ovocyte et produisent des hormones sexuelles, les œstrogènes, qui stimulent le développement de la muqueuse utérine. Seul un follicule tertiaire libère son ovocyte hors de l’ovaire lors de l’ovulation (sauf en cas de double ovulation, par exemple lors de la formation de jumeaux), environ 12 à 16 jours avant les règles suivantes (sa date est donc impossible à déterminer par calcul !). Les autres follicules dégénèrent. Le pavillon de la trompe de Fallope proche de l’ovaire happe l’ovocyte libéré grâce à des mouvements pulsatiles, et l’ovocyte se déplace dans la trompe vers la cavité utérine. S’il est fécondé dans les 48h après l’ovulation, l’embryon se fixe sur la muqueuse utérine, ce qui conduit à une grossesse. Sinon, l’ovocyte est éliminé.

L’ovulation termine la phase folliculaire, et l’ovaire entre alors en phase lutéale, d’une durée de 12 à 16 jours : le follicule se transforme en corps jaune dont les cellules sécrètent de la progestérone et des œstrogènes qui maintiennent la muqueuse utérine. En l’absence de fécondation, le corps jaune régresse en corps blanc, cesse de sécréter des hormones ovariennes, ce qui provoque l’élimination de la muqueuse utérine et de l’ovocyte non fécondé avec les règles : c’est le début d’un nouveau cycle.

III. Le contrôle cérébral de l’appareil reproducteur (TD3)

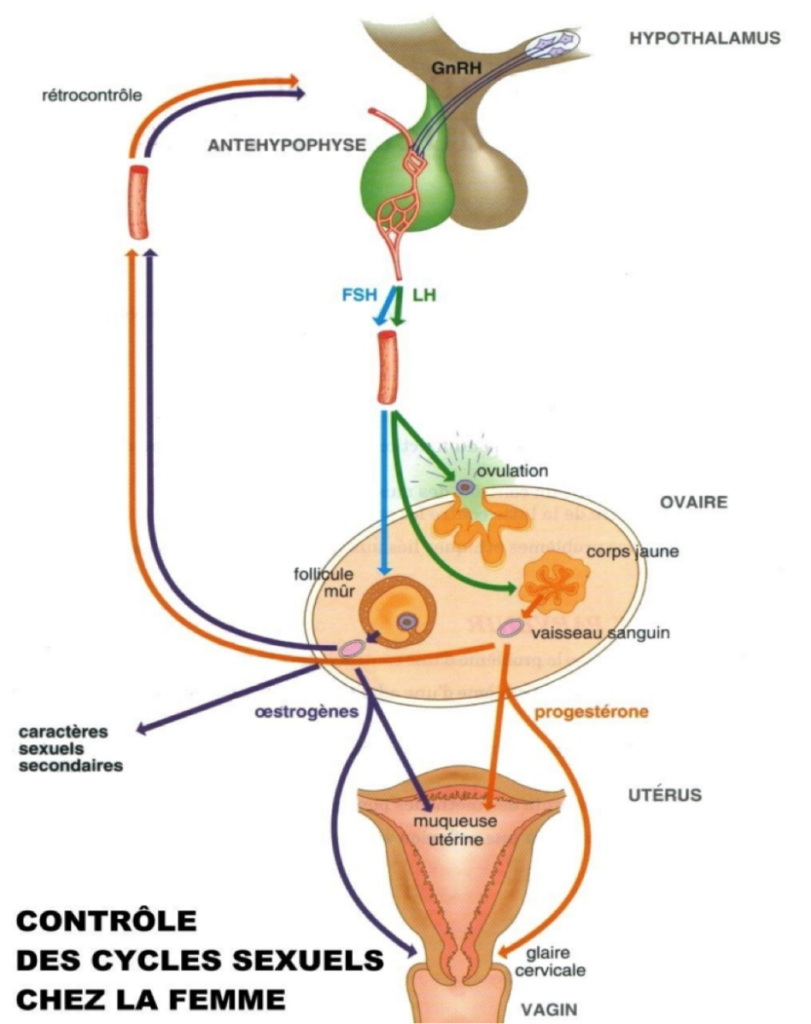

Une hormone est une substance chimique produite par une glande, qui est libérée dans le sang et modifie le fonctionnement d’un organe, dit organe-cible.

A. Le contrôle hypothalamo-hypophysaire

Chez l’homme comme chez la femme, le fonctionnement des gonades est contrôlé par 2 glandes du cerveau (=>il peut donc être modifié par le stress, nos émotions,…), qui forment ensemble le complexe hypothalamo-hypophysaire :

- L’hypothalamus produit une neuro-hormone, la GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone ou hormone de libération des gonadotrophines), et la libère (une fois par heure) dans le système sanguin qui la relie à l’hypophyse.

- Stimulée par la GnRH, l’hypophyse sécrète deux hormones : la LH (Luteinizing Hormone ouhormone lutéinisante) et la FSH (Follicle Stimulating Hormone ou hormone de stimulation folliculaire).

Ces deux hormones stimulent l’activité des gonades.

B. Le contrôle du fonctionnement des organes sexuels féminins

Chez la femme, la LH et la FSH stimulent l’évolution des follicules ovariens et l’ovulation. Les follicules contrôlent le développement de la muqueuse utérine grâce aux œstrogènes et à la progestérone. Chez l’homme, la LH et la FSH stimulent les cellules de Leydig qui produisent la testostérone responsable de la spermatogenèse (= production de spermatozoïdes).

Conclusion

Le sexe d’une personne est déterminé dès la fécondation, notamment par la présence du gène SrY en général porté par le chromosome Y. Il détermine le développement d’un appareil génital masculin lorsqu’il est présent, ou féminin lorsqu’il est absent. L’appareil reproducteur devient fonctionnel à la puberté, et permet ainsi la conception d’un enfant en cas de fécondation, grâce au contrôle hormonal par les gonades (ovaires ou testicules) et par l’axe hypothalamo-hypophysaire dans le cerveau.

Pour réviser les schémas: http://svt.pages.ac-besancon.fr/repro/