Les mutations (voir chapitre 1A2 : les mutations) sont source de variabilité génétique chez toutes les espèces. La plupart sont inoffensives, une minorité d’entre elles sont responsables de maladies ou confèrent un avantage. Elles ont alors un effet sur la santé des individus en modifiant le risque de développer une pathologie. En quoi la compréhension des mutations impliquées dans certaines maladies permet-elle de mieux prendre en charge les personnes atteintes ? Nous étudierons comment les mutations déterminent l’apparition de maladies génétiques, prédisposent aux maladies multifactorielles, sont responsables de la survenue de cancers, et enfin posent des problèmes de résistance dans la lutte contre les bactéries pathogènes.

I. Les mutations et les Pathologies MONogéniques (TP1)

En cours de chargement…

En cours de chargement…

Dans cette partie, les exemples ne sont pas à connaître, mais vous devez être capable d’analyser des documents sur une maladie monogénique autosomique récessive.

A) L’origine des pathologies héréditaires

Certaines pathologies (= maladies) sont héréditaires : elles se transmettent de générations en générations. On peut le mettre en évidence par l’étude d’arbres généalogiques familiaux sur lesquels sont identifiés les personnes atteintes ou non par cette maladie. Lorsque cette pathologie est inconnue, on vérifie si elle a une origine génétique et on identifie le/s gène/s responsable/s grâce au séquençage de l’ADN (voir chapitre 1A5 : histoire de l’humanité lue à travers son génome) de grandes cohortes* (= individus présentant les même caractéristiques) de patients (personnes atteints par la maladie) comparé à un génome de référence. On étudie leur génome*(= ensemble des gènes d’un individu) et on identifie ainsi la séquence de l’ADN commune à ces personnes, et donc le/s gène/s et la ou les mutations impliqués dans cette maladie. Si elle est due à un seul gène, on parle de maladie monogénique.

B) La transmission d’une maladie génétique

Rappel (voir chapitre 1A1 – Les divisions cellulaires) : chaque gène est présent en 2 exemplaires chez tous les humains, l’un paternel, l’autre maternel. Il peut être présent sous la forme de 2 allèles (= versions) différents (l’individu est hétérozygote pour ce gène) ou identiques (l’individu est homozygote pour ce gène).

L’examen des arbres généalogiques familiaux permet de connaître les modes de transmission héréditaire des gènes responsables de la maladie (voir fiche méthode dans le TP3A-1). Dans le cas d’une maladie monogénique à transmission autosomique récessive, seuls les homozygotes pour l’allèle muté (allèle morbide) sont atteints. Les hétérozygotes sont des porteurs sains, ou porteurs.

Exemple : la mucoviscidose (ou fibrose kystique du pancréas) est une des maladies génétiques graves les plus fréquentes (1/4500 environ en France). C’est une maladie monogénique autosomique récessive : l’allèle responsable de la maladie, noté m, est récessif, l’allèle sain noté N est dominant. Seuls les individus homozygotes pour l’allèle muté de génotype (m/m) sont malades, de phénotype [m]. Les individus hétérozygotes (N//m) sont porteurs sains (ils ne sont pas malades mais peuvent transmettre la maladie), et les autres ne portent pas la maladie (N//N) : ils ont le phénotype [N].

C) Les effets de la mutation

Les pathologies génétiques peuvent être dues à :

- la modification de l’expression d’un gène (ex : les mutations de classe 5 du gène CFTR produisent trop peu de protéines CFTR)

- l’altération des produits (protéines en général) d’un gène (ex : la mutation ∆F508 modifie la protéine canal CFTR responsable de la mucoviscidose, la mutation du gène de l’hémoglobine pour la drépanocytose).

Ces modifications génétiques sont dues à des mutations qui sont :

- héritées des générations précédentes par la réunion de gamètes présentant cette mutation lors de la fécondation,

- ou nouvellement produites (mutation de novo), par exemple lors de la formation des gamètes ou de l’embryon (dans ce cas la maladie apparaît dans une famille sans aucun cas précédent connu).

Les effets de la mutation se répercutent sur le phénotype aux différentes échelles (moléculaire -> cellulaire -> macroscopique = à l’échelle de l’organisme), et est ainsi responsable des différents symptômes. (voir chapitre 1A2 : les mutations)

Exemple : Les symptômes de la mucoviscidose à l’échelle macroscopique sont principalement respiratoires et digestifs. Ils s’expliquent par le phénotype moléculaire : la modification d’une protéine canal transmembranaire CFTR la rend non fonctionnelle, et elle ne sécrète pas d’ions chlorures dans le milieu extracellulaire où se forme le mucus, ce qui rend le mucus trop épais (étymologie latine : muco : mucus, visci : visqueux ; ose : maladie chronique). Elle est due au niveau génétique à différentes mutations du gène CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), dont la mutation ∆F508, présente chez la majorité des patients atteints de mucoviscidose, en 1 ou 2 exemplaires (si l’individu est hétérozygote, le 2e allèle est souvent lui aussi atteint par une autre mutation). La délétion de 3 nucléotides dans l’allèle ∆F508 provoque la suppression de l’acide aminé F508 (= Phénylalanine 508) dans la protéine CFTR qui est inactive et dégradée dans le cytoplasme. La mutation a donc provoqué une altération de la protéine produite à partir du gène. Les mutations de classe 5 du gène CFTR se caractérisent par des protéines présentes mais en trop faible quantité : l’expression de ce gène est modifiée (trop faible).

D) Traitements des pathologies génétiques

Selon les cas, les traitements apportés visent à compenser la fonction altérée par des médicaments ou à contrôler les conditions de milieu (ex : combinaison anti-UV des « enfants de la lune » de la xérodermie pigmenteuse XP, oxygénation pour la mucoviscidose ou la drépanocytose vues dans le chapitre 1A3).

Dans certains cas, on peut envisager une thérapie génique visant à remplacer l’allèle muté dans les cellules du tissu atteint. On utilise alors un vecteur (virus) qui injecte l’allèle sain dans les cellules qui produisent alors la protéine fonctionnelle. Cependant,ce traitement n’est pas encore bien maitrisé, et reste encore à l’état de tests.

II. Les maladies multifactorielles

TD2: Le diabète de type II

Parmi les maladies multifactorielles, le diabète et les maladies cardiovasculaires sont les exemples les étudiés car ils sont en expansion et entrainent une importante mortalité. Des études épidémiologiques (comme les études de cohortes ou de cas-témoins évoquées dans le TD2) permettent d’identifier les différents facteurs impliqués dans ces maladies, en déterminant le risque de développer une maladie selon certains paramètres (âge, genre, alimentation, antécédents héréditaires,…).

A) La prédisposition génétique

Contrairement aux maladies monogéniques comme la mucoviscidose, la plupart des pathologies d’origine génétique sont dues à l’interaction de nombreux gènes qui ne sont pas tous connus. Certains allèles de certains gènes rendent plus probable l’apparition d’une pathologie : ce sont des gènes de prédisposition. On retrouve ainsi de nombreux gènes de prédisposition pour le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Le fait d’avoir un allèle de ces gènes de prédisposition ne détermine pas forcément l’apparition de la pathologie, mais en augmente le risque. Généralement, c’est l’interaction de plusieurs allèles de plusieurs gènes de prédisposition qui augmente le risque. On ne connaît pas systématiquement le rôle dans la survenue de la maladie.

Ainsi, le « fond » ou patrimoine génétique individuel intervient dans la santé de l’individu. La sensibilité à certains pathogènes dépend aussi de notre patrimoine génétique : au contact d’un pathogène, certains vont développer des symptômes plus ou moins graves, d’autres n’auront aucun symptômes et seront asymptomatiques… notamment selon les allèles de certains gènes (ex : Covid-19 et gène ACE-2).

B) L’environnement

De plus, le mode de vie et les conditions de milieu peuvent interagir dans la probabilité d’apparition d’une pathologie. Ainsi, le mode de vie sédentaire ou actif, l’alimentation plus ou moins riche en graisses saturées, en sucres et en fibres et antioxydants peuvent modifier le risque de développer un diabète ou une maladie cardiovasculaire. Certains éléments de notre environnement augmentent aussi le risque de développer la maladie.

III. Altérations du génome et cancérisation

TP3: Cancérisation

A) Les modifications accidentelles du génome

Des modifications accidentelles du génome (mutations, ou même modifications chromosomiques) peuvent se produire dans des cellules somatiques :

- par mutations spontanées, qui ont plus de risque de survenir dans les organes où les cellules se divisent souvent et ont de nombreux cycles cellulaires (cancer de l’ovaire, du sein, du pancréas ?).

- par mutation induites par un agent mutagène, comme la nicotine, la pollution, l’exposition aux UV (voir chapitre sur les mutations) ou par des infections virales, car les virus modifient le patrimoine génétique de la cellule hôte en y introduisant leur propre génome (ADN, ARN) (ex : Papillomavirus HPV et cancer du col de l’utérus).

Si le cycle cellulaire se poursuit, ces modifications génétiques peuvent se transmettre aux cellules filles au cours des mitoses successives, ce qui donne alors naissance à une lignée cellulaire porteuse de mutations. Si les mutations touchent plusieurs gènes responsables du contrôle du cycle cellulaire (ex : gènes suppresseurs de tumeur p53) et que la division cellulaire n’est plus contrôlée, alors les cellules prolifèrent de façon incontrôlée, et forment alors une tumeur maligne, ou cancer, et peuvent envahir les tissus (stade invasif). Lorsque des cellules cancéreuses passent dans le sang et colonisent de nouveaux tissus, le cancer métastase. La métastase peut se produire à n’importe quel stade du cancer, selon le degré d’adhérence des cellules cancéreuses entre elles. Le cancer, en altérant la fonction de l’organe, et en consommant beaucoup de nutriments pour se développer, en libérant aussi de nombreuses toxines, épuise l’organisme et peut entrainer la mort.

B) Les gènes de susceptibilité

Des facteurs génétiques hérités (gènes de susceptibilité) modifient la susceptibilité des individus à différents types de cancers. Ainsi, la présence d’un allèle muté du gène p53, ou du gène BRCA 1 ou 2 augmente le risque de certains cancers chez un individu. En effet, la mutation accidentelle du 2e allèle du gène contrôlant le cycle cellulaire a alors plus de risque de survenir, et d’aboutir à une dérégulation du cycle cellulaire et à une prolifération incontrôlée. Ces allèles, transmis par les parents, expliquent la survenue plus fréquente de cancers dans certaines familles.

C) Les mesures de protection et traitements

La connaissance de la nature des causes d’apparition des cancers permet d’envisager des mesures de protection, comme :

- l’évitement des agents mutagènes (amiante, pollution, tabac, protection contre les IST par le préservatif susceptibles de provoquer des cancers,…) ;

- la surveillance en fonction de l’âge ;

- la vaccination contre les agents infectieux responsables de certains cancers (ex : vaccin contre le papillomavirus et cancer du col de l’utérus, du pénis, de l’anus,… le vaccin ne protège cependant pas contre tous les papillomavirus inducteurs de cancer) ;

- l’hygiène de vie : on a montré un effet du stress, de l’alimentation, notamment, sur le microbiote intestinal qui a un effet sur l’immunité en général, et donc sur la détection par l’organisme de cellules cancéreuses, ce qui souligne l’importance de l’hygiène de vie. (cf le programme « 5 fruits et légumes par jours »).

Elle permet aussi de proposer des traitements avec des médicaments aboutissant éventuellement à une guérison, par exemple :

- La chirurgie pour retirer la tumeur

- la chimiothérapie bloquant la mitose des cellules se reproduisant rapidement (dont les cellules des bulbes pileux produisant les cheveux)

- la radiothérapie détruisant les cellules se multipliant activement

- l’immunothérapie (voir thème 3 partie B Immunité chapitre 3)

- l’hormonothérapie pour les cancers hormono-dépendants

- une thérapie ciblée si le gène impliqué est connu. Il faut dans ce cas avoir séquencé le gène.

Pour approfondir, voir les vidéos ci-dessous sur la thérapie ciblée:

Ces traitements, développés ou en cours d’expérimentation, présentent des effets secondaires plus ou moins graves en détruisant des cellules saines. Chaque type de cancer ayant des caractéristiques propres, les traitements sont le plus possible adaptés aux cancers.

Pour approfondir:

- https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Facteurs-de-risque

- Sciences et avenir n°843 mai 2017 p74-75 : Encore plus de fruits et légumes dans nos assiettes https://www.sciencesetavenir.fr/sante/encore-plus-de-fruits-et-de-legumes-dans-nos-assiettes_112764

- Alimentation, activité physique et cancer : https://www.anses.fr/fr/content/nutrition-et-cancers-quelles-recommandations

- Hygiène de vie : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/le-yoga-un-allie-dans-le-traitement-du-cancer-de-la-prostate_116073

IV. La variation génétique bactérienne et la résistance aux antibiotiques

TP4 Maladies bactériennes résistantes aux antibiotiques

A) Bactéries et santé

Les bactéries sont des organismes unicellulaires procaryotes, enveloppées d’une paroi externe. Certaines bactéries sont pathogènes et sont responsables de certaines maladies, dont certaines peuvent être graves.

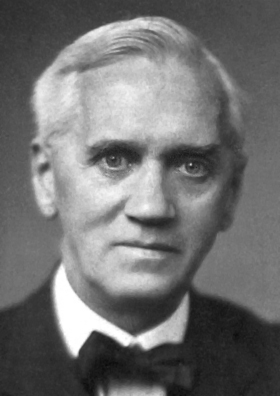

Les antibiotiques sont des médicaments utilisés depuis leur découverte par Alexander Fleming en 1929 pour lutter contre les bactéries pathogènes. Par exemple, les antibiotiques de la famille de la pénicilline détruisent la paroi bactérienne, entrainant la destruction de la bactérie. Les antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries et sont sans effet sur les maladies virales ou celles dues à une cellule eucaryote par exemple.

Cependant, on constate de plus en plus fréquemment des souches de bactéries pathogènes qui résistent aux antibiotiques, c’est-à-dire qui survivent et se multiplient dans l’organisme même en présence d’un antibiotique bien choisi. Les maladies correspondantes deviennent alors particulièrement difficiles à traiter. On cherche dans cette partie à expliquer l’origine de cette résistance bactérienne.

B) Mutation et sélection des bactéries résistantes

Dans les populations de bactéries, des mutations spontanées ou induites se produisent de façon aléatoire. Parmi ces mutations, confèrent des résistances aux antibiotiques, permettant aux bactéries de survivre à certains antibiotiques.

L’application d’un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les mutants résistants à cet antibiotique qui sont apparus par mutation : les bactéries non résistantes, donc sensibles à l’antibiotique, sont détruites par l’antibiotique, seules survivent les bactéries résistantes. Celles-ci se divisent et transmettent l’allèle responsable de la résistance à leur descendance au cours de la mitose. L’antibiotique ayant éliminé des bactéries, la compétition entre les bactéries pour les ressources fournies par l’hôte diminue, ce qui favorise encore plus le développement numérique des bactéries résistantes (leur nombre augmente).

L’utilisation systématique de traitements antibiotiques en santé humaine comme en usage agronomique (végétaux) ou vétérinaire (animaux) augmente par sélection naturelle la fréquence des formes résistantes dans les populations naturelles de bactéries. Dans certains cas, cela aboutit à des bactéries multirésistantes, c’est-à-dire résistant à plusieurs antibiotiques simultanément, qui rendent problématiques les traitements ultérieurs. En effet, le nombre de familles d’antibiotiques disponibles est limité. C’est donc un enjeu majeur de santé publique.

Pour limiter le développement des résistances des bactéries aux antibiotiques, il faut donc les utiliser de façon responsable dans la santé humaine, agronomique, vétérinaire (durée du traitement, maladies bactériennes uniquement, uniquement lorsque c’est nécessaire,…).

Conclusion

Les mutations peuvent avoir un impact sur la santé. Certains allèles déterminent, ou prédisposent, à certaines maladies. La recherche médicale explore la voie de la thérapie génique, avec l’espoir de guérir les patients atteints de maladies génétiques graves ; tant que cette recherche n’est pas aboutie, la compréhension du rôle du patrimoine génétique permet un dépistage et une prévention des personnes atteintes de la maladie ou à risque. Le traitement ou la prévention repose sur une amélioration de l’environnement et du mode de vie.