Introduction

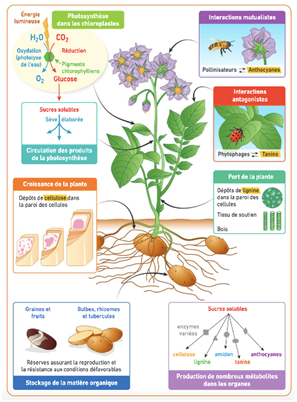

Les plantes à fleurs sont des organismes autotrophes qui produisent leur propre matière organique par photosynthèse à partir de matière minérale, avec le CO2 prélevé dans l’air ou l’eau au niveau des stomates, et les ions et l’eau prélevés au niveau des racines et apportés aux feuilles par la sève brute. La photosynthèse a lieu à la lumière dans les parties chlorophylliennes de la plante. Comment une plante à fleurs produit-elle sa propre matière organique ? Nous étudierons la production de sucres simples par photosynthèse, puis la transformation de ces sucres en molécules plus complexes.

I. Productions de glucose et sucres simples par photosynthèse

A. La localisation de la photosynthèse

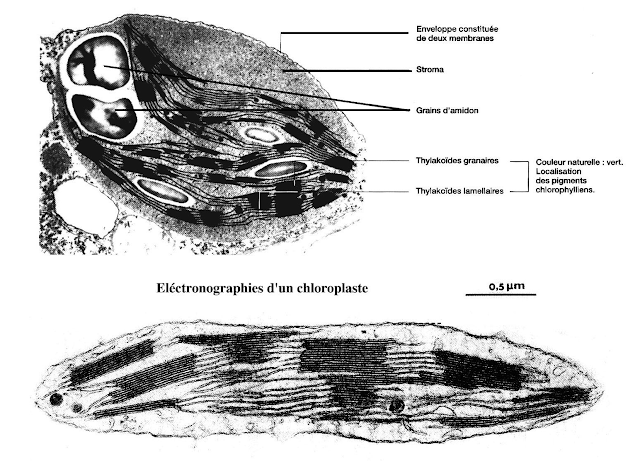

Les parties aériennes chlorophylliennes de la plante sont les lieux de production de matière organique par photosynthèse. L’eau iodée montre que seules les parties chlorophylliennes d’une feuille panachée de géranium produit de la matière organique sous forme d’amidon à la lumière : la photosynthèse se déroule donc dans les chloroplastes qui contiennent la chlorophylle. Le microscope électronique montre qu’un chloroplaste est séparé du cytoplasme par une enveloppe (double membrane) et présente différentes parties :

- le stroma, qui est l’espace liquide à l’intérieur de l’enveloppe du chloroplaste,

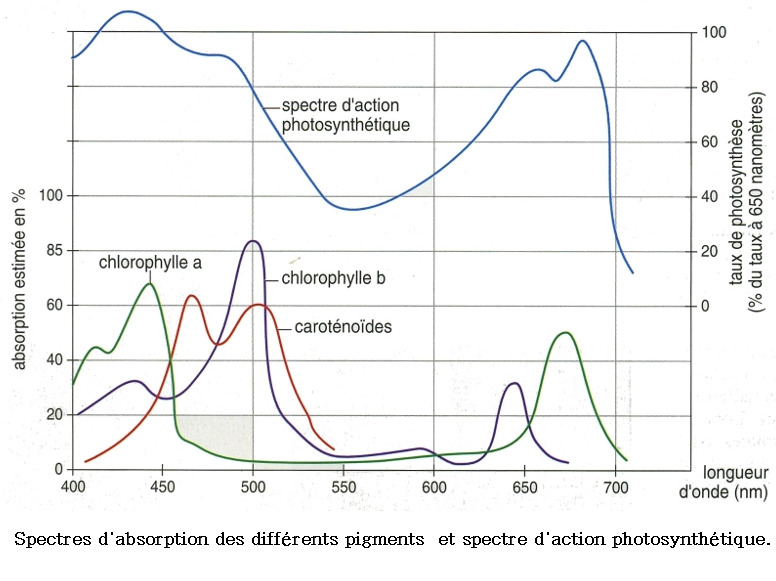

- dans lequel se trouvent des saccules aplatis de taille variable, les thylakoïdes (thylakos = sac), qui peuvent s’empiler pour former des grana(granum au singulier). Leur membrane contient les pigments chlorophylliens (chlorophylle a et b verte)associés à d’autres pigments photosynthétiques accessoires (caroténoïdes : xanthophylle, carotènes,…) qui absorbent différentes longueurs d’ondes visibles au spectromètre : les chlorophylles absorbent les radiations lumineuses rouges et bleu-violet mais pas le vert (réfléchie, responsable de la couleur verte de la chlorophylle), alors que les caroténoïdes absorbent les longueurs d’onde correspondant au vert :c’est le spectre d’absorption des pigments.

Le spectre d’action, mesuré par la libération d’O2 par les chloroplastes,correspond à l’activité photosynthétique de la plante en fonction des longueurs d’onde. Le spectre d’action et le spectre d’absorption des pigments photosynthétiques se superposent. Cela montre que ces pigments sont nécessaires à la photosynthèse.

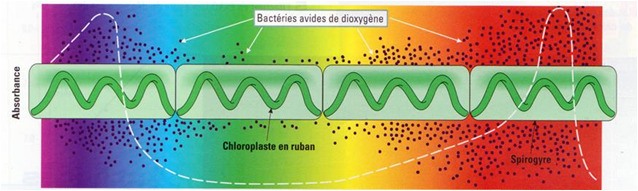

Expérience historique d’Engelmann en 1882: Pour mettre en évidence le spectre d’absorption de la lumière, il diffracte de la lumière blanche avec un prisme, il place une algue verte filamenteuse sous le spectre lumineux, qu’il met au contact avec des bactéries ayant un chimiotactisme pour le dioxygène. Les bactéries se déplacent là où l’algue libère le plus de dioxygène, c’est-à-dire là où l’algue a l’activité photosynthétique la plus intense. Il trace ainsi le spectre d’action de la chlorophylle, c’est-à-dire l’activité photosynthétique en fonction des longueurs d’ondes.

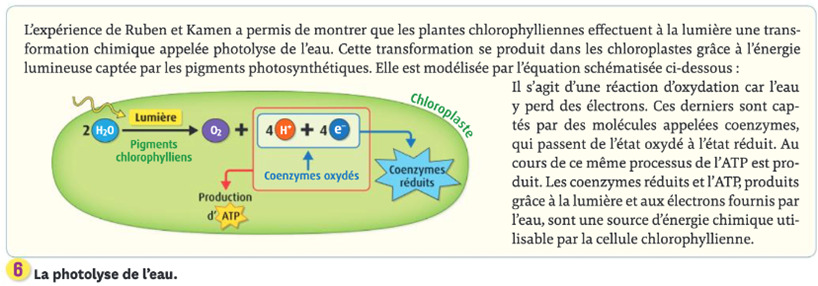

B. Phase claire : La conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique

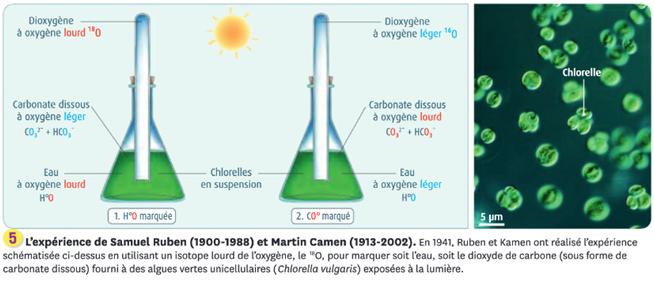

En effet, l’énergie lumineuse est captée par les pigments chlorophylliens au niveau du chloroplaste. L’énergie lumineuse est convertie par les pigments photosynthétiques en énergie chimique au cours de la réaction de la photolyse de l’eau (= coupure de la molécule d’eau en dioxygène et H++ e– en présence de lumière), qui consomme de l’eau et libère du dioxygène O2. Le marquage de l’oxygène de l’eau avec l’isotope lourd 18O a en effet permis de montrer que c’est l’eau qui libère le dioxygène O2 de la photosynthèse (exp. de Ruben et Kamen, 1941),et non le CO2. L’eau est alors oxydée, elle libère des électrons qui réduisent une chaine de coenzymes oxydés proches des pigments photosynthétiques dans la membrane du thylakoïde(chaine d’oxydoréduction). Les coenzymes réduits permettent la production d’un réducteur (NADPH, H+) et les ions H+ libérés dans le lumen (espace à l’intérieur des thylakoïdes) permettent la synthèse de molécules d’ATP (adénosine tri-phosphate) qui contiennent de l’énergie chimique.

Oxydation de l’eau : 2 H2O —> O2 + 4 H+ + 4 e–

Cette étape se fait entièrement à la lumière : c’est la phase claire, ou phase photochimique de la photosynthèse.

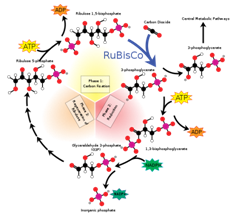

A. Phase sombre : la production de molécules organiques

Les expériences de Calvin et Benson ont montré que l’énergie chimique ainsi produite à la lumière(sous forme d’ATP) et de composé réducteur NADPH,H+ est utilisée pour réduire le CO2 atmosphérique (il accepte les électrons libérés au cours de la photolyse de l’eau). Le CO2est incorporé dans une molécule organique carbonée grâce à différentes enzymes au cours du cycle de Calvin, dans le stroma du chloroplaste. Cela aboutit à la production de différentes molécules organiques, notamment du glucose et d’autres sucres solubles(ex : saccharose). Cette étape peut se réaliser en l’absence de lumière tant que l’énergie chimique produite à la lumière est disponible.

La photosynthèse produit ainsi de la matière organique à partir du CO2 et de l’eau de l’environnement :

6 CO2+ 12H2O —> C6H1206 + 6O2+6H2O

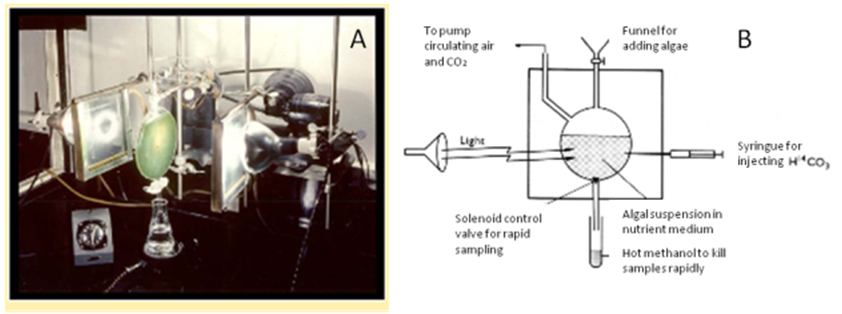

L’expérience historique de Calvin, Benson et Bassham

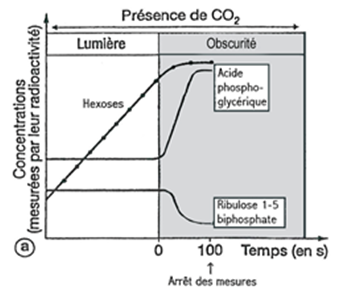

Les résultats de l’expérience historique de Calvin, Benson et Bassham: le CO2 est accepté par une molécule qui forme l’APG (acide phosphoglycérique) en premier, puis d’autres molécules plus complexes comme le RuBP (Ribulose tri-phosphate), puis des glucides et des acides aminés. Cette production est rapide (5s pour fermer un cycle).

Les résultats de l’expérience historique de Calvin, Benson et Bassham: la réduction du CO2 a lieu même en absence de lumière (phase sombre), jusqu’à épuisement des réserves énergétiques de la plante accumulées pendant la phase claire (ATP et NADPH, H+). L’incorporation du CO2 dans les molécules organiques se fait de manière cyclique: l’APG augmente brusquement à la lumière, le RuBP diminue brusquement, alors qu’ils étaient stables à la lumière. Cela signifie que l’APG est la première molécule a être formée dans le cycle de Calvin et Benson pour produire des glucides (hexoses), alors que le RuBP est consomme pour produire des hexoses.

Le cycle de Calvin et Benson

II. Production de molécules complexes

A l’issue de la photosynthèse, la plante a produit des sucres simples, qui peuvent être exportées vers d’autres organes par la sève élaborée dans le phloème, ou rester sur place. Dans tous les cas, ces molécules issues de la photosynthèse sont à l’origine de la totalité des autres molécules de la plante qui constituent la diversité chimique de la plante.Ces molécules plus complexes remplissent différents rôles = fonctions biologiques.

A. Les molécules de structure

La plante produit différentes molécules de structures pour rigidifier sa paroi, ce qui lui permet d’avoir un port dressé :

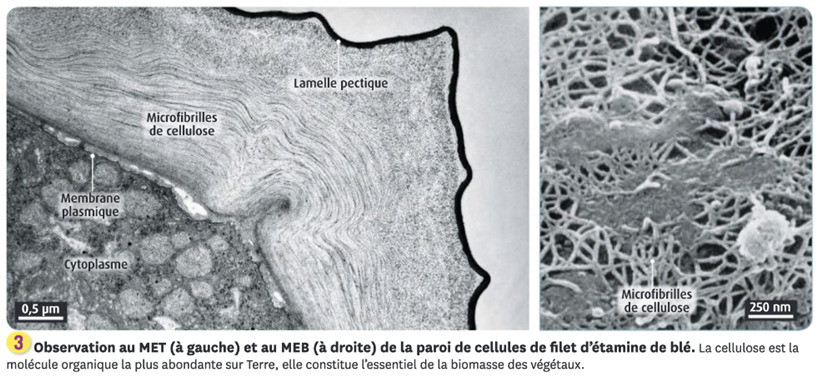

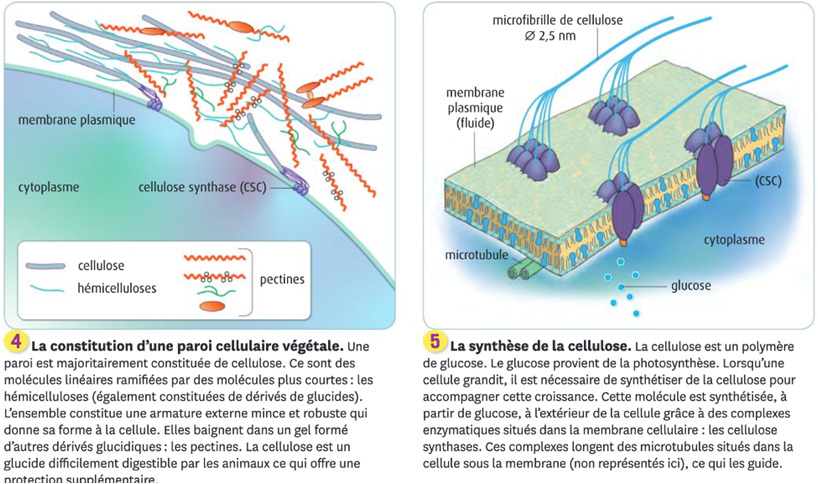

- Le glucose est utilisé par une enzyme, la cellulose synthase, pour produire de la cellulose dans les cellules en cours de croissance. La cellulose est le constituant principal de la paroi des végétaux. Elle forme des fibres qui rigidifient la paroi de toutes les cellules des plantes, leur donnant leur forme définitive.Elle s’associe dans la paroi à d’autres molécules : la pectine et l’hémicellulose.

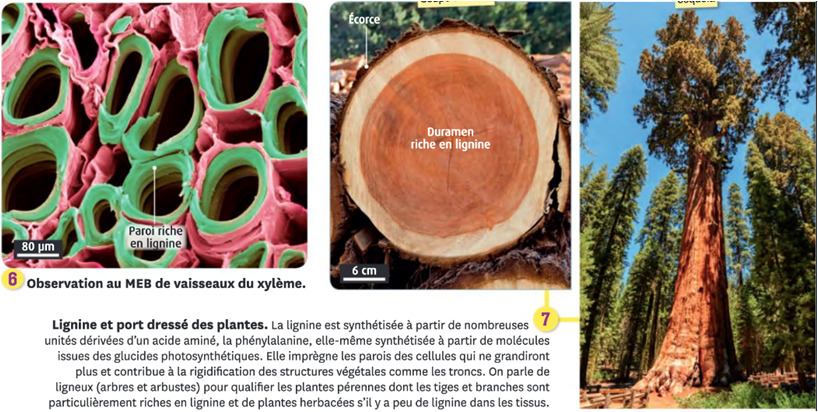

- Divers acides aminés issus de la photosynthèse permettent la formation de la lignine dans les chloroplastes des cellules du xylème en particulier. Cette molécule imprègne la paroi des cellules du xylème. Etant imperméable, elle empêche les échanges de la cellule avec son environnement, et la cellule de xylème meurt, formant les tubes qui permettent le transport ascendant passif de la sève brute.Elle permet la formation de bois, très abondant chez les arbres et les arbustes, leur permettant un port dressé de plusieurs dizaines de mètres.

Ces molécules permettent donc le port et la croissance des plantes.

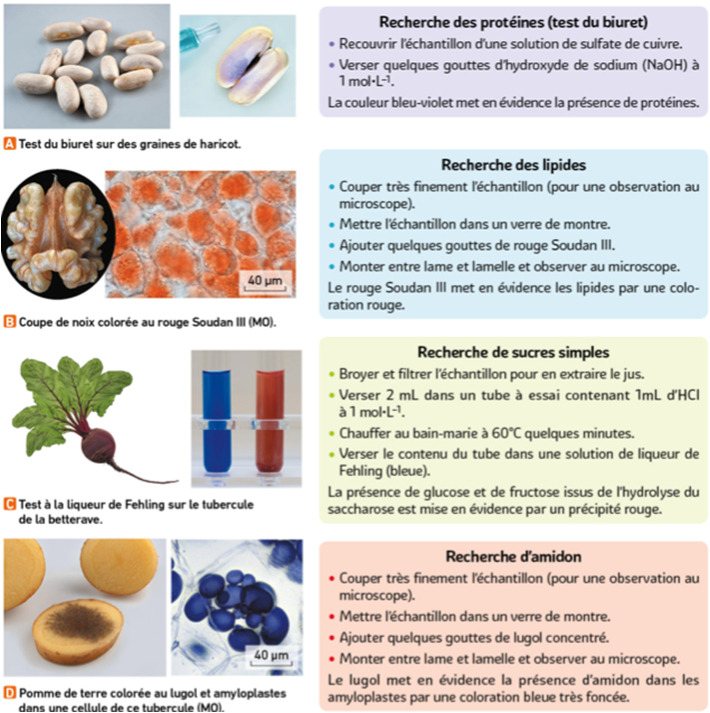

B. Le stockage des réserves

La plante peut aussi stocker les molécules sous forme de réserves :

- dans le chloroplaste de la cellule chlorophyllienne sous forme d’amidon directement disponible pour la cellule,

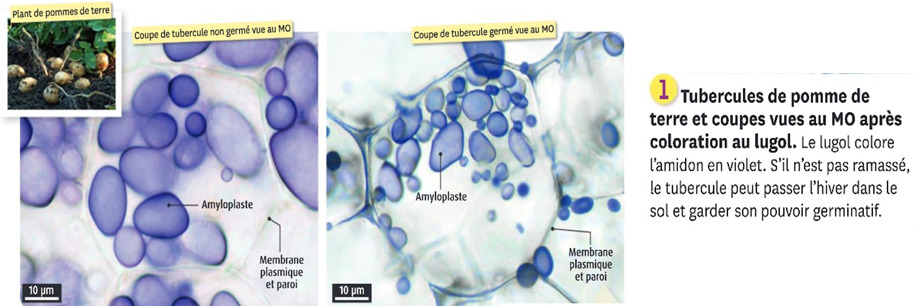

- ou être exportés vers les organes de réserves sous forme de saccharose notamment par la sève élaborée, des organes sources (parties chlorophylliennes) vers les organes puits (fleurs, fruits, organes souterrains,…). Dans ces organes, le saccharose est transformé en d’autres molécules énergétiques (amidon de la pomme de terre, lipides des noix, protéines des graines de haricot,…) qui s’accumulent pour former des réserves dans les graines, les tubercules, les bulbes, les oignons… Ces réserves pourront être utilisées par la plante à la prochaine saison, pour la germination de la graine ou pour la formation d’une nouvelle plante à partir d’un bulbe ou d’un tubercule.

C. Les interactions avec les autres espèces

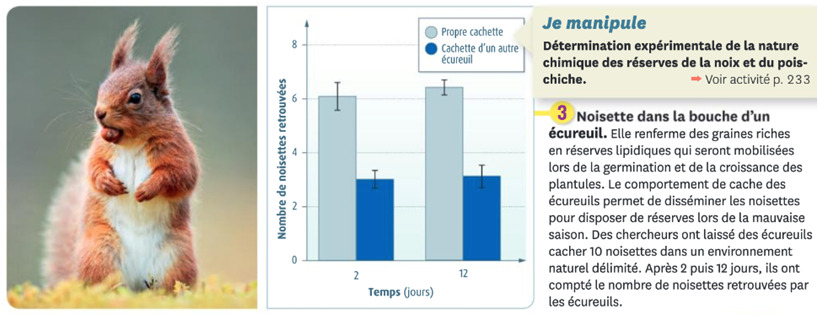

Ces organes de réserves sont très recherchés par les animaux herbivores. Ce faisant, ils participent parfois involontairement à la dissémination des plantes (ex : l’écureuil oublie environ 1/3 de ses réserves de graines, qui pourront germer au printemps suivant dons un nouveau milieu).

Par ailleurs, la plante produit d’autres molécules qui permettent les interactions avec les autres êtres vivants :

– les pigments des fleurs entomogames (pollinisées par les insectes) attirent les insectes. Ainsi, les anthocyanes bleus avant et roses après la pollinisation chez le Fuchsia sont une indication précieuse pour les insectes pollinisateurs qui visitent principalement les fleurs bleues. Ils viennent consommer le nectar et le pollen, mais en même temps transportent du pollen d’une fleur à une autre et permettent ainsi la pollinisation. Le pollen déposé sur la nouvelle fleur peut féconder l’ovule de la fleur ce qui forme une nouvelle graine dans un fruit. C’est une interaction à bénéfices réciproques pour la plante et l’insecte : c’est du mutualisme.

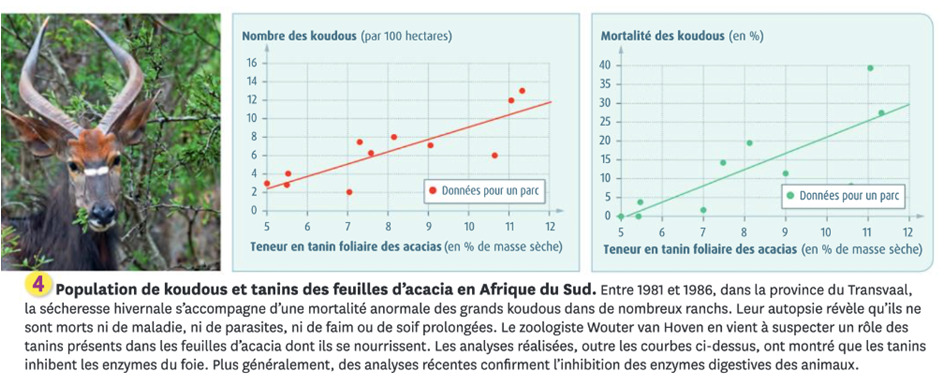

– la plante produit également des substances de défenses comme les tanins, difficilement digestes pour les animaux phytophages. Ces interactions entraînent une compétition entre la survie de la plante et celle de l’animal : on parle d’interaction compétitive.

Conclusion

Une plante produit l’ensemble de ses molécules grâce à la photosynthèse : les chloroplastes convertissent l’énergie lumineuse en énergie chimique, qu’ils utilisent ensuite pour synthétiser des molécules organiques par la réduction du CO2, d’abord sous forme de sucres simples, puis des molécules plus complexes sont synthétiser dans les différents organes. Elles participent à la vie de la plante en permettant un port dressé (cellulose), des réserves, et l’interaction avec différentes espèces.

Schéma bilan : la plante productrice de matière organique