Introduction

Le réchauffement climatique actuel, associé aux activités anthropiques qui libèrent des GES, est préoccupant entre autres par les effets qu’il produit sur les activités humaines. Pour le limiter, différentes actions peuvent être envisagées. On s’intéressera aux effets du réchauffement climatique et aux façons de le limiter.

I. L’établissement d’un modèle climatique

Un effort de recherche scientifique majeur est mené depuis quelques dizaines d’années pour élaborer un modèle robuste sur le changement climatique : le modèle doit permettre de prévoir avec précision et fiabilité l’évolution du climat. Pour réaliser ce modèle, il est nécessaire de connaître les causes de ce changement climatique : GES, combustions anthropiques, déforestation et CO2, fonte des glaciers et albédo, paramètres astronomiques… Un programme informatique est réalisé, intégrant l’ensemble des données connues, et utilisant un algorithme, pour prévoir l’évolution des différents paramètres du climat (température, pluviométrie, vent, ensoleillement,…). Le système climatique étant un système complexe, on vérifie la robustesse du modèle en confrontant les prévisions du modèle avec les observations et en ajustant le modèle. Grâce à ce modèle, des prévisions sur l’évolution du climat peuvent être réalisées en fonction des actions entreprises pour limiter les effets sur le climat (ex : scénarios RCP = Representative Concentration Pathwaydu GIEC = Groupe Intergouvernemental sur l’évolution du Climat). Ces prévisions restent cependant approximatives et sont régulièrement actualisées selon l’évolution du climat par confrontation du modèle aux observations. Les dernières prévisions du GIEC ene 2022 sont de +2,7°C d’ici 2100 si aucune action limitant la combustion des énergies fossiles n’est entreprise. Les conséquences de ce réchauffement climatique, et les actions qui peuvent être conduites pour y faire face sont aussi étudiées.

Évolution de la prise de conscience du rôle des GES dans le réchauffement climatique. Source : TSVT Bordas 2020

Représentation de tous les agents équivalent-CO2 du forçage atmosphérique, selon quatre scénarios RCP (en ppm). Les quatre scénarios sont nommés d’après le forçage radiatif obtenu en 2100 : par exemple, le scénario RCP 2.6 correspond à un forçage de +2,6 W/m2. Source : d’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Scénario_RCP

Réchauffement climatique observé et prévisible depuis le milieu du XXe siècle. Source : Carnet d’enseignement scientifique Hatier

I. Les effets du réchauffement climatique

A. Sur la santé des populations

En dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur la biodiversité et la santé humaine, par des effets directs sur les populations (effectifs, état sanitaire, répartition à la surface du globe), et sur leur évolution. On observe par exemple :

- Le blanchiment des coraux, qui expulsent leur symbiote, les zooxantelles sous l’effet d’un stress (pollution, hausse de température, surpêche,…). Les coraux y survivent mais deviennent très vulnérables, et finissent souvent par « mourir de faim ». Or, s’ils occupent 1% des fonds marins, 25% de la vie marine en dépend pour s’y abriter ou se nourrir. La biodiversité des espèces de l’écosystème s’appauvrit. Ceci a un impact sur les activités de pêche des populations humains locales, et sur le tourisme. Le récif protège aussi contre les tempêtes, et leur disparition (14%) est problématique pour les populations humaines qui y vivent en les rendant plus vulnérables.

- Les ombles chevaliers ne peuvent se reproduire que dans des eaux froides

- Les inondations ou les sécheresses provoquent des migrations de populations humaines (réfugiés climatiques), provoquant des difficultés économiques. Les canicules provoquent une augmentation des décès.

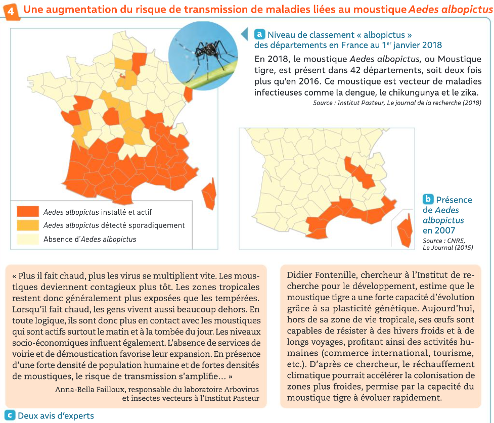

- Certaines maladies se développent en milieu chaud, et leur aire de répartition progresse vers le Nord (ex : moustique tigre).

Source: TSVT Hachette 2020

B. Effets sur les écosystèmes et l’agriculture

Le réchauffement climatique a aussi des effets indirects sur les populations. Il perturbe les écosystèmes naturels et agricoles (approvisionnement et régulation). En effet, l’augmentation de la concentration en CO2 favorise la production de biomasse végétale notamment, grâce à l’augmentation de la photosynthèse, ce qui se répercute sur le reste du réseau trophique. Cependant, ces effets positifs sont modérés par :

- la faible disponibilité des terres agricoles suite à la désertification ou à la montée du niveau marin : les terres agricoles disponibles sont actuellement presque toutes exploitées.

- l’évolution de la qualité des sols et des apports en eau : l’urbanisation, la bétonisation, l’artificialisation, l’appauvrissement ou la pollution des sols diminuent la surface du couvert végétal ou le développement des végétaux.

- la diffusion de pathogènes : les ravageurs font baisser le rendement des cultures. Ils se multiplient en raison de résistances aux pesticides ou éventuellement du réchauffement climatique qui favorise une éclosion plus précoce et un développement plus rapide.

III. Actions

Aux niveaux individuel et collectif, il convient de mener des recherches et d’entreprendre différentes actions :

A. Stratégies d’atténuation

Les actions d’atténuation visent à réduite des émissions de gaz à effet de serre de 2 façons :

- En limitant l’utilisation de combustibles fossiles (pétrole, charbon), soit en la remplaçant par un autre combustible (ex : méthanisation des biodéchets), soit en diminuant les besoins énergétiques (ex : utilisation de la marche ou du vélo plutôt que de la voiture) ;

- En stockant le carbone, de façon naturelle par la plantation de végétaux qui fixent le CO2 par la photosynthèse, ou en enfouissant le GES produit dans le sol ; cependant, les bénéfices et inconvénients de méthodes de stockage du carbone sont encore à l’étude, avec en particulier le risque de fuite, les risques associés à ce stockage (explosion, toxicité), le coût de l’enfouissement (et la production du réservoir…).

B. Stratégies d’adaptation

Cependant, le dérèglement climatique est à ce stade irréversible, même avec les stratégies d’atténuation. D’autres stratégies doivent donc être mises en place, comme les actions d’adaptation :

- Ex1 : réhabilitation du corail avec la plantation de nouveaux coraux lorsque le récif a subi un fort blanchiment. Cependant, si le réchauffement climatique s’intensifie, cela sera insuffisant pour lutter contre le blanchiment des coraux ;

- Ex2 : construction de barrages aux Pays-Bas pour lutter contre la montée des eaux et les tempêtes. Cependant, cela ne fait que retarder les conséquences de la montée du niveau marin.

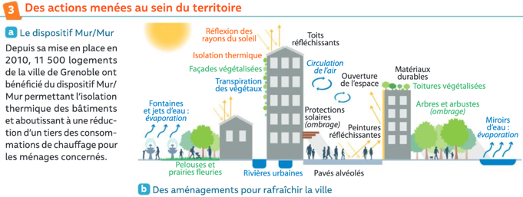

- Ex3 : la climatisation pour lutter contre la chaleur dans les appartements. L’air extérieur est alors chauffé par le mécanisme de la climatisation, ce qui intensifie la sensation de chaleur (et consomme de l’énergie…) => mal-adaptation. L’isolation est alors à privilégier.

- Ex4: l’adaptation du débit d’eau du Rhône par le barrage au niveau du Lac Léman à la fonte du glacier du Rhône

C. Plans d’action

Il existe, dans différents pays, des plans d’action bâtis sur un consensus scientifique, dont l’objectif est de renforcer l’acquisition des connaissances, ainsi que l’évaluation éclairée et modulable des stratégies d’atténuation et d’adaptation mises en place.

Source: TSVT Hachette 2020

Conclusion

Le réchauffement climatique a des effets sur l’ensemble des espèces, en accroissant la perte de biodiversité (6e extinction biologique), et notamment humaine. Les déplacements, les risques sanitaires augmentent. Pour y palier, différentes stratégies sont envisagées pour atténuer le réchauffement climatique et s’y adapter. Leur efficacité est estimée par une communauté scientifique.

Sur l’artificialisation des sols: