La diversification du vivant repose sur une diversification génétique, due aux mutations, aux brassages intra- et interchromosomiques pendant la reproduction sexuée, et aux transferts horizontaux de gènes. Pour autant, d’autres mécanismes non génétiques participent à la diversification du vivant. On étudiera les mécanismes non génétiques de la diversification du vivant par les associations entre êtres vivants, la modification du phénotype étendu, et le comportement.

I. Les associations entre êtres vivants

Des associations non héréditaires modifient le phénotype de certains êtres vivants.

A. Les associations symbiotiques

Des individus appartenant à des espèces différentes peuvent s’associer et tirer un avantage réciproque de cette association : c’est la symbiose.

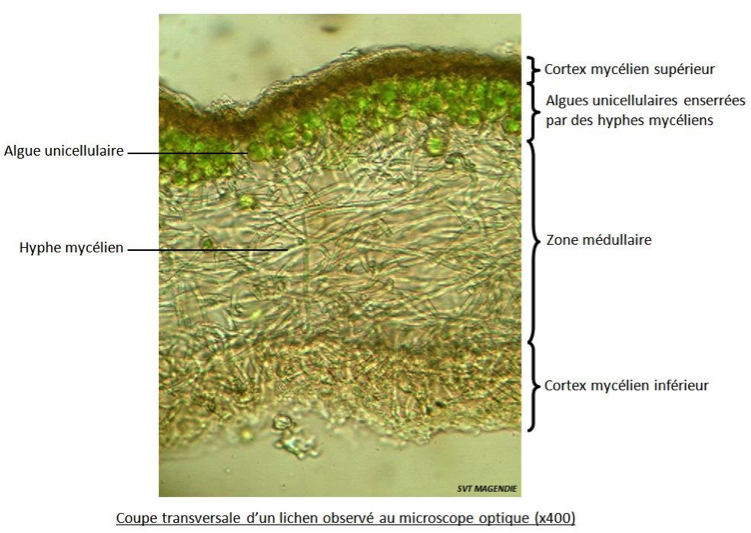

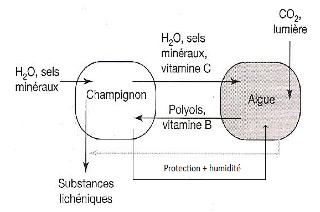

Ainsi, les lichens résultent de l’association d’une algue avec un champignon. Le champignon prélève des éléments minéraux dans le milieu et les fournit à l’algue ; l’algue produit des molécules organiques par photosynthèse et les fournit au champignon. Les deux partenaires tirent donc profit de cette association symbiotique.

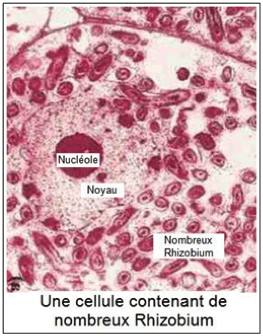

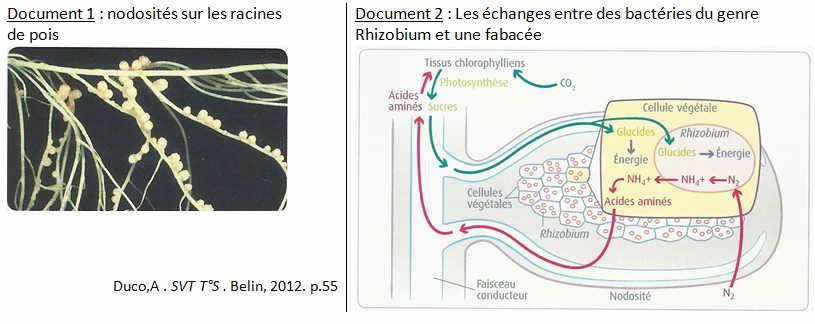

De même, les nodosités observées au niveau des racines de Fabacées ou Légumineuses (ex : trèfle, haricot,…) contiennent des bactéries du genre Rhizobium dans les cellules des poils absorbants. Ces bactéries produisent des molécules azotées nécessaires à la croissance de la plante, alors que la plante fournit aux bactéries les glucides issus de la photosynthèse.

Le microbiote des animaux dont l’être humain est transmis par les autres membres de l’espèce ainsi que par l’environnement dès la naissance. Il est constitué de très nombreux micro-organismes symbiotiques qui trouvent un milieu de vie protégé et riche en nutriments au niveau des tissus de l’organisme en contact avec l’extérieur. Ces micro-organismes non pathogènes et tolérés par le système immunitaire participent à la digestion et à la protection de l’organisme face aux infections.

Les symbioses permettent aux organismes qui en bénéficient de tirer chacun un avantage de cette relation et d’améliorer leurs chances de survie dans un milieu, ce qui leur permet d’acquérir de nouvelles fonctions et de coloniser de nouveaux milieux. Les symbioses permettent donc une diversification du vivant.

B. Les associations pathogènes

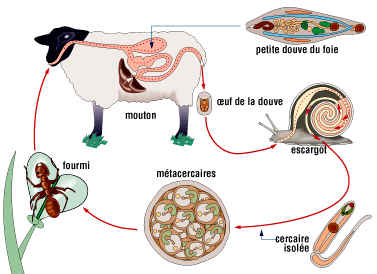

Il existe également des associations d’êtres vivants où l’un des organismes tire profit de l’autre sans lui apporter de contrepartie : on parle de parasitisme. Les animaux sont parasités par de nombreux pathogènes, dont certains modifient l’aspect et/ou le comportement de leurs hôtes. Ces modifications facilitent la poursuite du cycle de vie du parasite.

Ex : la fourmi parasitée par la petite douve du foie monte sur un brin d’herbe, prête à être mangée par un mouton qui est le prochain hôte de ce parasite.

Le cycle de la petite douve du foie

II. Les structures externes

Le phénotype étendu inclut dans le phénotype le comportement, les structures externes,… d’un individu.

A. Les constructions extérieures

Certains animaux modifient leur apparence extérieure et donc leur phénotype en utilisant des composants inertes du milieu, par exemple pour se protéger :

- Le Bernard-Lhermitte utilise un coquillage pour se protéger ;

- les larves de trichoptères accumulent des graviers et des débris pour construire un fourreau dans lequel ils se protègent ;

- les guêpes, les termites construisent un habitat (nid de guêpe, termitière,…)

Un Bernard-Lhermitte utilise une coquille de Gastéropode

Une larve de trichoptère dans son fourreau

Jeune guêpe reine Polistes dominula gardant son nid © Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

B. Les parures

D’autres animaux accumulent des objets pour se parer et séduire le partenaire sexuel. L’oiseau jardinier satiné accumulent des décorations bleues pour séduire la femelle avec un nid coloré.

Le Jardinier satiné et son nid

III. La transmission des comportements

A. L’apprentissage d’un comportement

De nombreux comportements ne sont pas innés mais s’acquièrent par l’apprentissage, comme par exemple le chant des oiseaux. Ainsi, les bruants à couronne blanche n’ont pas tous le même chant en fonction des régions géographiques. Des expériences de déplacement des jeunes montrent que le chant des bruants à couronne blanche n’est pas inné mais est appris par imitation par le jeune au cours de son développement au contact du chant émis par les adultes.

Certains comportements se transmettent de façon horizontale, au sein d’une même génération: les mésanges ont acquis le comportement pour ouvrir et reconnaitre les bouteilles de lait en quelques années en Angleterre, grâce à un apprentissage social rapide.

Une mésange ouvre une bouteille de lait Source: https://www.arb-idf.fr/article/biodiversite-confines-jour-7-la-mesange-bleue/

De même, l’utilisation d’outils dans des populations animales (utilisation de pierre par les chimpanzés), la culture humaine (langues, croyances, vêtements, danse, musique, arts picturaux, habitudes alimentaires, techniques…) sont des comportements acquis qui se transmettent d’une génération à l’autre ou au sein d’une même génération de façon horizontale, par imitation.

Les comportements sont donc transmis de génération en génération par apprentissage grâce à l’imitation, la déduction, la communication, ce qui contribue à diversifier les populations entre elles.

B. L’évolution des comportements

Au cours de cette transmission, ces comportements subissent une évolution : de nouveaux traits de comportements peuvent apparaître en fonction de l’environnement par exemple, comme les mésanges qui ont acquis le comportement pour ouvrir les bouteilles de lait. Les comportements qui favorisent la survie peuvent être sélectionnés, ceux qui constituent un désavantage sélectif peuvent être contre-sélectionnés, et d’autres peuvent être perdus par hasard.

Ex: les femelles chimpanzé perdent certains comportements quand elles changent de groupes. Certains individus oublient un comportement appris, ce qui peut expliquer que certains comportements disparaissent au hasard.

Conclusion

Les mutations, les brassages génétiques ne sont pas les seuls moyens de diversifier le vivant. D’autres mécanismes de diversification existent, comme la polyploïdisation, les transferts horizontaux de gènes, les associations symbiotiques, la modification de l’expression des gènes du développement ou nouveaux et la modification du phénotype étendu (associations entre êtres vivants, constructions extérieures, apprentissage de comportements). Comme les caractères génétiques, ces traits peuvent évoluer par sélection naturelle ou par dérive.

Pour aller plus loin: https://www.science-et-vie.com/article-magazine/comment-distinguer-linne-de-lacquis

Vidéos sur la transmission du comportement chez les macaques du Japon: