Introduction

Les mouvements réflexes sont contrôlés par le centre nerveux de la moelle épinière. Le mouvement volontaire passe par 2 centres nerveux : la moelle épinière qui transmet l’information entre le cerveau et les muscles (effecteurs). Il peut être affecté lors de traumatismes ou maladies qui réduisent la motricité volontaire : AVC (accident vasculaire cérébral), maladies neuro-dégénératives (SEP, SLA, Parkinson,…), maladies virales (poliomyélite). Son fonctionnement peut aussi être perturbé par la prise de substances psychoactives qui modifient notre comportement. On cherche à savoir comment le cerveau commande le mouvement volontaire et ses perturbations. On explorera son rôle dans le mouvement volontaire, et comment certains dysfonctionnements ou substances exogènes peuvent affecter le fonctionnement du système nerveux, notre capacité à réaliser un mouvement, et notre comportement.

I. La commande du mouvement volontaire

A. Les cellules nerveuses du cerveau

Le cerveau représente 2% de la masse corporelle chez l’humain, mais consomme 20% des ressources énergétiques. L’observation microscopique montre que le cerveau est composé de deux types de cellules, comme le reste du système nerveux :

- Les neurones qui transmettent les messages nerveux et les intègrent (voir I.D), comme dans le système nerveux périphérique ;

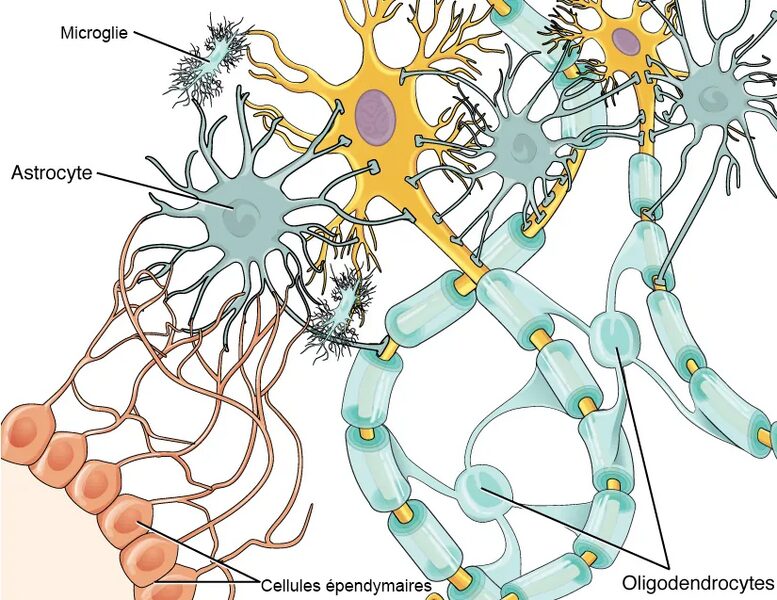

- Les cellules gliales : ce sont les cellules les plus abondantes dans le cerveau (90%). Il en existe 4 types :

- Les astrocytes : ils ont une forme étoilée grâce à de nombreux prolongements cytoplasmiques qui s’attachent aux neurones et aux capillaires sanguins qui irriguent le cerveau. Ils soutiennent les neurones, les approvisionnent en nutriments, et contrôlent la composition chimique du milieu extracellulaire du cerveau (ions, neurotransmetteurs).

- Les oligodendrocytes : ils sont moins ramifiés que les astrocytes, et ce sont les plus abondants dans la substance blanche. Leurs prolongements cytoplasmiques s’enroulent le long des axones du cerveau, formant des gaines de myéline. Rq : les cellules de Schwann qui entourent les axones des neurones pour former la gaine de myéline sont aussi des cellules gliales du système nerveux périphérique qui jouent le même rôle que les oligodendrocytes.

- Les microglies ou cellules microgliales : elles ont des prolongements cytoplasmiques ramifiés (comme des buissons) au contact des neurones. Elles contrôlent l’intégrité des neurones et sont capables de phagocyter des microorganismes étrangers ou des neurones morts. Elles ont un rôle immunitaire important car les cellules du système immunitaire de l’organisme n’ont pas accès au système nerveux central (centres nerveux), grâce à la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau des toxines, et des éléments étrangers grâce à un filtre extrêmement sélectif.

- Les épendymocytes : ce sont des cellules cubiques qui tapissent la cavité centrale du cerveau et de la moelle épinière. Ils forment une barrière perméable entre le liquide cérébrospinal (LCS) ou liquide céphalo-rachidien, et le liquide du milieu intercellulaire dans lequel baignent les cellules nerveuses du cerveau, et laissent passer certaines molécules. Le liquide cérébrospinal a notamment pour rôle d’absorber les chocs du cerveau contre la boite crânienne.

Les cellules gliales ont donc un rôle majeur dans le fonctionnement du cerveau en contrôlant le milieu externe des neurones.

Schéma de cellules gliales (Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellule_gliale.png)

Pour revoir la lame de coupe de cerveau: https://www.proteinatlas.org/learn/dictionary/normal/cerebral+cortex et https://doc-pedagogie.umontpellier.fr/medecine/histologieLV/index.php?module=detail&vue=4&itm=149&lame=52&g=1&d=1

B. Aires motrices

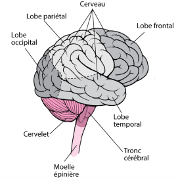

Le cerveau comprend différentes parties, dont en particulier les deux hémisphères cérébraux qui représentent la majorité de la masse du cerveau humain (80%), séparés en deux par une fissure centrale entre l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit. Le cortex cérébral (cortex = écorce) est la substance grise de 2-4 mm d’épaisseur en surface des 2 hémisphères cérébraux droit et gauche du cerveau : il contient donc les corps cellulaires des neurones (qq milliards d’interneurones). Il est divisé en 4 lobes (frontal à l’avant, pariétal, occipital à l’arrière) par des sillons : le sillon central sépare le lobe frontal (à l’avant = partie antérieure) du lobe pariétal (au milieu), le sillon pariéto-occipital sépare le lobe pariétal du lobe occipital (à l’arrière = partie postérieure), et le sillon latéral sépare le lobe temporal (près de la tempe) des lobes frontaux et pariétaux au-dessus.

L’imagerie cérébrale (IRMf : Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle) permet d’explorer de façon non invasive le fonctionnement du cerveau en même temps qu’on demande au sujet de réaliser une action. En effet, elle mesure la circulation sanguine dans les différentes parties du cerveau, et permet ainsi de détecter celles qui sont les mieux irriguées et donc les plus actives. Différentes aires remplissant différentes fonctions sensitives, motrices ou associatives ont ainsi pu être identifiées dans le cerveau.

Le mouvement volontaire est contrôlé dans le cerveau par plusieurs aires motrices interreliées :

- Les aires motrices primaires sont situées dans la partie postérieure du lobe frontal, près du sillon central. Elles contiennent les corps cellulaires de neurones dont les axones se projettent dans la moelle épinière, pour rejoindre les muscles des différentes parties du corps. Les différentes parties du corps sont contrôlées par différentes parties dans le cortex moteur primaire, représentées schématiquement par l’homonculus moteur qui cartographie les différentes parties du corps.

- Les aires du cortex moteur secondaire, avec :

- Les aires prémotrices, situées à l’avant des aires motrices primaires, sont notamment mobilisées pour les activités apprises répétitives (ex : musique,…). Elles organisent et planifient les mouvements en lien avec les informations sensorielles provenant du lobe pariétal. Elles sont reliées au cortex moteur primaire.

- Les aires motrices secondaires situées au-dessus des aires prémotrices sont impliquées dans la coordination des deux mains

- des aires sensorimotrices associatives, situées dans le cortex pariétal : elles permettent la connexion entre les sensations perçues de l’environnement et le mouvement volontaire.

Les hémisphères cérébraux contrôlent la motricité de la partie opposée du corps (commande controlatérale) : l’hémisphère gauche contrôlent les mouvements de la partie droite du corps, et réciproquement.

Lobes du cerveau (source : https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-neurologiques/fonction-et-dysfonctionnement-des-lobes-cérébraux/revue-générale-des-fonctions-cérébrales)

Homonculus

C. La voie motrice pyramidale

Les messages nerveux moteurs qui partent du cortex moteur primaire sont acheminés vers les muscles par des faisceaux de neurones qui forment la voie motrice pyramidale. Les voies motrices pyramidales se croisent au niveau du tronc cérébral (= partie renflée qui relie le cerveau à la moelle épinière), expliquant la commande controlatérale des mouvements volontaires.

Les neurones pyramidaux « descendent » dans la moelle épinière et transmettent le message nerveux sous forme de train de potentiel d’action (PA) jusqu’au corps cellulaire des motoneurones (= neurones moteurs) situés dans la substance grise de la moelle épinière.

Source: https://www.anatomie-humaine.com/La-Moelle-epiniere-3-Anatomie.html

D. Intégration neuronale

Le corps cellulaire d’un motoneurone de la moelle épinière reçoit des messages nerveux en provenance de divers neurones, dont les neurones sensitifs de la voie réflexe, et les neurones pyramidaux qui réalisent 2 types de synapses avec le neurone moteur :

- des synapses excitatrices qui libèrent un neurotransmetteur, l’acétylcholine (ACh)

- des synapses inhibitrices qui libèrent un autre neurotransmetteur, l’acide aminobutyrique (GABA).

Les synapses inhibitrices diminuent l’excitabilité du corps cellulaire du motoneurone en hyperpolarisant sa membrane, ce qui empêche éventuellement le motoneurone d’élaborer un message nerveux moteur, au contraire des synapses excitatrices qui dépolarisent la membrane du motoneurone.

Le corps cellulaire du motoneurone intègre alors l’ensemble des informations qu’il reçoit pour élaborer un message nerveux moteur. Pour ce faire, il effectue une sommation des différentes informations au niveau des différentes synapses excitatrices ou inhibitrices sous forme de neurotransmetteurs (ACh ou GABA). Cette sommation est spatiale et/ou temporelle :

- Si un même neurone pyramidal envoie un message répété dans un temps très court au niveau d’une synapse, une sommation temporelle a lieu au niveau du corps cellulaire. Si la somme de ces messages est suffisante, un potentiel d’action est généré et envoyé vers le muscle via l’axone du motoneurone.

- Si plusieurs neurones pyramidaux envoient leur message nerveux sous forme de neurotransmetteurs au même corps cellulaire de motoneurone, celui-ci ajoute les informations venant des différentes synapses qui peuvent être inhibitrices ou excitatrices, et élabore un message nerveux moteur si la somme des messages excitateurs (ACh) sont suffisants par rapport aux messages inhibiteurs (GABA). On parle de sommation spatiale.

Le motoneurone élabore ainsi un seul message à partir de l’ensemble des messages qu’il reçoit. Il intègre ainsi l’ensemble des informations qu’il reçoit : c’est le rôle intégrateur du motoneurone. La fibre musculaire, elle, reçoit un seul message qui la fera ou non se contracter. Elle n’a pas de rôle intégrateur.

Schéma de l’intégration neuronale

II. La santé du système nerveux impliqué dans la commande du mouvement

A. Les dysfonctionnements du système nerveux

Certains dysfonctionnements du système nerveux modifient le comportement moteur et ont des conséquences sur la santé :

- les AVC (accidents vasculaires cérébraux) stoppent l’irrigation d’une zone du cerveau. Les neurones meurent dès qu’ils ne reçoivent pas de glucose et de dioxygène pendant 5 minutes. Les zones atteintes ne peuvent donc plus fonctionner normalement.

- Des lésions de la moelle épinière lors d’accidents mécaniques, de tumeur,… peuvent aussi perturber les mouvements en stoppant la transmission des messages nerveux.

- Les maladies neurodégénératives (sclérose en plaques, maladies de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique,….) détruisent les cellules nerveuses (neurones ou cellules gliales) ou perturbent la transmission synaptique.

- Des infections virales ou bactériennes peuvent attaquer le système nerveux (poliomyélite : attaque de la moelle épinière provoquant une paralysie ; méningite ?)

Si les aires cérébrales atteintes correspondent à des aires motrices, ou si la moelle épinière ou les nerfs moteurs sont atteints, la commande motrice est perturbée.

B. La plasticité cérébrale

Le cerveau a la capacité de réorganiser ses connexions neuronales en fonction des expériences vécues par l’individu. C’est ce qu’on appelle la plasticité cérébrale. Cette plasticité est responsable des modifications du cerveau lors des apprentissages (apprentissage de la lecture, de la musique, du jonglage,….). Lors de dysfonctionnements du système nerveux, la plasticité cérébrale peut permettre avec un entrainement régulier de retrouver certaines fonctions motrices mais cette plasticité cérébrale montre toutefois des limites.

III. Le cerveau, un organe fragile à préserver

A. La communication corticale

Les aires corticales communiquent entre elles par des voies neuronales où se propagent des potentiels d’action. La fréquence de ces potentiels d’action est modulée par un ensemble de neurotransmetteurs libérés au niveau des synapses. Ainsi, les neurones des aires motrices primaires et secondaires communiquent entre eux pour permettre un mouvement précis et coordonné adapté à l’environnement perçu par les organes des sens.

De même, dans le circuit de la récompense (cf cours SVT 2e), différentes aires (aire tegmentale ventrale, septum pellucidum, gyrus cingulaire, cortex préfrontal,…) sont en relation entre elles grâce notamment à un neurotransmetteur : la dopamine, qui procure un sentiment de bien-être, et vient renforcer les actions nécessaires à la survie de l’individu et au maintien de l’espèce grâce à la reproduction.

B. Substances psychotropes

Le fonctionnement des communications synaptiques peut être perturbé par des substances psychotropes exogènes, c’est-à-dire extérieures à l’organisme, comme les drogues (alcool, nicotine, THC, cocaïne,…) et certains médicaments psychoactifs. Ainsi, la nicotine contenue dans le tabac agit sur le système nerveux en se fixant sur le récepteur du neurotransmetteur de l’acétylcholine et en déclenchant son activation. La nicotine est un agoniste de l’acétylcholine : elle se fixe à la place du neurotransmetteur et agit comme le neurotransmetteur. Au niveau du circuit de la récompense, des récepteurs à acétylcholine sont présents dans l’aire tegmentale ventrale. La nicotine, en se fixant sur ces récepteurs, activent les neurones de l’aire tegmentale ventrale qui libèrent de la dopamine, activant d’autres aires du circuit de la récompense, induisant une sensation de bien-être qui est ensuite recherchée malgré les effets néfastes de la nicotine sur l’organisme. En perturbant le fonctionnement normal du circuit de la récompense, elle provoque une dépendance ou addiction (désir puissant de renouveler la prise d’une substance exogène ou un comportement malgré les effets néfastes sur la santé). L’utilisation de substances exogènes psychoactives entraine ainsi le plus souvent un effet de dépendance ou d’addiction en modifiant le fonctionnement du circuit de la récompense.

Conclusion

Le cerveau commande le mouvement volontaire grâce aux aires corticales motrices qui se projettent grâce à la voie pyramidale dans la moelle épinière pour contrôler les neurones moteurs. Les neurones moteurs intègrent l’ensemble des informations qu’ils reçoivent par sommation spatiale et temporelle. Le système nerveux peut être affecté par différents dysfonctionnements (AVC, neurodégénérescence, infections), mais la plasticité cérébrale peut dans certains cas permettre de récupérer une partie des fonctions perdues. Enfin, la communication entre les aires corticales peut être perturbée par des substances psychogènes qui provoquent un comportement d’addiction.