Introduction

Le système nerveux commande le mouvement, de façon réflexe, ou de façon volontaire depuis le cortex moteur via la moelle épinière où les neurones sensitifs (voie réflexe) ou pyramidaux (commande volontaire) font synapse avec les motoneurones. L’influx nerveux apporté par un motoneurone provoque la contraction de la cellule musculaire à l’origine du mouvement. Comment les cellules musculaires permettent-elles la contraction du muscle et donc le mouvement ? On étudiera le fonctionnement musculaire à l’échelle de l’organe, des cellules et des molécules et l’origine de certains dysfonctionnements des cellules musculaires (myopathies). On se limitera à l’étude du muscle strié squelettique, un muscle qui s’attache aux os, permettant la réalisation de mouvements (≠ muscle cardiaque qui permet les battements cardiaques, ou muscles lisses des viscères : intestin, estomac, vessie,…).

I. Fonctionnement musculaire

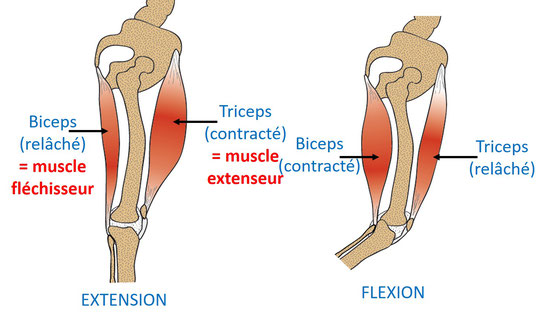

Les muscles striés squelettiques sont des organes allongés et fusiformes, constitués d’une partie épaisse, élastique et contractile. Ils sont reliés à leurs extrémités par des tendons dont chaque extrémité est attachée à un os de l’articulation suivante. Lors d’une contraction, le muscle s’épaissit et se raccourcit, cela tire sur les tendons et engendre le mouvement relatif des deux os de l’articulation reliés entre eux par des ligaments.

Raccourcissement du muscle lors de la contraction.

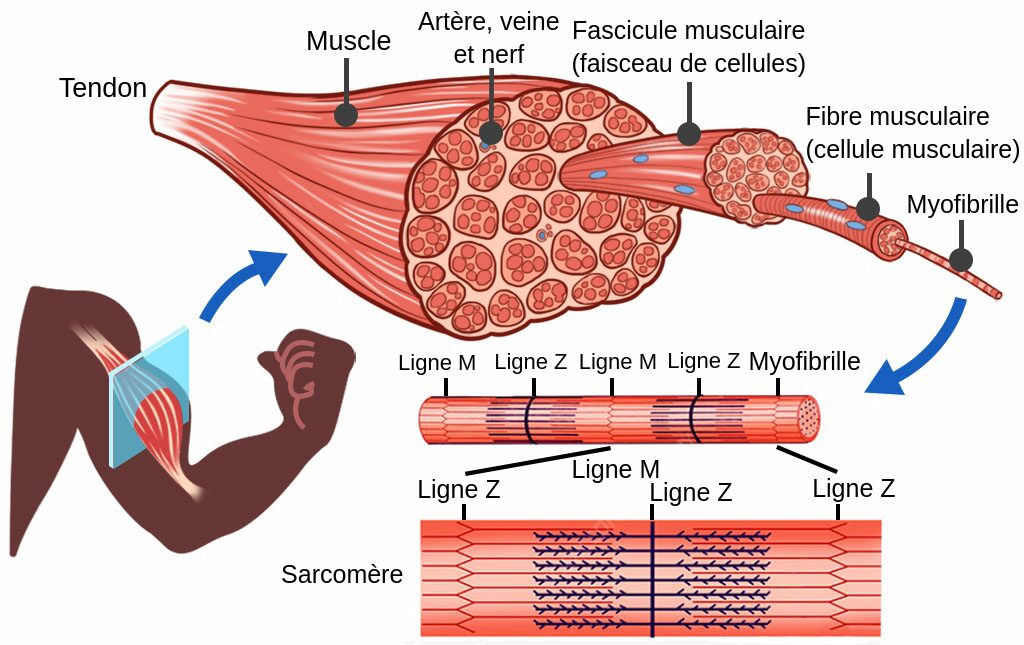

Un muscle strié squelettique est un organe constitué d’un ensemble de cellules musculaires striées, ou fibres musculaires, organisées de façon parallèle en faisceaux musculaires, associés à des nerfs et à des vaisseaux sanguins.

Organisation d’un muscle strié squelettique (les lignes et les stries ne sont pas au programme). Source: https://theory.labster.com/fr/skeletal-muscle-architecture/

II. Les cellules musculaires

A. Le cytosquelette

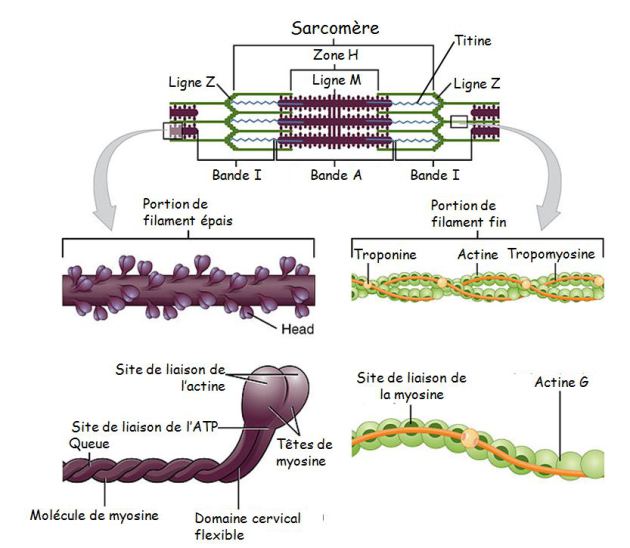

Les fibres musculaires sont de longues cellules (plusieurs cm de long, 10 à 100µm de diamètre) dont le cytoplasme contient plusieurs noyaux (syncitium : fusion de plusieurs cellules embryonnaires ; voir TP placenta), des réserves de glycogène (= polymère de glucose) sous forme de granules, et les mitochondries nécessaires à la production d’énergie par respiration cellulaire. Elles présentent des stries bien visibles. En effet, la plus grande partie du cytoplasme est occupée par un cytosquelette (= réseau de filaments protéiques présentant des propriétés mécaniques situé dans le cytoplasme des cellules) particulier très développé à l’origine de l’aspect strié du muscle, formant des myofibrilles parallèles parcourant toute la longueur de la cellule musculaire et s’attachant à la membrane plasmique par des protéines, les dystrophines (voir III). Ces myofibrilles sont formées d’une succession de sarcomères (=unité contractile du muscle), avec 2 types de myofilaments (= fibres protéiques) intercalés formant les stries :

- des filaments fins d’actine

- des filaments épais de myosine.

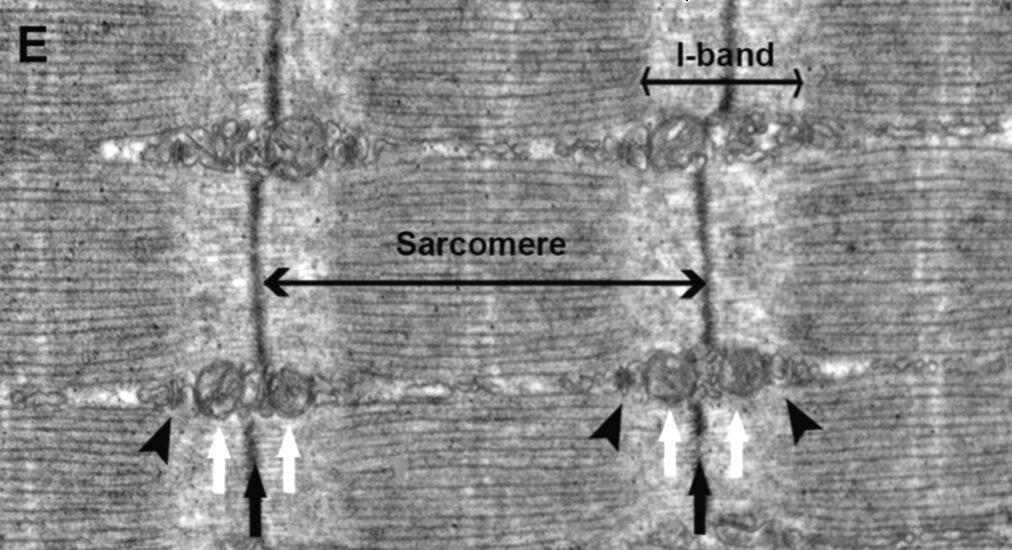

Lors de la contraction, les sarcomères se raccourcissent d’environ 25% de leur longueur grâce aux mouvements des myofibrilles, provoquant le raccourcissement de la fibre musculaire. Le sarcomère est donc l’unité structurale et contractile du muscle strié. Pendant cette contraction, les filaments d’actine se rapprochent, glissant le long des filaments de myosine.

Sarcomère d’une fibre musculaire (MET). Barre d’échelle: 0.5µm. © Guarnieri S, Morabito C, Paolini C, Boncompagni S, Pilla R, Fanò-Illic G,, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Représentation moléculaire animée du raccourcissement des sarcomères lors de la contraction musculaire (actine en rose et myosine en rouge).

Représentation schématique du sarcomère avec les différentes zones et bandes ainsi que des protéines constituant ses filaments fins et épais. (troponine et tropomyosine hors programme) Source: https://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/2d.html

B. La contraction

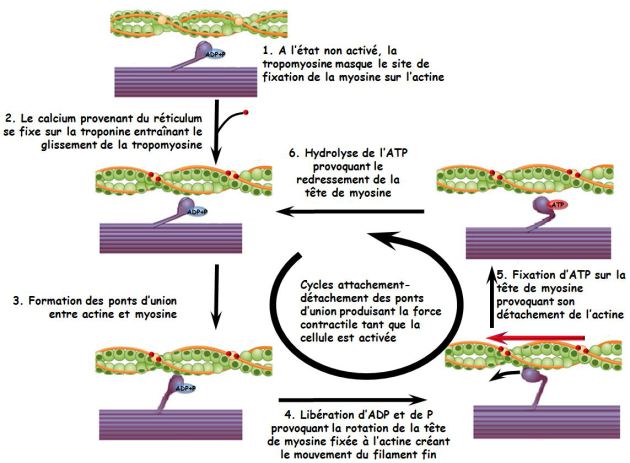

Un filament de myosine est constitué d’un assemblage de molécules de myosine. Une molécule de myosine possède une extrémité globuleuse, ou « tête » de myosine, reliée à un « cou » et à une tige. La tête de myosine peut se fixer sur un filament d’actine au niveau d’un site de fixation. Ce site de fixation de la tête de myosine sur les filaments d’actine est « masqué » dans une cellule musculaire au repos, et est libéré (rendu accessible) par les ions calcium libérés par le sarcoplasme dans le cytoplasme par la dépolarisation induite par l’acétylcholine libérée par les motoneurones (cf ch3A1).

Ensuite, la contraction musculaire se produit à l’échelle moléculaire grâce à l’énergie apportée par l’ATP (adénosine triphosphate) :

- une molécule d’ATP se fixe sur la tête de myosine ;

- la myosine hydrolyse l’ATP en ADP+Pi (Adénosine diphosphate + phosphate inorganique), ce qui fait basculer de 70° la tête de myosine qui se fixe sur le filament d’actine ;

- la libération de l’ADP + Pi provoque un nouveau basculement de la tête de myosine à 70°, ce qui provoque le glissement du filament d’actine le long du filament de myosine et donc le raccourcissement des sarcomères.

- La fixation d’une nouvelle molécule d’ATP libère la tête de myosine qui se détache du filament d’actine. Un nouveau cycle recommence, avec la fixation de la tête de myosine un peu plus loin sur le filament d’actine.

Modèle moléculaire de la contraction musculaire. Le calcium n’apparait pas sur ce schéma, et les noms des molécules qui cachent le site de fixation de la myosine ne sont pas à connaitre (troponine et tropomyosine). Source: https://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/2f.html

Le raccourcissement des sarcomères se fait donc grâce :

- à l’hydrolyse de l’ATP qui fournit ainsi l’énergie nécessaire au glissement des filaments d’actine et de myosine, mécanisme moléculaire à la base de la contraction musculaire,

- et à la présence d’ions calcium qui permettent la liaison de la myosine à l’actine.

Le cycle se répète tant qu’il y a de l’ATP et une concentration suffisante en Ca2+ dans le cytoplasme. Une même contraction nécessite que ce cycle se répète un grand nombre de fois (plusieurs fois par seconde) au niveau de tous les sarcomères de l’ensemble des fibres musculaires pour provoquer le raccourcissement nécessaire à la contraction musculaire. La contraction nécessite donc beaucoup d’ATP que la cellule doit rapidement produire car elle ne se conserve pas dans la cellule (cf ch3B2).

III. Les myopathies

La myopathie de Duchenne, ou dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), est une maladie génétique qui touche l’ensemble de la musculature. Elle se caractérise par un affaiblissement progressif des muscles des membres et du tronc, aboutissant à une grave incapacité motrice et cardio-respiratoire, en général après l’âge de 10-13 ans, provoquant une mortalité précoce. Elle résulte de mutations affectant le gène de la dystrophine, localisé sur le chromosome X et touchant presque exclusivement les garçons (1/3500 naissances masculines).

Elle est due à une dégénérescence des fibres musculaires. En effet, les filaments d’actine s’attachent à la membrane plasmique des fibres musculaires par une grosse protéine située sous la membrane plasmique, la dystrophine. Elle est par ailleurs liée à un complexe de protéines membranaires qui sont elles-mêmes reliées à la matrice extracellulaire (molécules situées à l’extérieur des cellules qui permettent l’adhérence et la communication des cellules : cf cours SVT 2e sur la spécialisation cellulaire). Ainsi, la dystrophine relie les filaments d’actine des cellules musculaires à la matrice extracellulaire, ce qui assure une cohérence structurale nécessaire à des contractions répétées, et protège les cellules des lésions dues à la tension pendant la contraction musculaire. Si la dystrophine est absente ou se dégrade, les fibres musculaires dégénèrent car le manque de dystrophine fragilise la membrane des fibres musculaires, créant de minuscules micro déchirures dans la membrane cellulaire, laissant entrer le calcium dans la cellule. Petit à petit, le calcium endommage les fibres musculaires, qui sont alors, remplacées par du tissu conjonctif (fibrose) et du tissu graisseux.

Rôle de la dystrophine dans la contraction musculaire et dégénérescence des cellules musculaires lorsque la dystrophine est affectée. Légende : membrane plasmique de la fibre musculaire (myocyte membrane) ; cytoplasme de la fibre (inside myocyte) ; Matrice extracellulaire ; milieu extracellulaire (outside myocyte); complexe de protéines membranaires auxquelles la dystrophine est liée (dystroglycan complex). Source: http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2020/la-terre-la-vie-et-l-organisation-du-vivant/genetique-et-evolution/dmd/dystrophine-image1.gif

Conclusion

La cellule musculaire, ou fibre musculaire, présente un cytosquelette très développé avec des filaments fins d’actine et des filaments épais de myosine qui s’assemblent pour former les sarcomères d’une myofibrille. La contraction musculaire correspond à l’échelle de l’organe au raccourcissement du muscle qui fait bouger les os de part et d’autre de l’articulation, dû au raccourcissement de chaque sarcomère à l’échelle de la fibre musculaire, ce qui est dû à l’échelle moléculaire au pivot de la tête de myosine qui fait glisser le filament d’actine contre le filament de myosine. Tout ceci nécessite de l’ATP, molécule d’énergie universelle chez les êtres vivant.

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/corpus/mecanique_musculo_articulaire-HD.mp4