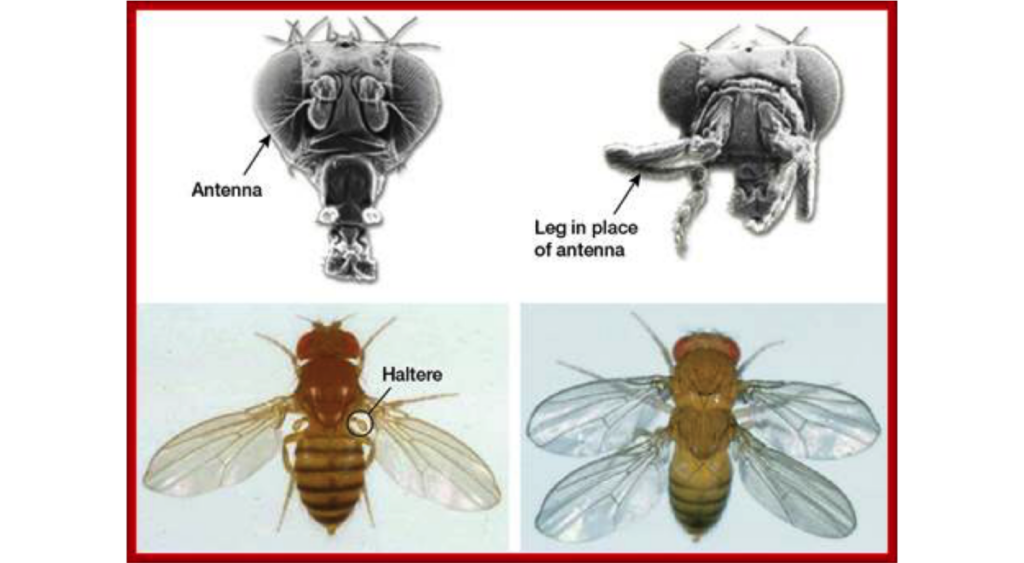

De nouveaux caractères héréditaires apparaissent en permanence, comme la résistance croissante de certaines bactéries aux antibiotiques, ou les mutants homéotiques observés en laboratoire. Ces variations génétiques montrent que l’information génétique, et donc la séquence de l’ADN, peut être altérée. On nomme mutations ces modifications de l’ADN.

Pb : Comment les mutations engendrent-elles la variabilité génétique, et quelles en sont les conséquences ?

I. L’origine des mutations

A. Des modifications de l’ADN

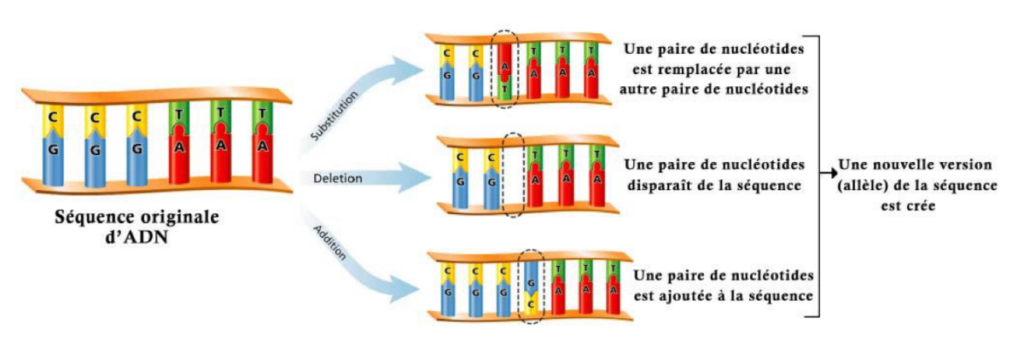

L’apparition d’un nouveau caractère génétique (ex : couleur rouge des colonies de levures) est due à une mutation (ex : le gène ade2). Une mutation ponctuelle correspond à une modification de la séquence des nucléotides de l’ADN, dont on distingue 3 types:

- substitution : un/des nucléotide en remplace un autre.

- délétion : un/des nucléotide est supprimé

- insertion : un/des nucléotide est ajouté.

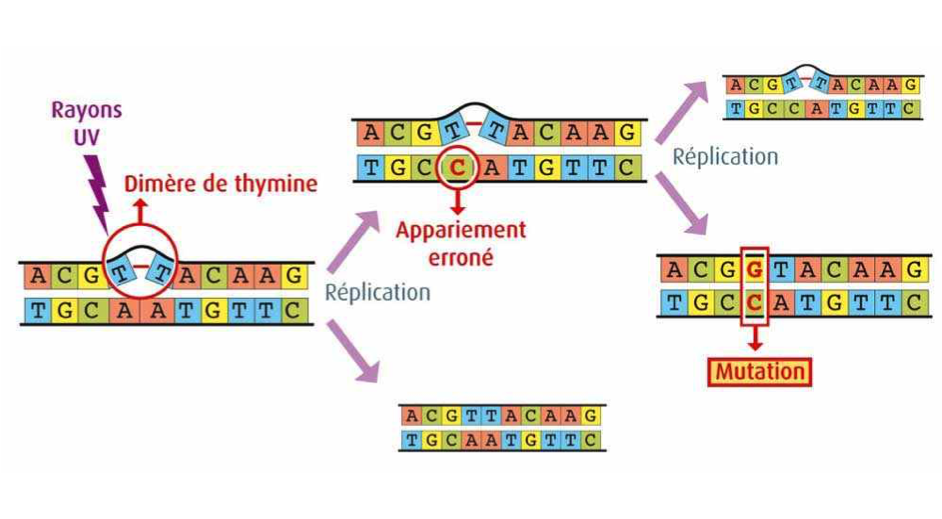

B. La mutation spontanée pendant la réplication

Certaines mutations se produisent aléatoirement de façon spontanée lors de la réplication de l’ADN par l’ADN polymérase par mésappariement des nucléotides.

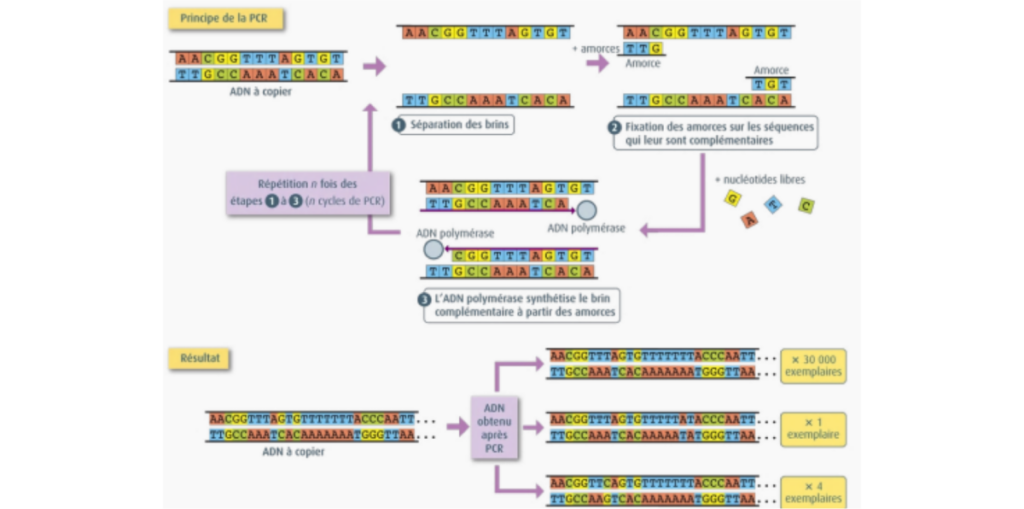

En effet, lorsqu’on extrait l’ADN polymérase, et qu’on lui fait répliquer de nombreuses fois de courts fragments de nucléotides (technique de la Polymerase Chain Reaction PCR), on observe un faible taux d’erreur d’appariement des nucléotides par l’ADN polymérase. Ces rares erreurs conduisent à une mutation spontanée après réplication.

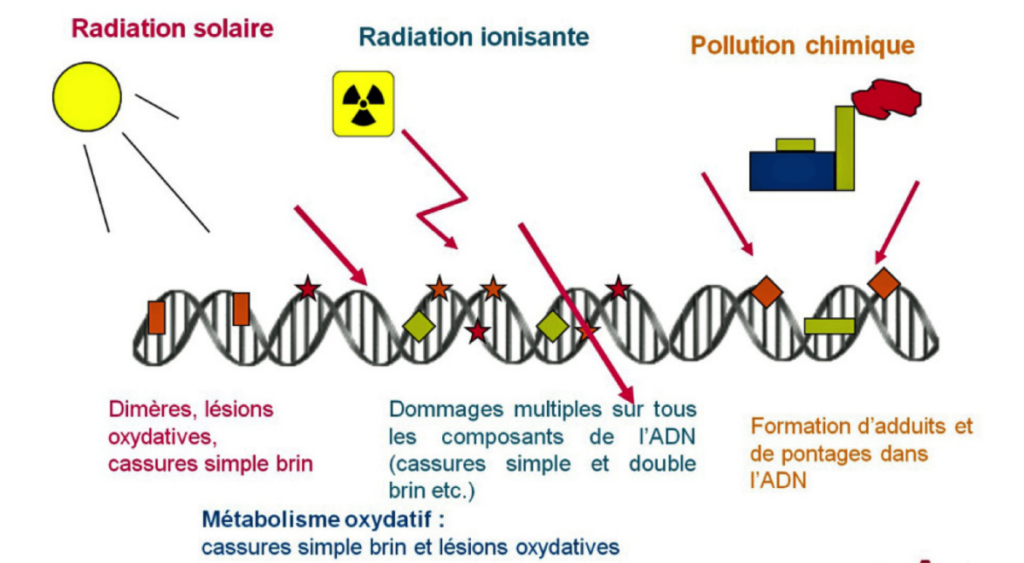

C. La mutation induite

D’autres mutations sont induites à n’importe quel moment du cycle cellulaire par des agents mutagènes :

- physiques : UV, rayons X, gamma

- chimiques : produits cancérogènes (Bromure d’éthidium BET, éléments radioactifs, tabac, alcool, amiante,…)

Ces agents mutagènes augmentent la fréquence des mutations notamment :

- en altérant des bases azotées (A, T, C, G) de l’ADN, par exemple avec la formation de dimères de thymine. Une base azotée altérée n’est plus reconnue correctement par l’ADN polymérase, ce qui entraine une erreur d’appariement (mutation) à la prochaine réplication.

- ou en décalant le cadre de lecture quand la molécule s’intercale dans la séquence de nucléotides.

II. Les systèmes de réparation

A. La réparation des mésappariements

L’ADN polymérase présente un taux d’erreur de 10-5 pdb (bactéries) pendant la réplication des bactéries, et seulement de 10-9pdb à la fin de la réplication. Il existe donc des mécanismes de réparation des erreurs de réplication pendant et après la réplication.

B. Les enzymes de réparation

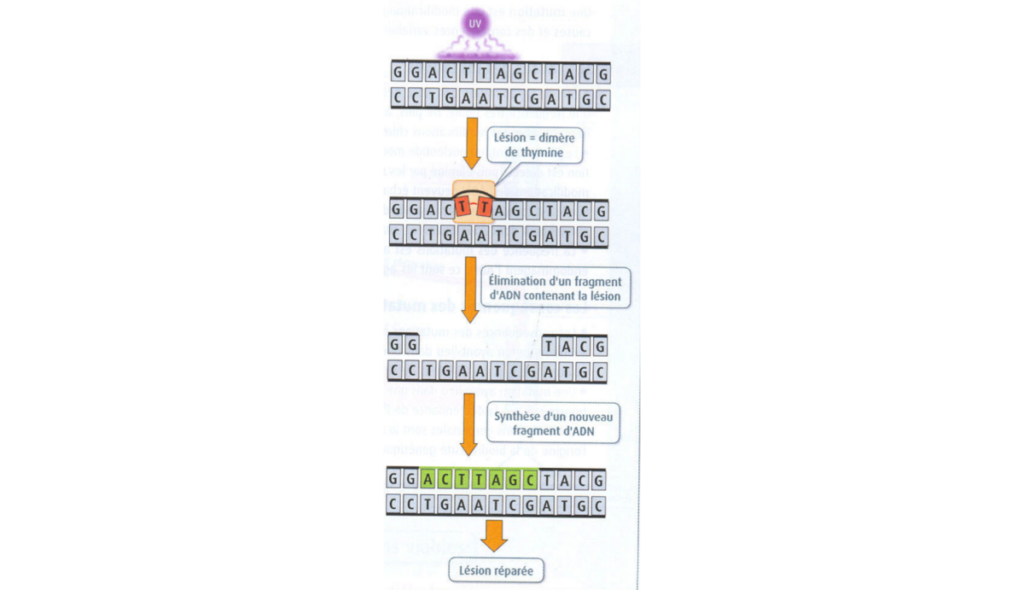

Les UV induisent la formation de dimères de thymines dans les cellules de la peau, qui seront responsables de mutations s’ils ne sont pas éliminés. Pourtant, 4 jours après une exposition, les dimères ont disparu. Les dimères de thymines ont été « réparés » par l’un des systèmes de réparation l’ADN.

Au contraire, les personnes atteintes de Xeroderma pigmentosum n’ont pas ce système de réparation. En l’absence de réparation des dimères de thymines, elles développent de multiples cancers de la peau après une exposition aux UV.

Il existe plusieurs gènes intervenant dans le système de réparation (xpa, xpb, xpc,…), codant chacun des protéines qui réparent l’ADN : ce sont des enzymes. Lorsque l’un de ces gènes est muté chez un individu XP, ces enzymes sont peu ou pas actives, et les mutations de l’ADN ne sont pas réparées. Comme il existe différents allèles pour différents gènes conduisant au même phénotype XP, cela montre que différentes enzymes sont impliquées dans le mécanisme de réparation.

C. Les mécanismes de réparation

Il existe différents mécanismes de réparations spécialisés selon les types de dommage de l’ADN. Plusieurs de ces systèmes de réparation (comme la réparation des erreurs de réplication, ou celui des bases altérées) fonctionnent selon le principe de la réparation par excision. Celui-ci implique 3 étapes catalysées par différentes enzymes:

- Reconnaissance du mésappariement ou des bases altérées

- élimination du fragment d’ADN correspondant

- resynthèse du fragment d’ADN manquant à partir du brin d’ADN restant.

III. Les conséquences d’une mutation

A. La transmission des mutations

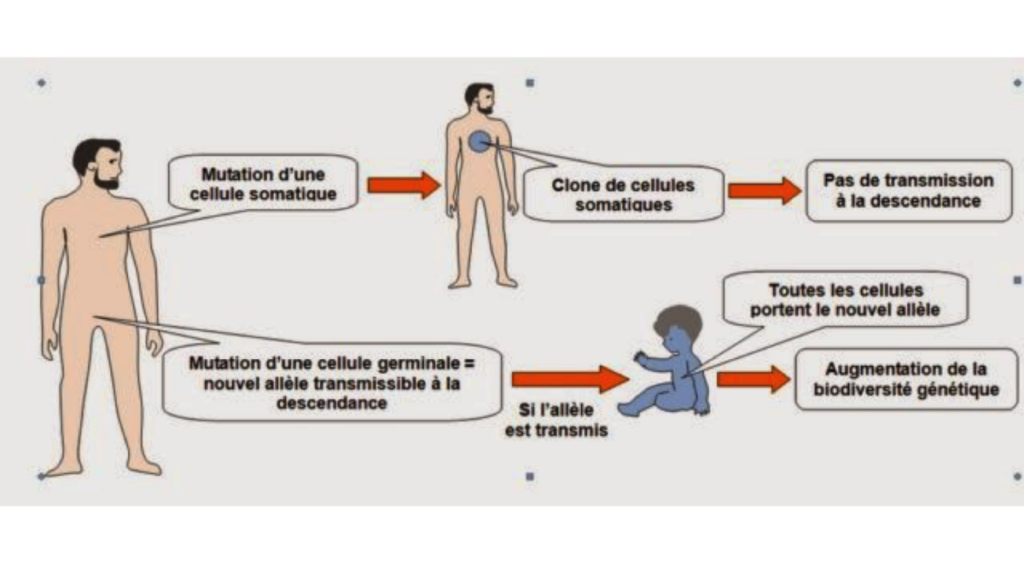

Lorsque les mutations sont trop fréquentes, soit la réplication de l’ADN est bloquée, et la cellule meurt (apoptose) ; soit la réplication se poursuit, et la mutation est transmise aux cellules-filles.

Si la mutation se produit dans une cellule somatique, elle se transmet à toutes les cellules-filles, qui forment alors un clone de cellules portant la mutation. Elle n’est pas transmise à la descendance car les cellules somatiques ne participent pas à la fécondation (=> pas d’hérédité des caractères acquis par les mutations de l’ADN).

Si la mutation apparait dans une cellule germinale (reproductrice), elle peut être transmise à la descendance après fécondation = mutation de novo. Un nouveau caractère héréditaire est alors transmis à travers les générations.

B. La modification du phénotype

Le génotype est l’ensemble des gènes (étudiés) d’un individu. Le phénotype est l’ensemble des caractères (étudiés) d’un individu, dans un environnement donné.

Ex : la couleur de la peau est le caractère étudié (phénotype), elle dépend de notre génotype, et de l’environnement (exposition au soleil).

On distingue principalement 3 niveaux de phénotypes :

- le phénotype macroscopique (à l’échelle de l’organisme)

- le phénotype cellulaire

- le phénotype moléculaire (à l’échelle des molécules, en général des protéines, qui sont des macromolécules constituées d’un enchainement d’acides aminés).

L’apparition d’une mutation chez un individu est à l’origine d’un nouvel allèle. On parle de polyallélisme lorsqu’il y a au moins 2 allèles pour un même gène. Les mutations sont à l’origine de la diversité des allèles au cours du temps dans une population d’individus. Elles correspondent à une modification du génotype.

Cette modification du génotype peut n’avoir aucun effet sur le génotype : on parle de mutation silencieuse. Ce peut être dû à la redondance du code génétique (voir chapitre suivant), qui ne produit pas de changement dans la protéine malgré la présence d’une mutation ; ou la mutation peut toucher une partie non codante de l’ADN (dans ce cas l’effet n’est souvent pas connu).(1 à 4% de l’ADN humain est codant).

Sinon, la mutation est dite efficace, la modification du génotype se traduit par une modification du phénotype aux différentes échelles :

- Un gène code une protéine (voir chapitre suivant). La mutation d’un gène modifie donc la protéine codée par le gène, qui peut par exemple devenir plus courte, plus longue, ou avec des acides aminés différents. Elle devient souvent peu ou pas active. La modification du génotype modifie donc le phénotype moléculaire.

- Les cellules peuvent avoir des caractères différents en raison de la modification du fonctionnement des protéines. La modification du phénotype moléculaire modifie le phénotype cellulaire.

- La modification du fonctionnement des cellules peut modifier le fonctionnement de l’organisme, affectant sa survie et/ou sa reproduction de façon positive, neutre, ou négative. La modification du phénotype cellulaire entraine donc une modification du phénotype macroscopique. Cela peut être la perte d’une fonction (ex : albinisme et peau non colorée, xeroderma pigmentosum et protection contre la cancérisation), une altération d’une fonction (ex : maladie génétique comme la mucoviscidose, la drépanocytose), ou rarement une nouvelle fonction (ex : mutant homéotique). Cela peut se traduire physiquement par une apparence différente (ex : albinisme, daltonisme), une modification du métabolisme qui peut se traduire par une maladie (ex : mucoviscidose,…), une cancérisation…

Ainsi, chez un individu atteint de Xeroderma pigmentosum, la mutation par délétion de 2 nucléotides dans la séquence de l’allèle xpc3 (génotype) est à l’origine d’une protéine XPC3 incomplète qui est inactive et qui ne reconnaît pas les dimères de thymines : ils ne sont donc pas éliminés (phénotype moléculaire). Les mutations s’accumulent, ce qui cause la mort des cellules, ou leur prolifération incontrôlée lorsque les gènes contrôlant le cycle cellulaires sont mutés (phénotype cellulaire). La prolifération anormale des cellules de la peau entraine l’apparition de cancers de la peau (phénotype macroscopique).

Les mutations, en introduisant de la variabilité génétique, participent donc à l’évolution de la biodiversité, en faisant apparaître de nouveaux caractères, qui peuvent être positifs, neutres ou négatifs pour la survie de l’individu.

Conclusion

Les mutations sont des modifications de la séquence de l’ADN. Elles peuvent être spontanées, ou induites par des agents mutagènes. Un système de réparation de l’ADN permet d’en réduire la fréquence. Les mutations qui sont conservées et qui se transmettent à la descendance participant à l’évolution de la biodiversité.