A) Morphologie de la lithosphère océanique

La lithosphère océanique présente un relief avec notamment :

- Des chaines de montagne océaniques présentant une activité sismique et volcanique : les dorsales (-2500m), avec parfois un rift au centre.

- Les fonds océaniques, correspondant aux plaines abyssales (-4000m).

- La bordure des océans, appelée marge océanique, est soit passive (pas d’activité sismique ou volcanique) soit active (avec activité sismique et volcanique), avec des fosses océaniques profondes (-8000m jusqu’à -11000m).

B) Les dorsales (TP5)

1. Tectonique

Différentes données indiquent une divergence au niveau des dorsales, c’est-à-dire un écartement des plaques :

- Les anomalies magnétiques et les âges des sédiments au contact de la croute océanique sont symétriques et croissants de part et d’autre de la dorsale. Ceci suggère une mise en place progressive de la lithosphère océanique qui s’écarte de part et d’autre de la dorsale (voir I).

- Les données GPS montrent des déplacements opposés de part et d’autre des dorsales ;

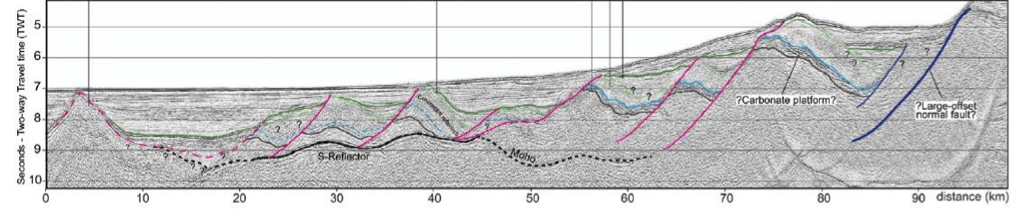

- Les profils ECORS (Étude de la Croûte Continentale et Océanique par Réflexion Sismique) obtenus par sismique réflexion au niveau des marges passives montrent des failles normales listriques (courbées en profondeur) avec des blocs basculés le long de ces failles, caractéristiques d’une divergence.

Profil ECORS au niveau de la marge de Gallice

Rift en Islande: la zone de fracture sépare les 2 plaques Source: wikimedia.commons.org

(lien vers une animation sur le rifting: https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/483-faille-de-divergence à comparer avec un modèle en extension: http://sagascience.cnrs.fr/dosgeol/01_decouvrir/01_extension/02_labo/05a.htm)

2. Magmatisme

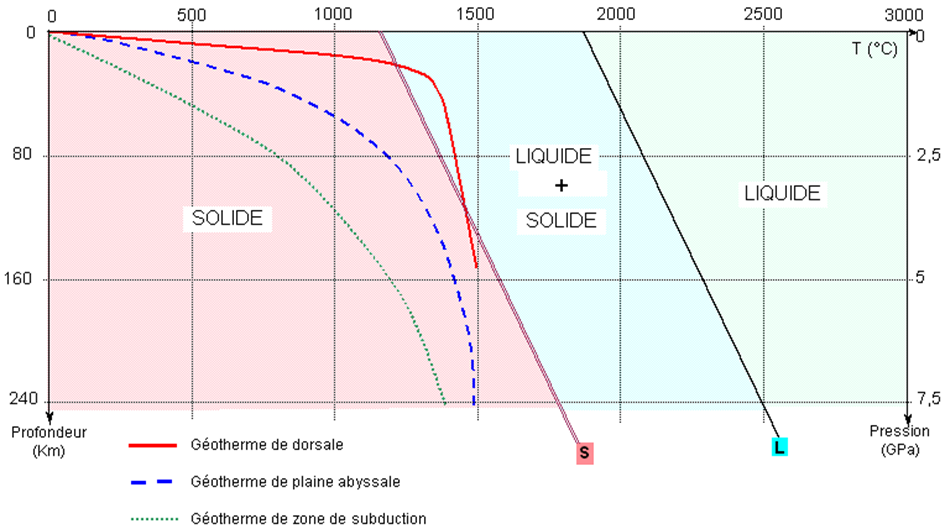

La divergence des plaques de part et d’autre des dorsales entraine la remontée de péridotite mantellique qui subit une décompression. Le toit de l’asthénosphère correspondant à l’isotherme 1300°C se rapproche de la surface, ce qui augmente le flux géothermique en surface. Cette remontée de l’asthénosphère est visible en tomographie sismique par une anomalie négative indiquant du matériel moins dense et donc chaud remontant sous les dorsales dans les 200 premiers km de profondeur.

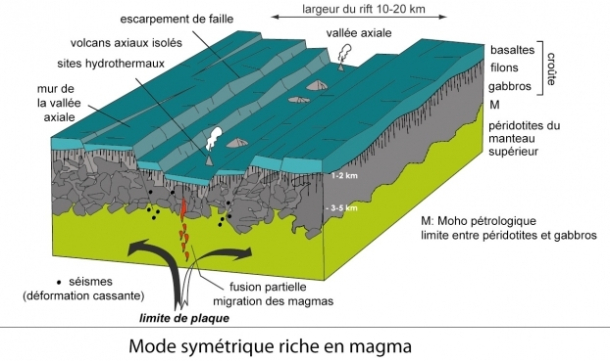

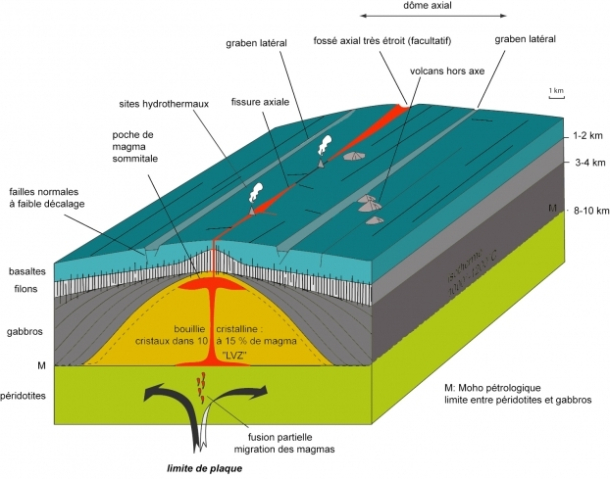

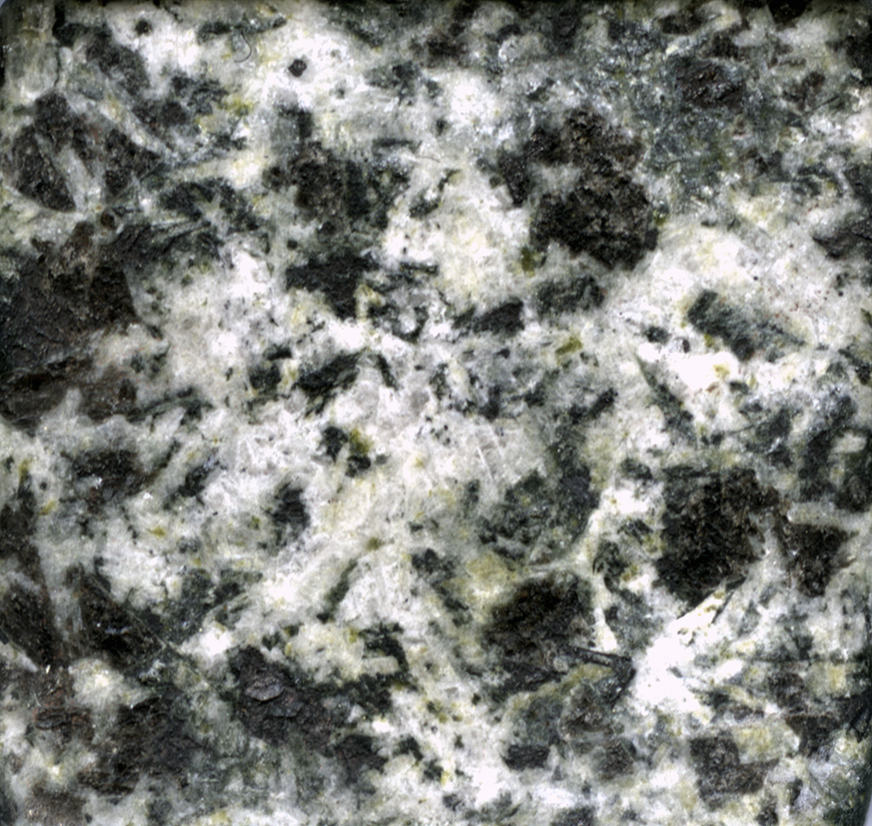

La décompression adiabatique (= sans perte de chaleur) du manteau sous les dorsales entraine une fusion partielle de la péridotite sous la surface (environ 5 à 30 %) responsable de la formation de magmas mantelliques. De rares chambres magmatiques sont mises en évidence en profondeur par la sismique réflexion ; le magma plus léger remonte le long de filons (= fractures dans la roche remplies de magma). Lorsqu’il cristallise lentement en profondeur, il forme du gabbro. Lorsqu’il s’écoule à la surface du plancher océanique par volcanisme sous-marin, il forme de la lave qui est refroidie rapidement par l’eau de mer sous forme de basaltes en coussin.

Conditions de fusion partielle de la péridotite au niveau d’un océan

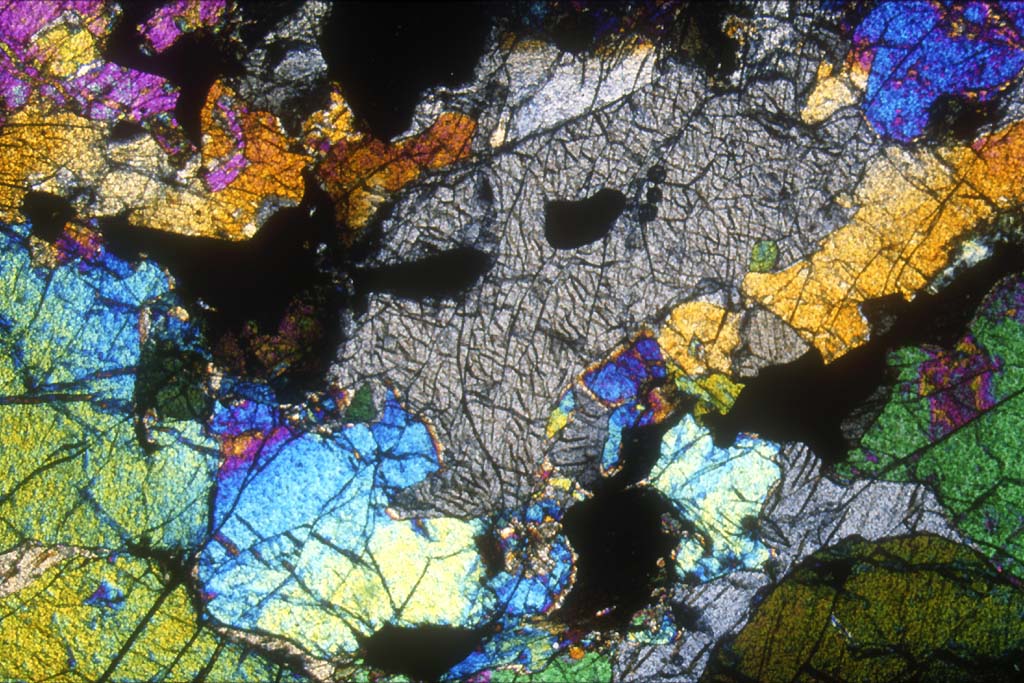

Ainsi, la dorsale met en place une nouvelle lithosphère, schématiquement constituée d’un empilement de roches : la péridotite mantellique résiduelle (= qui reste) de la fusion partielle est surmontée par les roches magmatiques de la croute océanique, formées par la cristallisation du magma lente en profondeur du gabbro à structure grenue ou rapide en surface du basalte à structure microlithique.

Eruption d’Eyjafjallajökull le 17 Avril 2010, en Islande, zone de divergence Source: commons.wikimedia.org

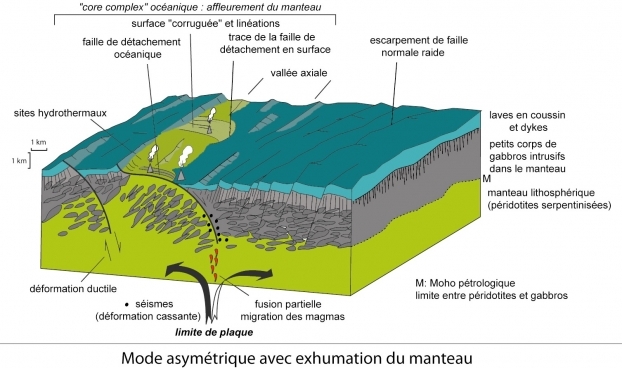

3. Dorsales lentes et rapides

Ce fonctionnement général des dorsales varie en réalité selon le type de dorsale : les dorsales lentes (ex : Océan Atlantique) ont une vitesse d’expansion totale de l’ordre de 1 à 4 cm/an. La décompression mantellique est faible, l’activité magmatique et donc la formation de croute océanique est plus réduite, parfois discontinue. La tectonique divergente est donc majoritaire, avec un rift médian bordé de failles normales. Elle fait parfois affleurer la péridotite du manteau lorsque la croute est absente (= exhumation mantellique).

Au contraire, les dorsales rapides (ex : Océan Pacifique) ont une expansion rapide, de 6 à 16cm/an. Leur activité magmatique est intense, et le magma est stocké dans une ou des chambres magmatiques. La remontée du magma forme un dôme.

C) L’évolution de la LO (TP6)

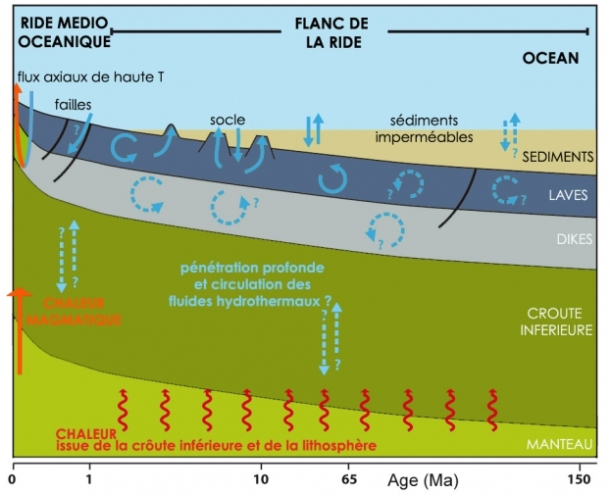

1. Le métamorphisme hydrothermal

La croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau sont le siège d’une circulation d’eau qui modifie les minéraux. Au niveau des dorsales, l’eau s’enfonce par les fractures des roches, est chauffée par le magmatisme, se charge en minéraux et remonte par convection au niveau des fractures sous forme des fumeurs noirs ou blancs. C’est l’hydrothermalisme. D’autres circulations d’eau peuvent avoir lieu à distance de la dorsale.

Un fumeur blanc proche d’une dorsale

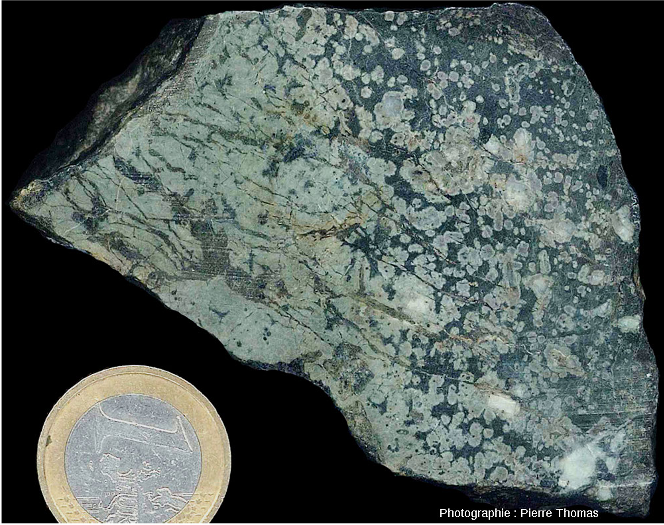

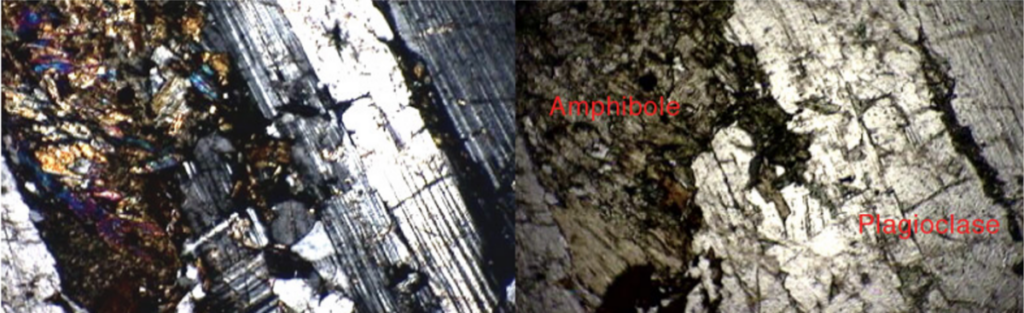

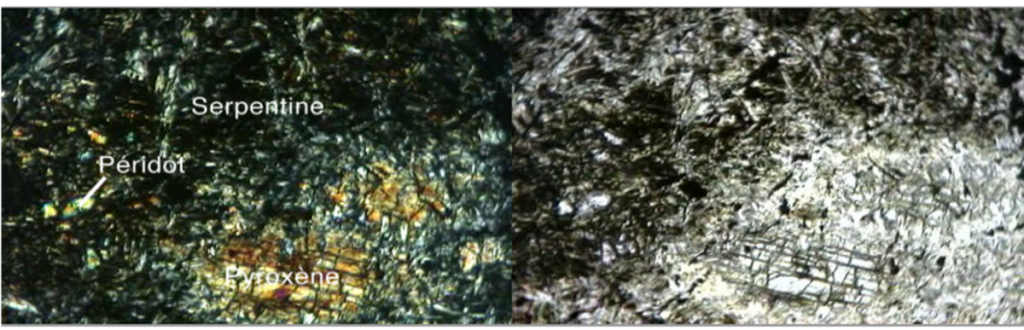

Sous l’effet de cette circulation, les minéraux des roches se transforment, les roches se modifient et forment des roches métamorphiques : la péridotite est serpentinisée (présence de serpentine), le pyroxène s’hydrate et forme de la hornblende (amphibole hydratée brune) au contact de plagioclase dans le gabbro qui devient alors un métagabbro (=gabbro métamorphisé) de type schiste vert.

Roches magmatiques et métamorphiques associées. Noter la transformation de la texture et les modifications des minéraux.

2. Le vieillissement de la LITHosphère océanique

La nouvelle lithosphère formée se refroidit en s’éloignant de l’axe et s’épaissit : sous la dorsale, la décompression rapproche les roches mantelliques chaudes de la surface, et donc l’isotherme 1300°C marquant le toit de l’asthénosphère. La lithosphère est donc peu épaisse, de 5 à 8km. A distance de la dorsale, la lithosphère étant plus froide, le toit de l’asthénosphère est loin de la surface et la lithosphère plus épaisse, jusqu’à 120km.

Le refroidissement de la lithosphère avec la distance à la dorsale induit une augmentation progressive de la densité de la lithosphère.

Lorsque la densité de la lithosphère dépassera celle de l’asthénosphère, toutes les conditions seront réunies pour la subduction.