La réaction inflammatoire fait partie de l’immunité innée et est essentielle chez l’humain.

A) Les symptômes

La réaction inflammatoire aiguë (RIA) présente des symptômes stéréotypés au niveau du site touché avec : une rougeur, de la chaleur, un gonflement et une douleur.

Ces symptômes traduisent une dilatation locale des vaisseaux sanguins (= vasodilatation) avec un afflux de sang (rougeur, chaleur) et une sortie de plasma sanguin dans les tissus (gonflement : œdème), qui est à l’origine de la douleur (compression et stimulation des nerfs sensitifs par le gonflement).

B) La reconnaissance de l’agent infectieux

Certaines cellules immunitaires résident dans les tissus, c’est le cas des macrophages, des cellules dendritiques et des mastocytes. Ces cellules ont un rôle de sentinelle : des récepteurs présents à leur surface leur permettent de reconnaitre des molécules universelles présentes à la surface de nombreux microorganismes (bactéries, champignons) ou libérées par des cellules en situation de danger comme des cellules de l’organisme infectées ou cancéreuses. Lorsqu’elles reconnaissent un agent pathogène, ces cellules sentinelles sécrètent des médiateurs chimiques de l’inflammation.

C) Le déclenchement de l’inflammation (TP2)

Les médiateurs chimiques de l’inflammation (ex : histamine, TNF, cytokines pro-inflammatoires …) sont à l’origine des symptômes de l’inflammation :

- L’histamine augmente la perméabilité de la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui provoque un afflux de plasma sanguin au niveau du site infecté ou lésé.

- Le TNF stimule l’adhésion des cellules phagocytaires (granulocytes et monocytes qui se différencient dans les tissus en macrophages), ce qui permet leur migration du plasma sanguin vers le site de l’inflammation.

L’inflammation résulte donc de l’accumulation de molécules et de cellules immunitaires au lieu d’infection ou de lésion.

Les médicaments anti-inflammatoires (ex : AINS : Anti inflammatoires non stéroïdiens) sont utilisés quand la réaction inflammatoire se prolonge de façon anormale et entraîne des dommages aux tissus. Ils bloquent la sécrétion ou l’action de certains médiateurs chimiques de l’inflammation, ce qui stoppe l’inflammation. Rq : pas d’AINS en cas d’infection sans antibiotique ! => arrêt de l’immunité innée et adaptative (voir ch2) => les pathogènes prolifèrent librement sans contrôle, cela peut devenir une urgence.

D) La destruction de l’agent infectieux

Les phagocytes recrutés (granulocytes et macrophages) participent à l’élimination de l’agent infectieux par phagocytose : l’agent infectieux ou les débris cellulaires sont entourés par des prolongements cytoplasmiques du phagocyte puis englobés dans une vacuole où ils seront détruit par des substances chimiques.

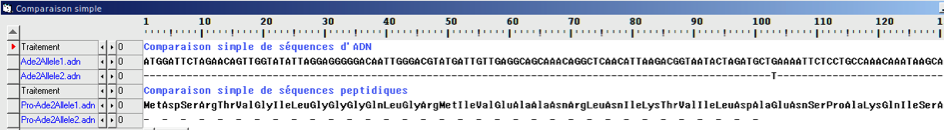

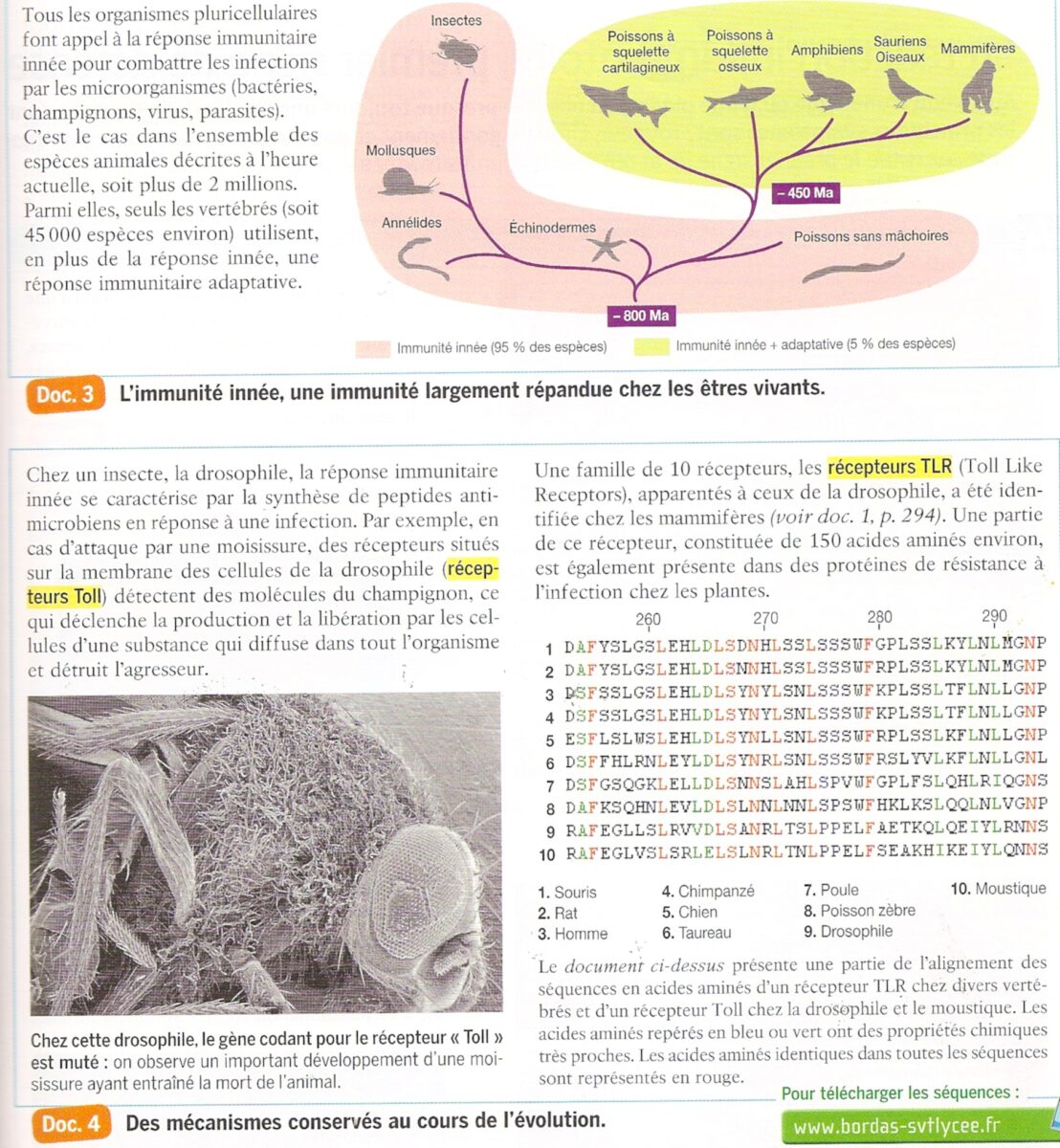

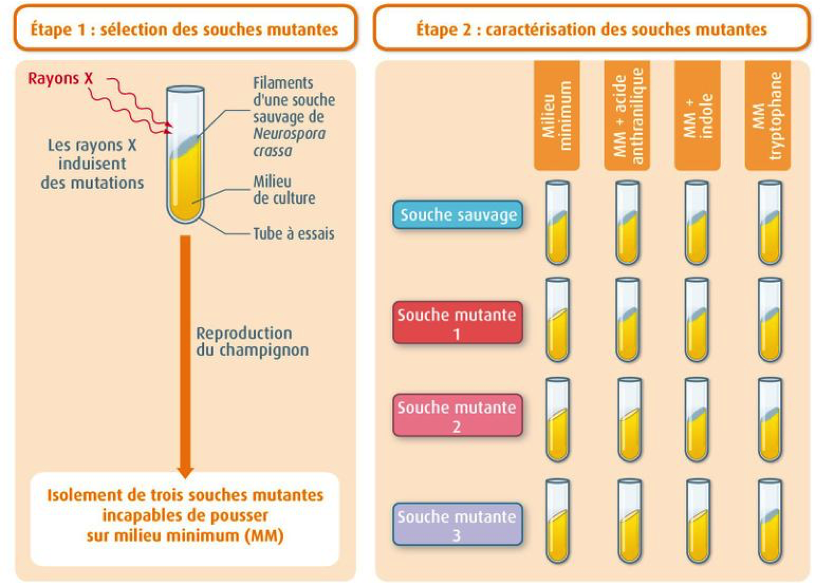

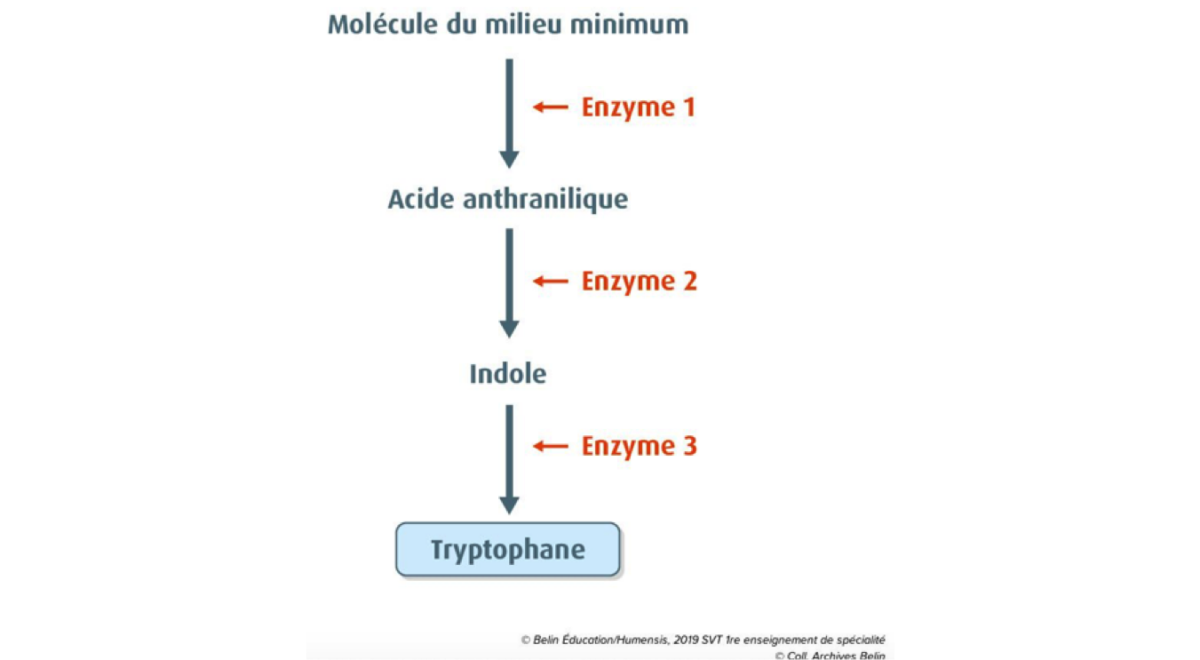

Expérience historique de Beadle et Tatum: La mutation d’un gène entraine la modification d’une protéine (une enzyme) qui entraine la modification d’un caractère héréditaire (la capacité à synthétiser une molécule et à pousser sur un milieu supplémenté ou non en cette molécule)

Expérience historique de Beadle et Tatum: La mutation d’un gène entraine la modification d’une protéine (une enzyme) qui entraine la modification d’un caractère héréditaire (la capacité à synthétiser une molécule et à pousser sur un milieu supplémenté ou non en cette molécule)