Lien vers les documents des activités 2 et 3: https://svtlsw.edu42.ac-lyon.fr/2021/10/07/chapitre-1-2-activites-2-et-3-presentation-et-documents/

On parle beaucoup de réchauffement climatique actuellement, en lien avec la composition de l’atmosphère terrestre. Quel est le lien entre la composition de l’atmosphère et le climat ?

I. La climatologie

A. Grandeurs mesurées

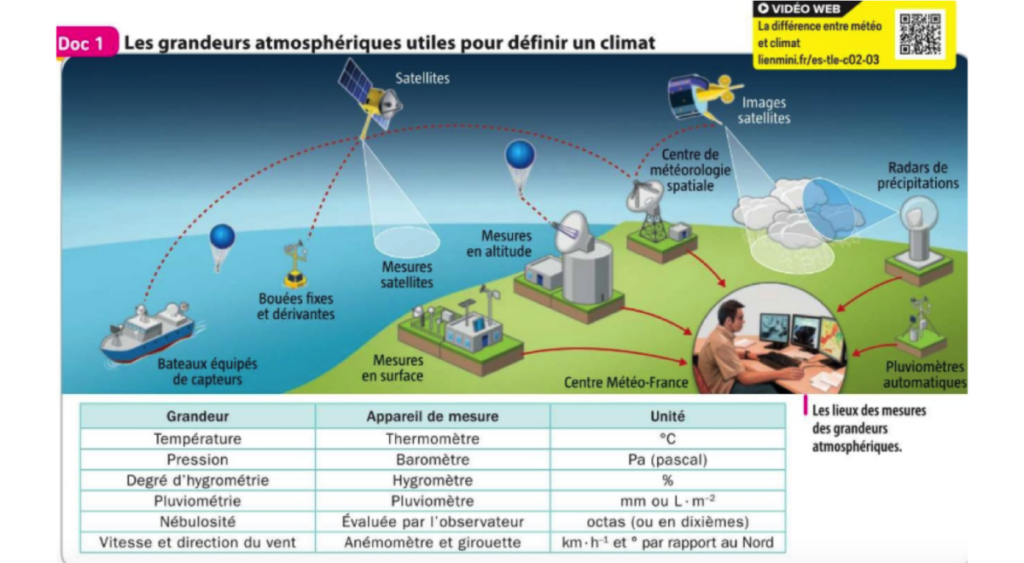

Le climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques observées dans une région donnée pendant une période donnée. Ce sont principalement la température, la pression, le degré d’hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et la direction des vents.

La climatologie étudie les variations du climat local ou global à moyen ou long terme (années, siècles, millénaires…).

La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques qu’elle prévoit à court terme (jours, semaines).

B. Indicateurs du climat global

Les indicateurs du climat global sont :

- La température moyenne de la Terre, calculée à partir de mesures in situ grâce à des stations météorologiques, et depuis l’espace par des satellites. Elle est obtenue dans le passé grâce notamment à des données fossiles.

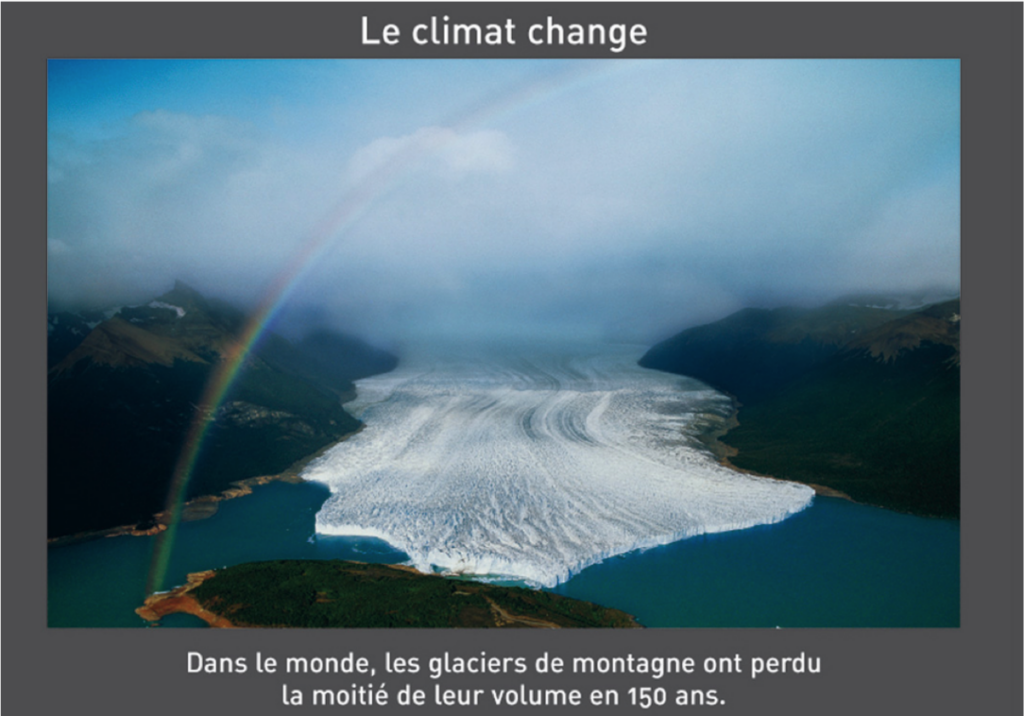

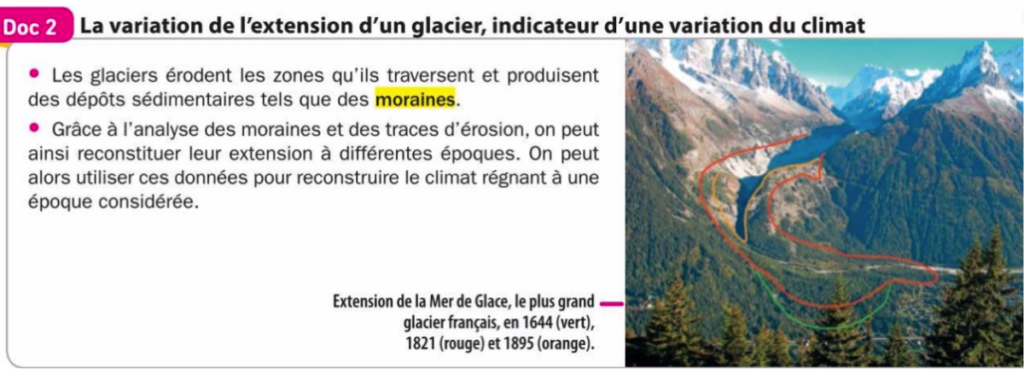

- L’étendue des glaces et des glaciers : elle régresse lorsque la température augmente (et réciproquement).

- Le volume des océans : l’eau se dilate avec la température et les glaces fondent. Une augmentation de volume des océans traduit donc une augmentation de température (et réciproquement).

- La végétation, comme l’abondance des grains de pollen de différentes espèces végétales : les espèces végétales ne se développent que dans certaines conditions climatiques. Leur présence « signe » donc certains climats.

II. L’évolution du climat

A. Les climats du passé

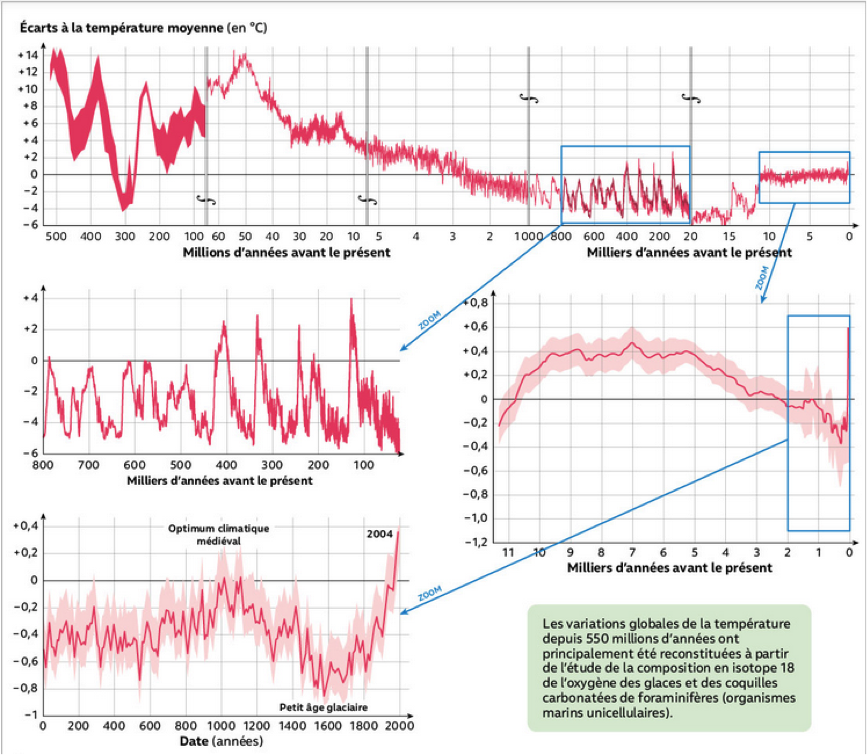

Le climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur différentes échelles de temps, avec des cycles plus ou moins réguliers de la centaine de millions d’années à la dizaine d’années. On observe ainsi des cycles de réchauffement et de refroidissement dus à différents facteurs, comme :

- les facteurs astronomiques avec la position de la Terre par rapport au Soleil ou les taches solaires,

- la tectonique des plaques,

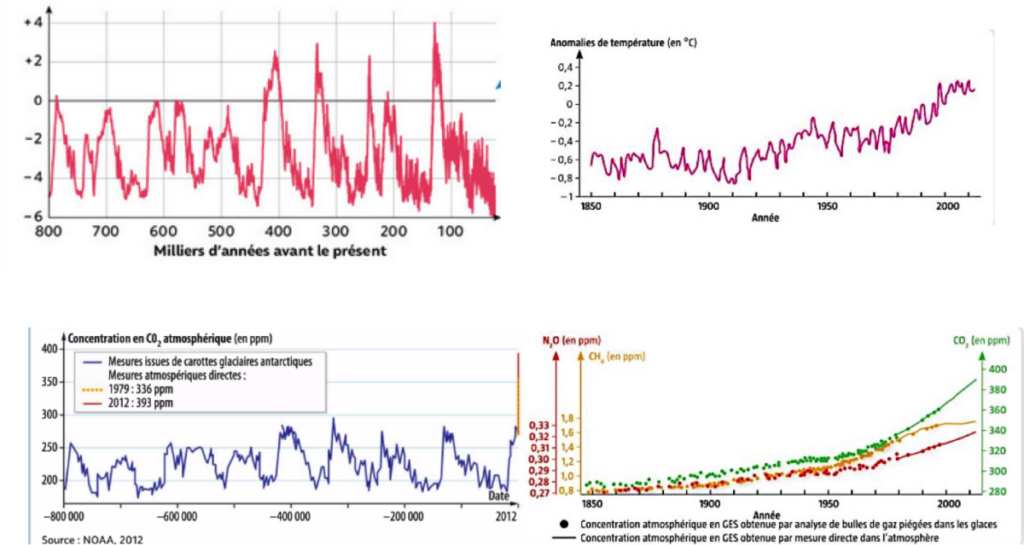

- la composition de l’atmosphère. Au Quaternaire en particulier, on observe une certaine corrélation entre la concentration en CO2 atmosphérique et la température moyenne sur Terre, estimée par différentes méthodes.

B. Le réchauffement climatique actuel

Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique global (environ +1°C). Or, depuis plusieurs centaines de milliers d’années, jamais la concentration du CO2 atmosphérique n’a augmenté aussi rapidement qu’actuellement, ce qui suggère une origine atmosphérique et anthropique (= due aux activités humains) au réchauffement climatique.

III. Le fonctionnement du système climatique

On appelle forçage radiatif la différence entre l’énergie radiative reçue et l’énergie radiative émise. Ainsi, l’effet de serre est un forçage radiatif positif car il augmente l’énergie radiative reçue et donc la température terrestre.

A. L’effet de serre et les GES

Le réchauffement est la réponse du système climatique à l’augmentation du forçage radiatif par effet de serre due aux émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère : CO2, CH4 (méthane), N2O (oxyde nitreux) et vapeur d’eau principalement.

Lorsque la concentration des GES augmente, l’atmosphère absorbe davantage le rayonnement thermique infrarouge émis par la surface de la Terre. En retour, il en résulte une augmentation de la puissance radiativereçue par le sol provenant de l’atmosphère, et donc du forçage radiatif.

Cette puissance radiative additionnelle perturbe l’équilibre radiatif qui existait à l’ère préindustrielle. L’énergie supplémentaire reçue est essentiellement stockée par les océans, mais également par l’air et les sols, ce qui se traduit par une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre et la montée du niveau des océans.

Schéma de l’effet de serre. L’effet de serre est la conséquence normale des gaz à effet de serre présents depuis plusieurs millions d’années, et qui nous permettent de vivre sur Terre à une température globale de 15°C (plus vivable que la température de la Lune de -18°C, à la même distance que la Terre du Soleil, mais sans effet de serre). Les GES absorbent les rayonnements réémis par le sol vers l’univers. Ils absorbent l’énergie de ces rayonnements et la réémettent dans toutes les directions. Le sol reçoit alors une énergie supplémentaire, ce qui constitue un forçage radiatif positif. Cependant, l’augmentation des GES augmente ce forçage radiatif. Created by Robert A. Rohde and translated in French by nico@nc, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

Absorption des longueurs d’ondes par différents gaz à effet de serre. On voit que le gaz à effet de serre qui absorbe le plus d’énergie est la vapeur d’eau. Sa concentration est partiellement contrôlée par le cycle de l’eau et a donc une durée de passage assez courte dans l’atmosphère. Les autres gaz à effet de serre absorbent moins de longueurs d’onde mais restent plus longtemps dans l’atmosphère, ce qui expliquent leur rôle important sur l’effet de serre.

B. Les effets amplificateurs

L’augmentation de la température terrestre moyenne résulte de plusieurs effets amplificateurs qui constitue une rétroaction positive (plus la température augmente, plus l’effet est amplifié et plus la température augmente encore = le système « s’emballe »), dont :

- l’augmentation de la concentration en vapeur d’eau dans l’atmosphère due à l’augmentation de la température (augmentation de la saturation de l’air avec la température) ; comme la vapeur d’eau est un gaz à effet de serre, le réchauffement climatique augmente ;

- la décroissance de la surface couverte par les glaces et les neiges due au réchauffement climatique ; la glace et la neige ayant le plus fort albédo (= rapport au niveau du sol de l’énergie réémise vers l’atmosphère /énergie reçue et absorbée), l’albédo terrestre moyen diminue, ce qui signifie qu’une plus grande quantité d’énergie est absorbée au niveau du sol, augmentant la température ;

- le dégel partiel du permafrost (= sol gelé dans les régions proche du cercle polaire = circumpolaires) dû au réchauffement provoque une libération de GES (qui étaient piégés dans le permafrost) dans l’atmosphère.

C. Les effets modérateurs

L’océan a un rôle amortisseur en absorbant à sa surface une fraction importante de l’apport additionnel d’énergie. Cependant, cette accumulation d’énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles car les océans vont restituer l’énergie emmagasinée.

À court terme, un accroissement de la végétalisation grâce à la réduction des régions enneigées constitue un puits de CO2due à la photosynthèse et a donc un effet de rétroaction négative (stabilisatrice) sur le réchauffement climatique.

D. Les conséquences du réchauffement

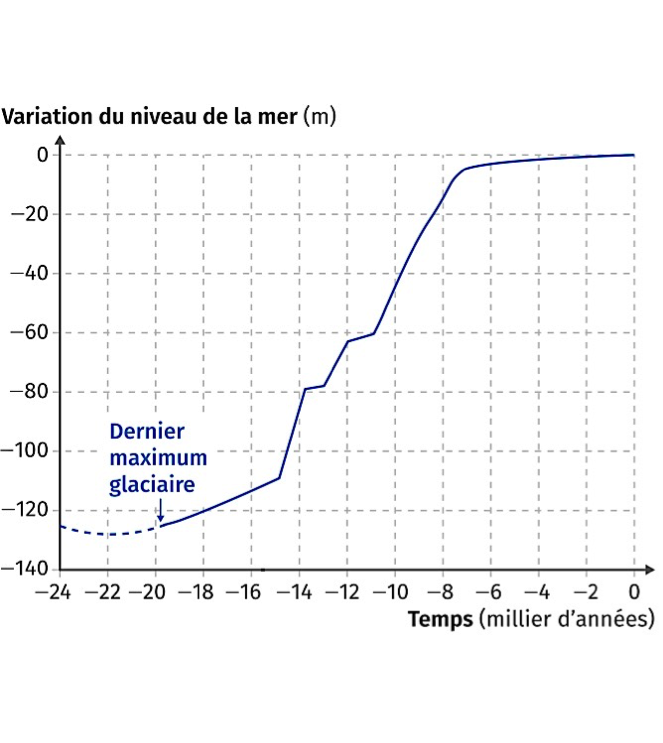

Le réchauffement climatique conduit aussi à une élévation du niveau de la mer causée par:

- la dilatation thermique de l’eau sur les 1000 premiers mètres: la variation du niveau des océans ∆e sur une épaisseur e due à une variation de température ∆θ se calcule grâce au coefficient de dilatation thermique de l’eau α : ∆e = ∆θ x α x e

- la fusion des glaces continentales.

Ceci pose des problèmes pour les espèces continentales dont l’Homme, entrainant des inondations et des migrations.

Conclusion

Le réchauffement climatique actuel est lié aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre dues à l’industrialisation. Du fait de la complexité du système climatique, le réchauffement climatique s’amplifie par les rétroactions positives, et est dans une moindre mesure limité par les océans et la photosynthèse. Les effets à long terme sur le climat en général et sur les espèces amènent à réfléchir aux actions possibles pour le limiter.

Vidéos en lien avec le sujet: