Le phénotype d’un individu résulte de l’expression de son génome sous l’influence de l’environnement dans lequel il vit. La reproduction sexuée participe à la diversification des génomes grâce à un transfert vertical de gènes à la descendance. Mais elle ne peut expliquer à elle seule la grande diversité intra et interspécifique. D’autres mécanismes contribuent à complexifier les génomes, notamment les transferts horizontaux de gènes entre les espèces. Comment les transferts horizontaux participent-ils à la complexité des génomes ? On étudiera les mécanismes des transferts horizontaux et leurs effets sur la santé et sur l’évolution des êtres vivants.

I. Transferts horizontaux

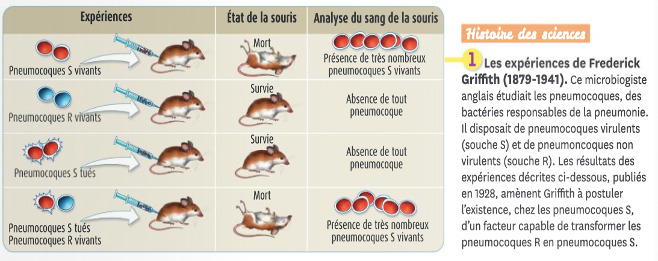

A. Mise en évidence de transfert de gènes

Les expériences de Griffith ont mis en évidence des échanges génétiques entre des bactéries tuées et des bactéries vivantes, qui devenaient virulentes après avoir intégré un gène de virulence des bactéries tuées. Il montra ainsi la possibilité qu’ont les bactéries d’intégrer de l’ADN d’autres bactéries sans reproduction sexuée. Par la suite, le séquençage et la comparaison des génomes de différentes espèces révèlent que toutes les espèces contiennent des gènes provenant d’autres espèces, y compris d’espèces très éloignées sur le plan phylogénétique. Par exemple on a identifié chez l’humain des gènes provenant de virus, de bactéries, de champignons ou de plante : il existe donc des échanges de gènes entre des organismes non nécessairement apparentés, hors de la reproduction sexuée, appelés transferts horizontaux de gènes. Ces transferts se sont produits de nombreuses fois au cours de l’évolution.

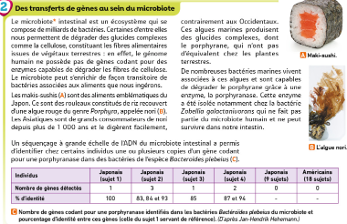

Ainsi, l’Homme héberge naturellement des bactéries dans son tube digestif. Ces bactéries participent à la digestion. Les asiatiques présentent une meilleure digestion des algues, car ils ont acquis la capacité de produire une enzyme capable de les digérer. Cette enzyme est naturellement produite par certaines bactéries du tube digestif. Ce caractère a donc été transmis par les bactéries aux cellules du tube digestif de certaines populations humaines. Il y a eu un transfert d’un gène bactérien aux cellules du tube digestif qui ont ainsi acquis la capacité de digérer un nouvel aliment.

B. Mécanismes

Ce transfert de gènes entre espèces non apparentées est permis grâce à l’universalité de la molécule d’ADN : en effet, le code génétique étant identique pour toutes les espèces, le gène transféré code la même protéine quelle que soit l’espèce qui héberge le gène.

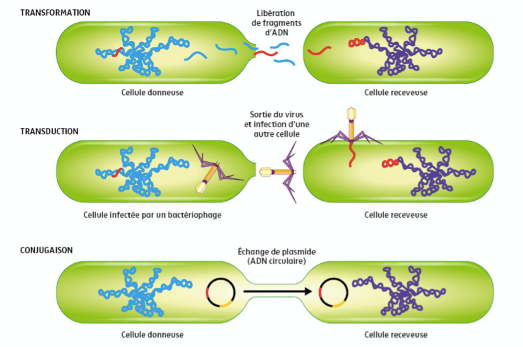

Il s’effectue selon plusieurs mécanismes chez les bactéries :

- Conjugaison bactérienne : transfert d’ADN d’une bactérie à une autre bactérie de la même espèce grâce à un pilus sexuel ou pont de conjugaison ou pont cytoplasmique par lequel elle s’échangent du matériel génétique. L’ADN transféré peut être le chromosome bactérien, et/ou un plasmide (= petit fragment d’ADN circulaire).

- Transformation bactérienne : une bactérie intègre dans son chromosome des fragments d’ADN libres dans le milieu extérieur. Cet ADN peut venir d’espèces différentes.

- Transfection : lors de l’infection d’une bactérie par un virus bactériophage, des fragments d’ADN de la bactérie hôte peuvent être emportés par le virus et intégrés au génome de la prochaine bactérie infectée. Il transfert des fragments d’ADN de la bactérie à une autre.

Les mécanismes de transfert de gènes entre eucaryotes sont moins bien connus mais les bactéries et les virus jouent le rôle de vecteur en transférant des gènes qui s’intègrent dans le génome de l’hôte, qu’ils soient parasites (ex : virus et bactéries pathogènes) ou symbiotes (ex : micro-organismes du microbiote).

Schéma des transferts d’ADN entre les bactéries

I. Effets

A. Santé humaine

Les pratiques de santé humaine sont concernées par ces transferts génétiques horizontaux :

- La généralisation des gènes de résistance bactériens : des gènes de résistances apparaissent aléatoirement chez les bactéries par mutation, leur permettant de résister aux antibiotiques. Grâce aux échanges génétiques fréquents, cette résistance se répand rapidement dans les populations bactériennes. L’usage intensif d’antibiotiques dans l’élevage et en santé humaine favorise la sélection de ces bactéries résistantes, qui peuvent même devenir multirésistantes quand elles accumulent des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques. Cela pose un problème de santé publique car le nombre de molécules antibiotiques est limité. Cela peut aboutir à une impasse thérapeutique, et nécessite de trouver d’autres traitements n’utilisant pas les antibiotiques.

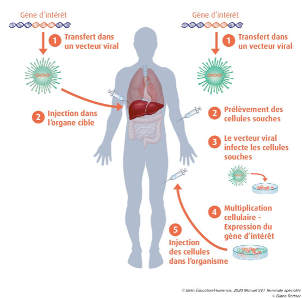

- la fabrication de molécules d’intérêt par des micro-organismes : des levures, des bactéries dans lesquelles on a introduit un gène d’intérêt par transgenèse sont cultivées en laboratoire pour produire des molécules qui seront des médicaments purifiés (ex : insuline), ce qui permet une meilleure tolérance des médicaments.

La production d’insuline par génie génétique

La thérapie génique

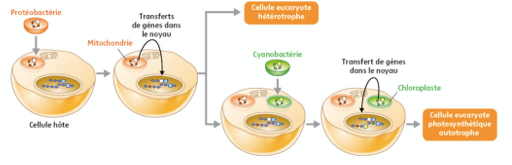

B. Endosymbiose

La symbiose est une association durable à bénéfices réciproques entre organismes d’espèces différentes. Cette association peut être particulièrement étroite si l’un des partenaires vit à l’intérieur des cellules ou des tissus de l’autre : on parle alors d’endosymbiose, qui est caractérisée par l’interaction durable d’une cellule avec une autre cellule dans laquelle elle est contenue. Elle est transmise entre les générations de cellules et d’individus au cours de la mitose et de la méiose, en étant copiée et transférée aux cellules-filles dans le cytoplasme au cours des divisions cellulaires, avec son matériel génétique : c’est l’hérédité cytoplasmique. Le génome de la cellule (bactérie ou eucaryote) intégré dans une cellule hôte régresse au cours des générations, certains de ses gènes étant transférés dans le noyau de l’hôte, d’autres devenus inutiles étant perdus.

Elle est fréquente dans l’histoire des eucaryotes, et joue un rôle important dans leur évolution. Ce processus est à l’origine des mitochondries et des chloroplastes, dont la double membrane et l’ADN de ces organites témoignent de cette endosymbiose par phagocytose incomplète : en effet, ces organites ont une membrane interne de type bactérien et une membrane externe de type eucaryote, provenant de la membrane de la cellule eucaryote qui avait enveloppé la bactérie lors de la phagocytose et l’ADN possède des caractéristiques bactériennes.

Cela a permis l’acquisition de la photosynthèse par les différents groupes végétaux (plusieurs endosymbioses), et de la respiration par les cellules eucaryotes (une seule endosymbiose pour tous les eucaryotes

Les endosymbioses et l’évolution des Eucaryotes

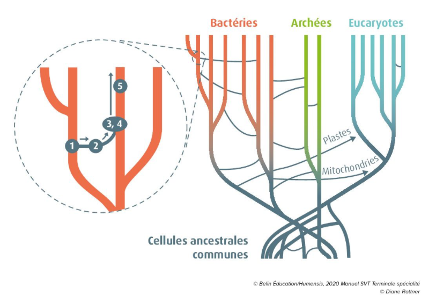

C. Populations et écosystèmes

Les transferts horizontaux sont très fréquents et peuvent être visualisés par une phylogénie de différentes espèces non apparentées qui présentent certains gènes communs. Ils ont des effets très importants sur l’évolution des populations et des écosystèmes. Ils permettent aux lignées qui les reçoivent d’acquérir de nouveaux caractères. Si ces caractères sont transmis aux générations suivantes et confèrent un avantage sélectif, ils seront conservés par sélection naturelle (voir chap1A4). Ce mécanisme est survenu plusieurs fois au cours de l’évolution des êtres vivants et a participé à la diversification du vivant.

Conclusion

Les transferts horizontaux de gènes chez les bactéries mais aussi chez les eucaryotes ont des conséquences a (antibiorésistance) et des applications pratiques (thérapie génique, fabrication de molécules d’intérêt) pour la santé humaine. Plus généralement, ils participent à l’évolution des êtres vivants, avec l’acquisition de nouvelles fonctions.

Un récap vidéo pour rire: