Les profondeurs de la Terre ont été l’objet de nombreuses spéculations jusqu’au XXe siècle où les outils d’observations ont été suffisamment fiables et précis pour en connaître la structure. Quelle est la structure interne de la Terre et comment a-t-elle été connue ? On étudiera les observations directes qui ont permis de connaître les continents et les fonds océaniques, puis la sismologie qui a permis de connaître les couches plus profondes et la structure thermique de la Terre.

I. Les observations directes : un contraste géologique entre océans et continents (TP1B1)

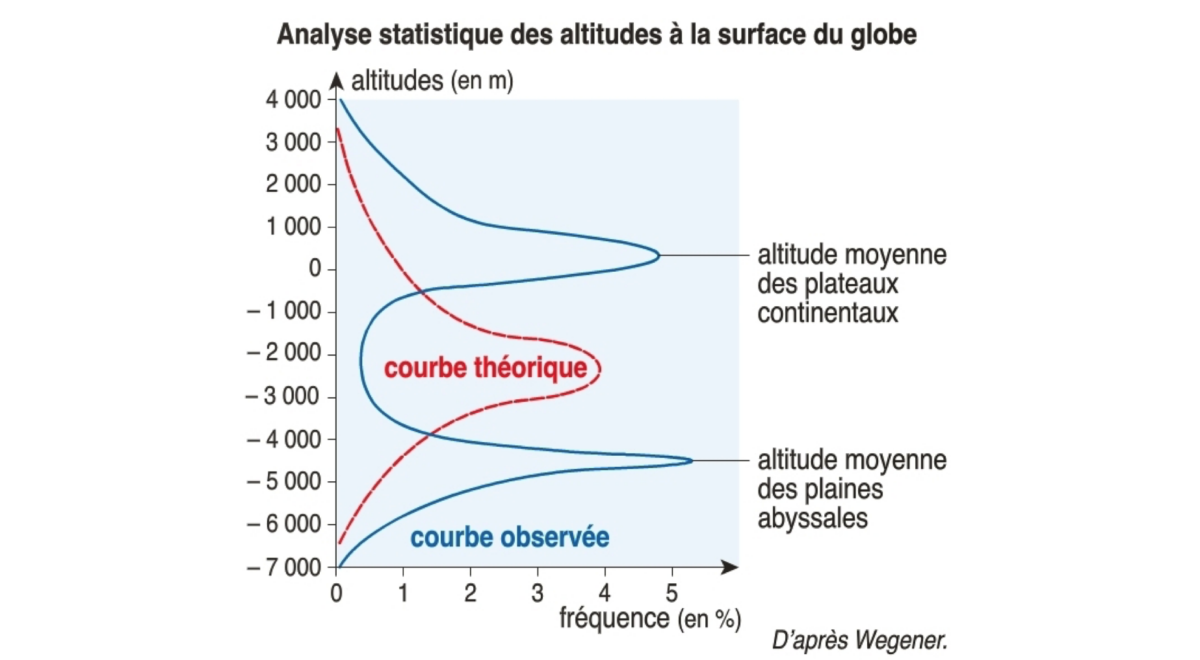

A) La distribution bimodale des altitudes

La distribution des altitudes en fonction de leur fréquence à la surface de la Terre est bimodale, avec 2 pics correspondant aux continents (moyenne +300m) et au fond des océans (moyenne -4500m).

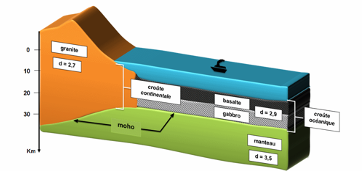

Cela reflète un contraste géologique: on peut supposer que les matériaux constituant les continents sont moins denses que ceux des fonds océaniques, et donc de nature différentes. Cette hypothèse est confirmée par les observations de terrain qui montrent qu’ils sont majoritairement constitués de :

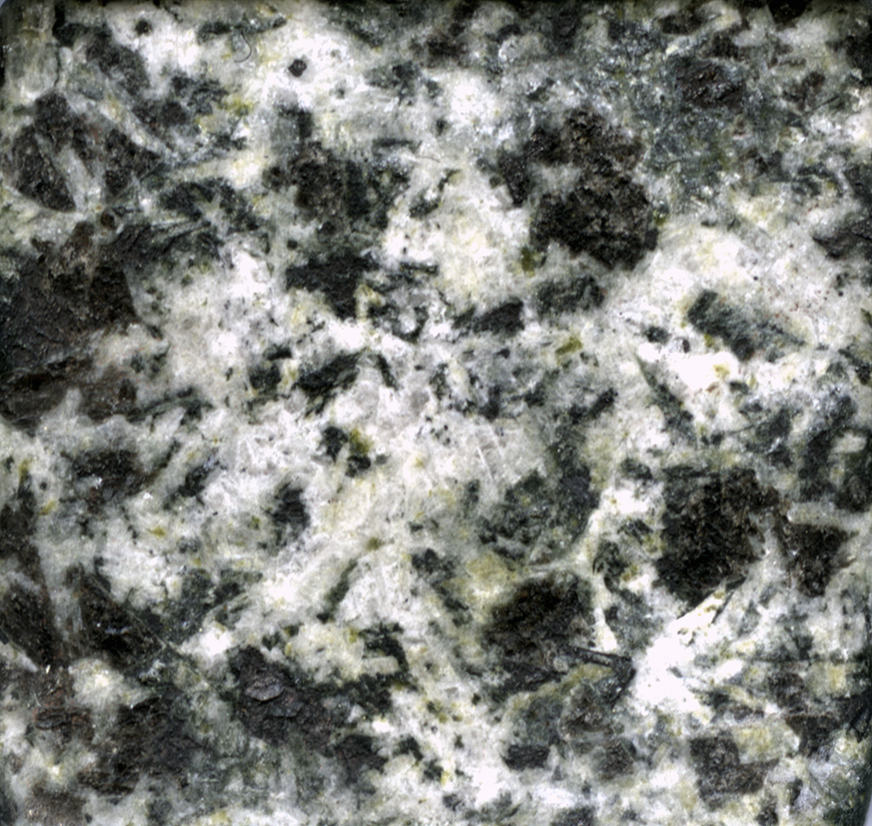

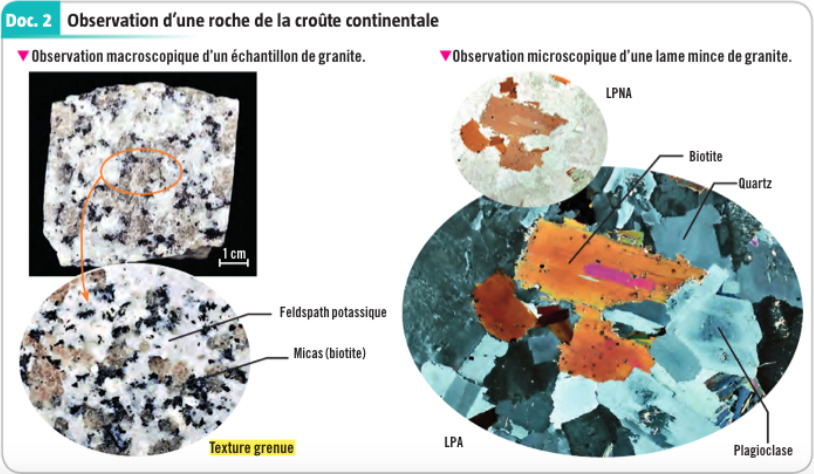

- granites et roches associées, d’une densité moyenne de 2,7 pour les continents ;

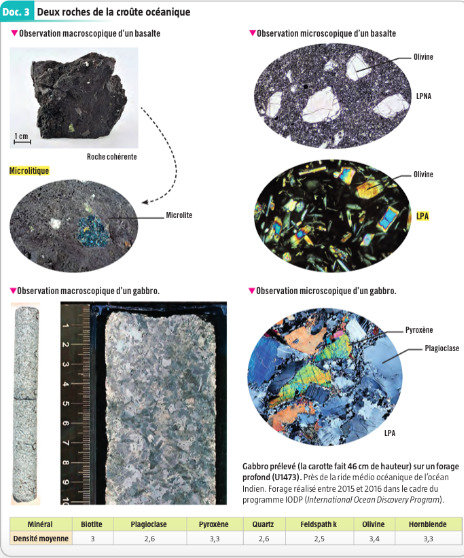

- basaltes, gabbros, péridotite et roches associées, d’une densité moyenne de 3 pour les fonds océaniques.

La différence d’altitude des continents et des fonds océaniques provient donc de la différence de densité des roches qui les composent.

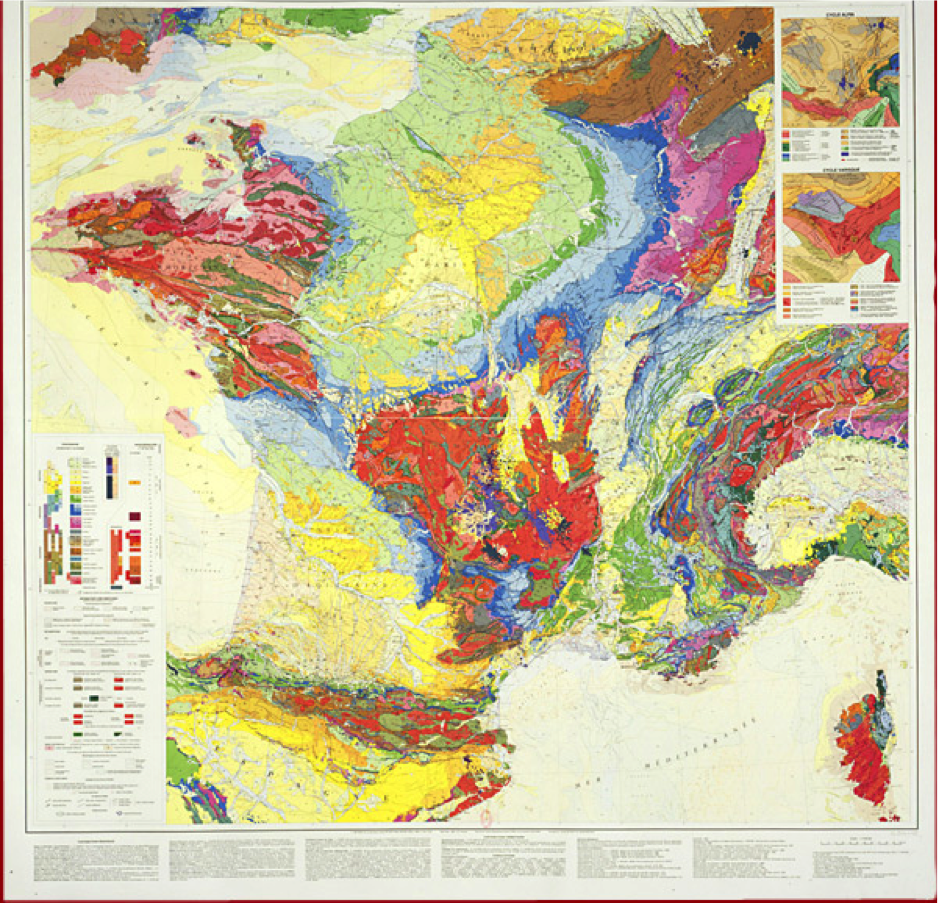

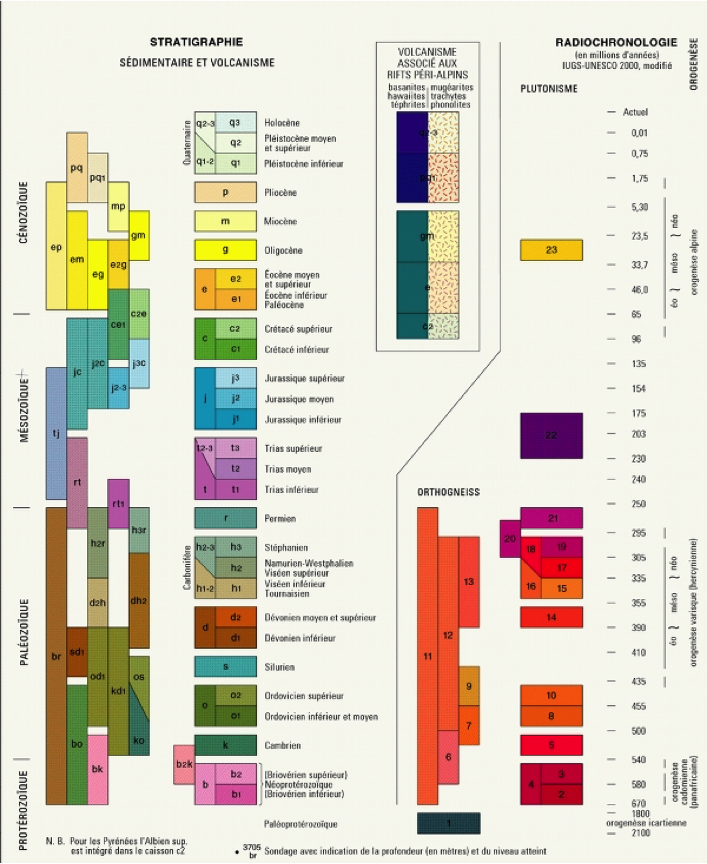

B) La croute continentale

La croute continentale est la partie superficielle de la Terre. Elle est constituée de différentes roches en surface, visibles à l’affleurement :

- Des roches sédimentaires, constituées de sédiments (= petites particules fines issues de l’érosion) : calcaire, grès,…

- Des roches magmatiques, issues de la cristallisation d’un magma(= liquide issu de la fusion partielle d’une roche) :

- volcaniques, avec une structure microlithique(= pas de minéraux visibles à l’œil nu) :basalte, trachyte,…

- ou plutoniques, avec une structure grenue(= nombreux minéraux visibles à l’œil nu) :granites (minéraux principaux : quartz, feldspath),…

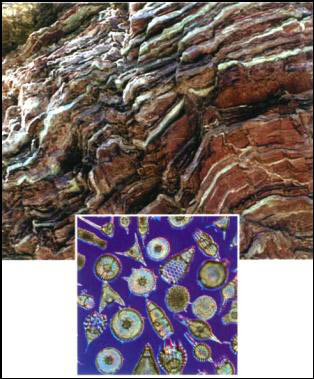

- Des roches métamorphiques, présentant une déformationsous forme de lits de minéraux (foliation) qui forment parfois des feuillets (schistosité) ; elles sont issues de la transformation d’une autre roche sous l’effet de la pression et de la température : gneiss, schiste,…

Les chaines de montagnes anciennes (ex : Massif Central) ont connu une forte érosion, ce qui a mis a nu les roches profondes, qui sont principalement des granites.

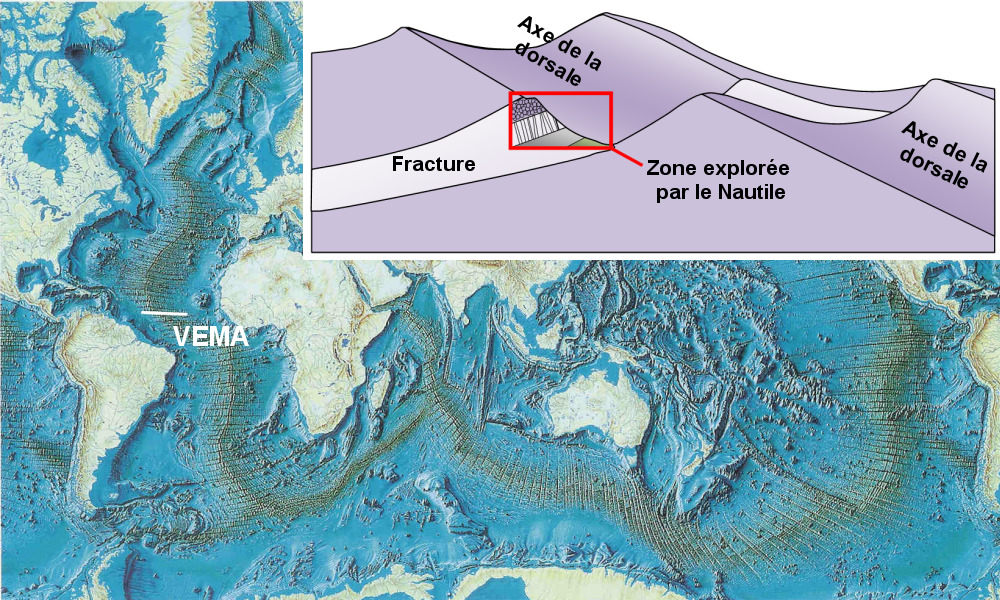

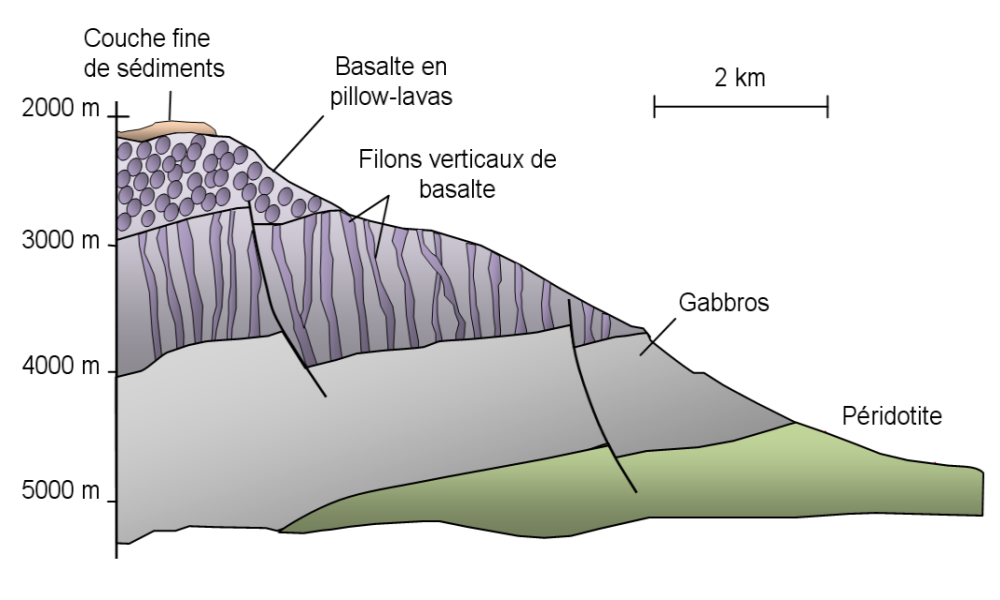

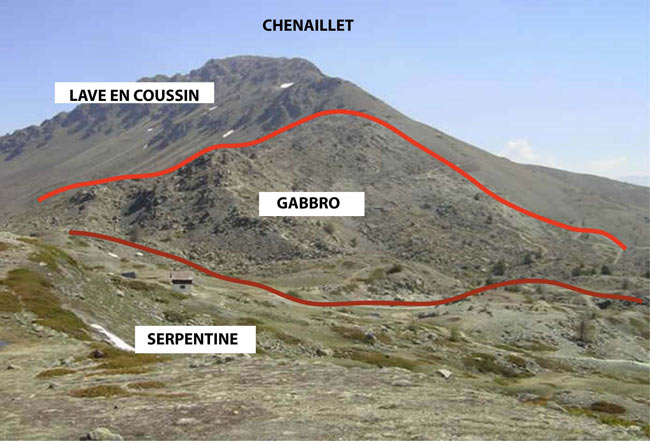

C) La croute océanique

La croute océanique est connue grâce aux forages, et aux roches des ophiolites (= fragment de lithosphère* océanique émergé). Elle est constituée d’une succession de roches, de la surface vers la profondeur :

- Des roches sédimentaires : argiles, radiolarites,…

- Des roches magmatiques (minéraux principaux : feldspath plagioclase, pyroxène) :

- volcaniques : basalte en coussin = pillow-lavas ;

- plutoniques : gabbros.

voir manuel doc p.128-129 pour les images légendées (ci-dessous).

II. Sismologie et structure profonde de la Terre (TP2)

A) Séismes et sismologie

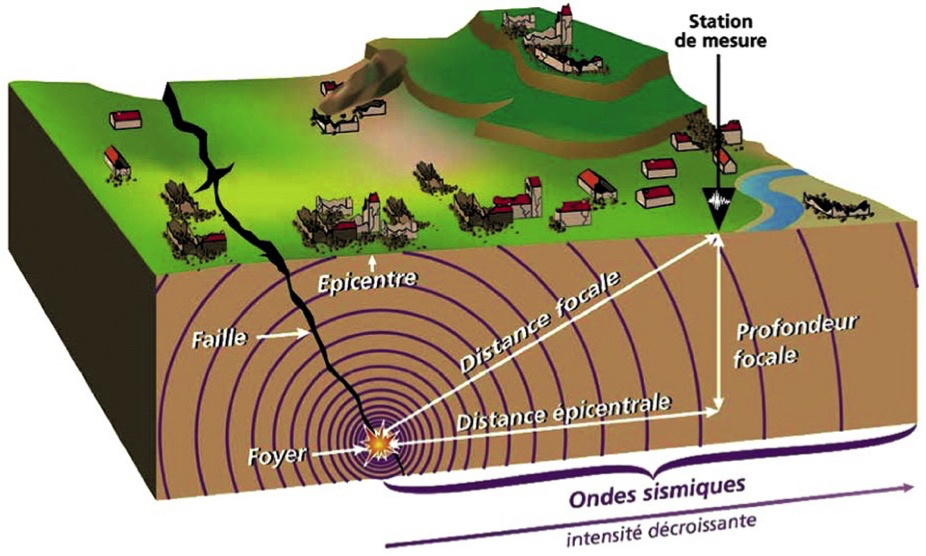

Dans un lieu sismique, des contraintes (= ensemble des forces appliquées sur un objet)sur les roches constituant le sous-sol accumulent de l’énergie au cours du temps. Lorsque les contraintes dépassent le point de rupture de la roche, celle-ci se rompt en profondeur au niveau du foyer ou hypocentre (= origine du séisme : lieu de rupture de la roche en profondeur d’où part la première vibration sismique), ce qui libère l’énergie accumulée ; cette énergie provoque des vibrations ou ondes sismiques qui se propagent dans la roche dans toutes les directions à partir du foyer. Le point en surface à la verticale du foyer est nommé épicentre. La rupture des roches au niveau du foyer est à l’origine d’une faille.

L’origine d’un séisme

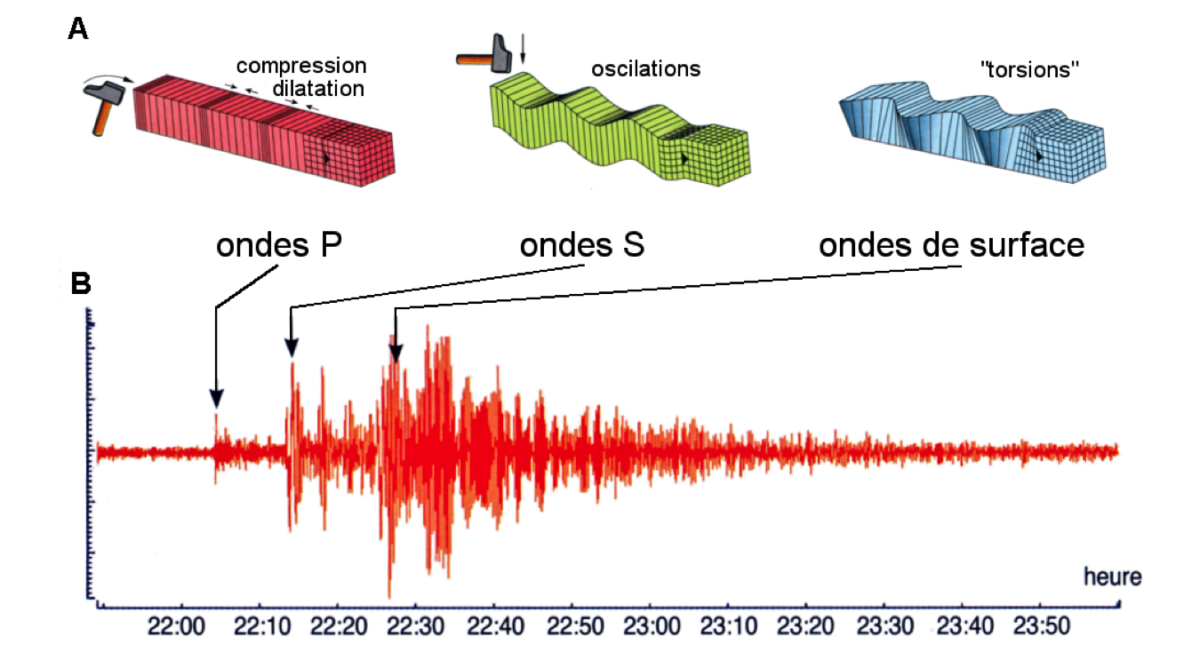

Les ondes sismiques sont enregistrées par des sismographes puis des sismomètres dans des stations sismiques. Ceux-ci enregistrent les vibrations du sol et tracent des sismogrammes sur lesquels on distingue :

- le bruit de fond sismique qui agite le sol en permanence, même en l’absence de séisme. Ce sont les vibrations produites par l’activité terrestre, comme le vent agitant les arbres, ou l’activité humaine (machines agricoles ou industrielles).

- les différentes ondes sismiques, reconnaissables notamment par leur ordre d’arrivée sur un sismogramme :

- des ondes de volume, qui se propagent en profondeur dans le globe et permettent d’en connaître la structure interne:

- les ondes P (P = premières) sont les plus rapides, et arrivent donc en premier. Ce sont des ondes de compression;

- les ondes S (S = secondes) sont plus lentes que les ondes P, et arrivent en second ; ce sont des ondes de cisaillement;

- des ondes de volume, qui se propagent en profondeur dans le globe et permettent d’en connaître la structure interne:

- des ondes de surface, plus lentes, mais dévastatrices, non étudiées ici :

- ondes L = ondes de Lowe,

- ondes R = ondes de Rayleigh.

Les ondes enregistrées sur un simogramme

B) Les différentes couches du globe et le trajet des ondes sismiques

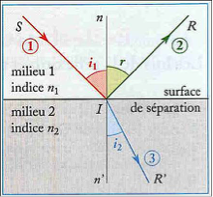

Lorsqu’un séisme se produit, les ondes sismiques se propagent dans les roches dans toutes les directions. Lorsqu’elles rencontrent une discontinuité séparant 2 milieux d’indices différents (par exemple 2 roches différentes), elles suivent les lois de Snell-Descartes : selon leur angle d’incidence, elles sont réfléchies (= renvoyées vers la surface) et/ou réfractées (= déviées en profondeur).

Les lois de Snell-Descartes

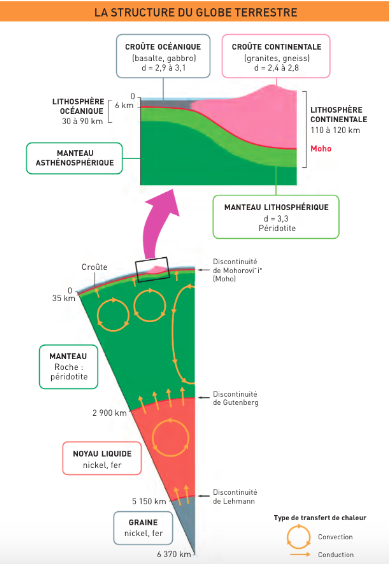

L’étude de leur trajet a ainsi permis de révéler 3 discontinuités majeures dans le globe terrestre, délimitant 4 enveloppes ou couches concentriques de composition différentes :

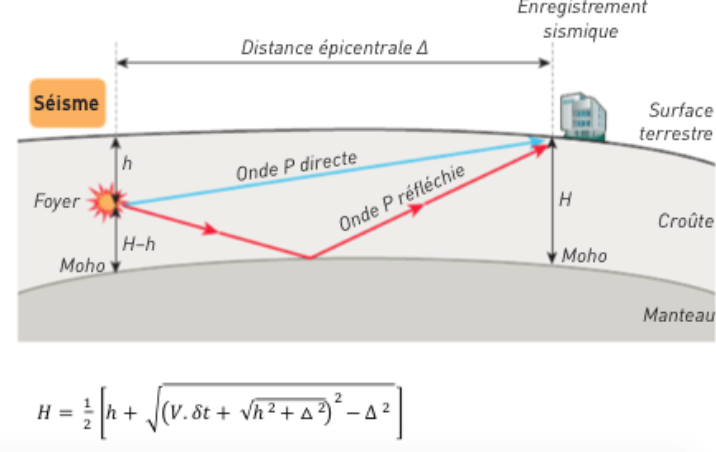

- La discontinuité de Mohorovičić, ou Moho, sépare la croute du manteau. Elle est en moyenne à 10km de profondeur sous les océans, et à 30 km sous les continents jusqu’à 130km sous les chaines de montagne. Elle a été mise en évidence par l’arrivée d’ondes réfléchies PMP sur le Moho au niveau des stations sismiques éloignées de l’épicentre d’un séisme.

La rélexion des ondes P sur la discontinuité de Mohorovicic (Source: 1e SVT Magnard 2020 p131)

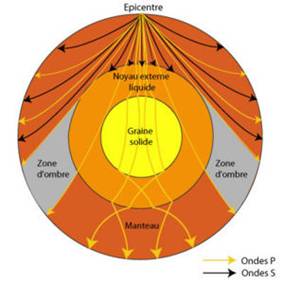

- La discontinuité de Gutenberg sépare le manteau du noyau externe à 2900km de profondeur. Elle a été mise en évidence par une zone d’ombre des ondes P : les stations sismiques situées dans certaines parties du globe n’enregistrent aucune onde P car elles sont situées dans la zone entre la réflexion et la réfraction des ondes sur cette discontinuité.

- La discontinuité de Lehmann sépare le noyau externe du noyau interne à 5100km de profondeur. Elle a été mise en évidence par la présence d’une zone d’ombre des ondes S.

Les zones d’ombres mettant en évidence les discontinuités de Lehmann et de Gutenberg

Les ondes P se propagent en milieux solides et liquides, contrairement aux ondes S qui ne se propagent qu’en milieux solides. Les ondes S disparaissent à la sortie du noyau externe, ce qui montre que le noyau externe est liquide, et que tout le reste de la Terre est solide (sauf production très locale de magma).

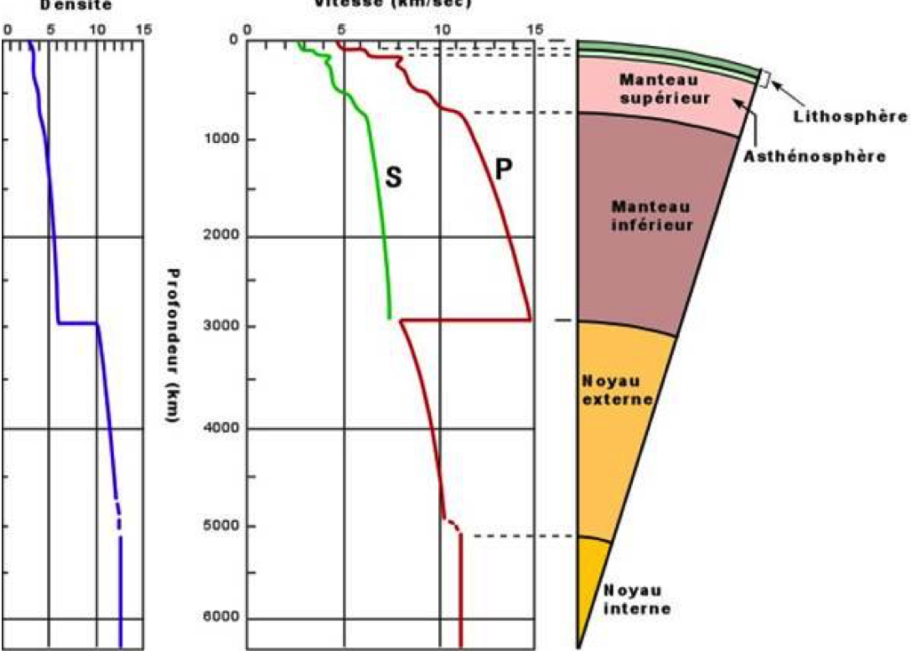

C) La nature des roches et la vitesse des ondes

La vitesse des ondes sismiques P et S varie brusquement de part et d’autre d’une discontinuité car elle dépend de la nature des matériaux traversés. La comparer avec la vitesse des ondes mesurée en laboratoire dans différentes roches permet donc de déterminer la nature des roches de chaque enveloppe :

- La croute continentale est principalement constituée de granites et la croute océanique de basaltes et gabbro

- Le manteau est constitué de péridotite

- Le noyau est constitué d’un alliage de nickel et de fer

D) Le comportement des roches et la vitesse des ondes

Dans une même couche, une diminution progressive de la vitesse des ondes sismiques indique une diminution de la densité d’une même roche. Cette densité augmente avec la pression mais diminue avec la température et donc la profondeur. On peut ainsi connaître le comportement des roches, c’est-à-dire savoir si elles sont rigides et cassantes car denses, ou ductiles (= déformable sans retour à l’état initial quand les contraintes cessent) car moins denses.

- Les croutes et le manteau supérieur sont constitués de roches rigides et cassantes: ils forment la lithosphère continentaleentre 0 et 80km et la lithosphère océanique entre 0 et 120km.

- La ZMV ou LVZ (= zone de moindre vitesse, ouLow Velocity Zone)située entre 100 et 200km de profondeur correspond à un ralentissement ondes sismiques S. En effet, à ces profondeurs, les conditions de pression et température supérieure à 1300°C sont proches de la fusion partielle de la péridotite mantellique (de l’ordre de 1%), ce qui la rendrait ductile. Le toit de l’asthénosphère est donc généralement associé à l’isotherme 1300°C.

En-dessous de la LVZ, la péridotite est plus déformable et ductile car plus chaude : la LVZ marque le début de l’asthénosphère du manteau supérieur jusqu’à 670km.

Le modèle résultant de l’ensemble de ces données a été nommé PREM (Preliminary Reference Earth Model).

Le modèle PREM

III. La Terre, une machine thermique

A) Le géotherme

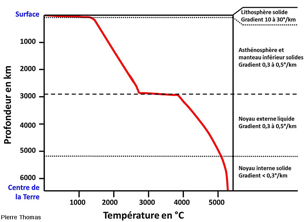

La température interne de la Terre croît avec la profondeur : on nomme gradient géothermique ou géotherme la courbe d’évolution de la température avec la profondeur.

Le géotherme présente des différences suivant les enveloppes internes de la Terre, qui sont liées aux modes de transfert thermique :

- la conduction : c’est un transfert de chaleur sans mouvement de matière. Il est peu efficace, ce qui explique le géotherme fort de la lithosphère solide.

- et la convection : c’est un transfert de chaleur accompagné d’un mouvement de matière : le matériel chaud et peu dense monte au-dessus du matériel froid dense. C’est un transfert thermique plus efficace qui homogénéise la température d’un milieu. C’est le mode de transfert thermique dans le manteau non lithosphérique déformable et le noyau externe, dans lesquels les mouvements de matière homogénéisent la température entre le haut et le bas. Ceci explique le géotherme faible de l’asthénosphère, du manteau inférieur et du noyau externe. L’étude du géotherme permet donc de supposer des mouvements de convection dans le manteau.

B) Anomalies de vitesses et hétérogénéités thermiques

La propagation des ondes sismiques dans la Terre révèle des anomalies de vitesse par rapport au modèle PREM. Elles sont étudiées par la tomographie sismique. On sait que la vitesse d’une onde augmente avec la densité du matériau qu’elle traverse, et donc diminue avec la température. Les anomalies de vitesse sismiques sont interprétées comme des hétérogénéités thermiques au sein du manteau : les anomalies positives, avec des vitesses plus rapides, indiquent du matériel plus froid que son environnement, alors que les anomalies négatives sont interprétées comme du matériel plus chaud.

Lien vers le logiciel en ligne de tomographie: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

Conclusion

Des observations directes ont permis de connaître la composition des continents et des fonds océaniques, qui présentent un contraste géologique, avec des croutes océaniques et continentales différentes. La sismologie a permis de connaître les différentes couches de la Terre, avec un manteau péridotitique sous les croutes, et un noyau composé d’un alliage métallique NiFe. Les différences de comportement et donc de transfert thermique dans le manteau ont conduit à distinguer la lithosphère rigide qui dissipe la chaleur par diffusion, et l’asthénosphère ductile qui dissipe la chaleur par convection. Cette convection est liée aux mouvements des plaques.