Introduction

Les roches enregistrent des événements géologiques qui ont permis de reconstituer l’histoire de la Terre jusqu’à sa formation il y a 4,56Ga. Pour cela, différentes techniques de chronologie ou de datation ont été mises en œuvre pour obtenir des âges, selon 2 modalités :

– la chronologie relative reconstitue l’ordre des événements géologiques qui se sont produits les uns par rapport aux autres, sans connaître précisément la date à laquelle ils se sont produits. (ex : les couches sédimentaires en profondeur sont plus âgées que les couches sédimentaires en surface)

– la chronologie absolue permet de dater précisément un événement géologique (ex : âge de la Terre = 4,56Ga)

On cherche à savoir comment ces techniques permettent de dater des événements en géologie. Nous nous intéresserons d’abord à la datation relative, puis à la datation absolue.

I. La chronologie relative

La chronologie relative permet depuis le XVIIIe siècle de dater les évènements relativement les uns par rapport aux autres.

TP1B1+1B2

A. Géométrie

La chronologie relative permet de dater des structures géologiques les unes par rapport aux autres à différentes échelles (affleurement, roche, minéral). Elle ne permet pas de donner un âge absolu. Elle utilise pour cela plusieurs principes :

- Le principe de continuité : Une couche a le même âge sur toute son étendue. En différents points d’une région, une couche limitée par les mêmes strates au-dessus et au-dessous est de même âge en tous ses points. Ceci est vrai même si la nature de la roche sédimentaire varie à l’intérieur de la couche. En effet, à une période donnée, les conditions de sédimentation peuvent être différentes d’un endroit à l’autre (profondeur, climat…).

- Le principe de superposition : il concerne les structures géologiques qui se sont formées par dépôts successifs : roches sédimentaires, empilements de coulées volcaniques. Dans une telle série, une couche est plus récente que celle qu’elle recouvre. Cette règle ne s’applique que si les terrains sont peu ou pas déformés. Sinon, les principes suivants s’appliquent :

- Le principe de recoupement : lorsque 2 structures se recoupent, la plus récente recoupe la plus ancienne :

- Lorsqu’une formation géologique est recoupée par des filons volcaniques ou par un massif intrusif de granite, les filons ou le massif sont plus récents que la formation géologique autour (=encaissant).

- Pour les déformations ductiles (plis) ou cassantes (failles), les évènements tectoniques ayant donné naissance au pli ou à la faille sont plus récents que la formation la plus jeune affectée par la déformation.

- On parle de discordance lorsqu’une série sédimentaire repose sur un ensemble de couches plissées plus anciennes et érodées. Cela indique une interruption de la sédimentation et une érosion, parfois accompagné d’un événement tectonique qui déforme les roches. L’événement responsable de la discordance est plus récent que la dernière couche au-dessous, et plus ancien que la 1ère couche au-dessus de la discordance.

- Le principe d’inclusion : toute inclusion est plus ancienne que la structure qui l’entoure. A l’échelle du minéral, un minéral qui est inclus dans un autre lui est antérieur. De même, une roche incluse dans une autre lui est antérieure (ex : enclave de péridotite dans du basalte).

© http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s4/datations.relatives.html

B. Fossiles

Les fossiles sont des restes ou des traces d’organismes conservés dans une roche sédimentaire. Certains fossiles sont particulièrement utiles pour dater la roche qui les contient : ce sont les fossiles stratigraphiques, qui doivent répondre à 3 critères :

- Ils sont présents sur un faible intervalle de temps car ils ont évolué rapidement, ce qui permet d’obtenir un âge précis ;

- Ils sont présents sur une grande surface du globe (extension géographique), ce qui permet de dater des roches dans des régions géographiquement éloignées, par corrélations temporelles entre les formations géologiques. En effet, selon le principe d’identité paléontologique, deux couches sédimentaires éloignées l’une de l’autre contenant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge.

- Ils sont abondants.

Les fossiles stratigraphiques permettent donc de dater précisément des roches fossilifères quelle que soit leur origine. Souvent, une association de fossiles stratigraphiques permet d’avoir un âge plus précis.

C. Échelle stratigraphique

Les fossiles stratigraphiques ne donnent pas d’âge absolu de façon directe. Cependant, la datation des roches qui les contiennent par la chronologie relative dans un premier temps, puis par la chronologie absolue (cf II) a permis de dater relativement la période d’existence de ces fossiles stratigraphiques, et ainsi d’avoir un intervalle de temps pendant lequel ces roches qui les contiennent se sont formées. Les corrélations temporelles de fossiles stratigraphiques entre des régions géographiquement éloignées, couplées à la datation relative des roches par les principes de superposition, de recoupement et d’inclusion, ont permis de construire une échelle stratigraphique, c’est-à-dire une échelle de temps des événements géologiques mondiaux en fonction des fossiles stratigraphiques. Cette échelle stratigraphique est découpée en ères, elles-mêmes découpées en périodes composées de différents étages, qui ont pu être datées ensuite précisément par chronologie absolue. Les ères correspondent à des intervalles de temps de plusieurs dizaines de millions d’années (ex : paléozoïque = ère I, mésozoïque = ère II, Cénozoïque = ère III), séparées entre elles par des événements géologiques majeurs (ex : orogenèse, érosion d’une chaine de montage, position des continents) se traduisant par une modification rapide des conditions de vie et des êtres vivants correspondant à des crises biologiques. Les périodes correspondent à des intervalles de temps pendant lesquelles se sont formées de grands affleurements géologiques (ex : le Crétacé, le Carbonifère) ; ils durent quelques Ma. Les étages sont des intervalles de temps de quelques 100 000 ans (ex : IV) à quelques Ma (ex : Stéphanien), caractérisés par la présence d’une association spécifique d’espèces fossiles.

Rq : il existe une subdivision supérieure à l’ère : l’éon (ex : phanérozoïque, protérozoïque, archéen, Hadéen).

Cependant, la datation par la chronologie relative ne permet pas d’obtenir de date. Seule la chronologie absolue a permis de dater la période d’existence des fossiles stratigraphiques, et ainsi d’avoir un intervalle de temps pendant lequel ces roches qui les contiennent se sont formées. L’échelle stratigraphique présente maintenant les âges obtenus par chronologie absolue. La datation relative ne permet cependant pas de donner d’âge aux roches, au contraire de la chronologie absolue.

Jeu sérieux: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/defi-lyell/

II. La chronologie absolue

Ce n’est que depuis le début du XXème siècle que les géologues peuvent dater les roches de façon absolue, c’est-à-dire donner un âge chiffré, grâce à la radioactivité.

TP1B3

A. La géochronologie

La chronologie absolue repose sur la décroissance radioactive de certains éléments chimiques par désintégration radioactive. En effet, une roche incorpore des éléments radioactifs lors de sa formation. La mesure des éléments pères radioactifs et des éléments fils radiogéniques permet de dater la formation ou la perturbation du système fermé (pas d’échange avec l’extérieur) que constitue la roche.

Les isotopes sont des éléments chimiques de même n° atomique (Z). Ils ont le même nom et la même position dans la classification de Mendeleïev car ils ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent par leur masse atomique (A) car ils ont plus de neutrons.

Ex : 126C et 146C sont 2 isotopes ; 23892U et 23592U sont 2 isotopes.

Certains isotopes sont stables, d’autres non. Les isotopes radioactifs ont un noyau instable qui se désintègre au cours du temps. Ainsi, un élément-père radioactif est instable et se désintègre au cours du temps en donnant naissance à un élément-fils radiogénique (= issu de la désintégration radioactive de l’élément-père).

Ex : 87Rb désintégration radioactive 87Sr avec 87Rb l’élément-père radioactif instable et 87Sr l’élément fils radiogénique stable.

La désintégration d’un élément radioactif se fait selon une horloge mathématique immuable : quelle que soit la quantité d’élément-père présente au départ, il faut toujours le même temps pour que cette quantité soit réduite de moitié par désintégration. Cette durée qui est caractéristique de chaque élément chimique est appelée la demi-vie ou la période, symbolisée par T, liée à la constante radioactive λ. On cherche à calculer depuis quand la désintégration radioactive se déroule, à partir des quantités d’élément-père et d’élément-fils dans un système fermé ne réalisant pas d’échange avec l’extérieur.

Soient : – Pt la quantité d’éléments-pères radioactifs contenus dans un système au temps t, mesurable.

– Ft la quantité d’élément-fils contenue dans ce système au temps t issu de la désintégration des éléments-pères dans la roche.

– P0 la quantité d’éléments-pères radioactifs contenue dans une roche au temps 0, correspondant au moment de la fermeture du système (cf IIB). Cette quantité ne peut être mesurée mais peut être calculée par P0 = Ft + Nt

La quantité d’éléments-pères Pt à un instant t évolue dans un système fermé selon l’équation : Pt = P0 . e-λt (1)

Sachant que , , l’équation (1) peut s’exprimer uniquement en fonction de Pt et de Ft en remplaçant P0 :

Au bout d’une demi-vie, c’est à dire à t = T, on a :

Au bout d’un temps t, pour trouver l’équation permettant de trouver l’âge t d’une roche en fonction de Pt et Ft on a :

Pt = (Pt + Ft). e-λt = Pt . e-λt + Ft . e-λt <=> Pt – Pt . e-λt = Ft . e-λt <=> Ft . e-λt = Pt (1 – e-λt) <=> Ft = Pt (1 – e-λt)/. e-λt

Ft = Pt (eλt – 1) (2)

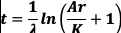

Ft = Pt (eλt – 1) <=> Ft / Pt + 1 = eλt <=> ln (Ft / Pt + 1) = λt <=> (3)

Les couples isotopes pères radioactifs /isotopes fils radiogéniques sont donc des chronomètres qui permettent de connaître l’âge d’un système en mesurant l’élément père radioactif et l’élément fils radiogénique.

B. Âge du système

Lors de sa formation, une roche incorpore des éléments-pères radioactifs dans ses minéraux, et éventuellement des éléments-fils. La nature des éléments incorporés dépend de la composition des minéraux. Cependant, toutes les roches ne peuvent pas être datées par les méthodes de la datation absolue : elles doivent constituer un système fermé, c’est-à-dire un système où aucun échange de constituant n’a lieu avec le milieu extérieur. Dans les roches magmatiques et métamorphiques, la fermeture du système correspond à la cristallisation des minéraux : les isotopes radioactifs sont alors piégés dans les minéraux et ne peuvent en sortir, sauf si une perturbation thermique fait fondre les minéraux dans une roche métamorphique par exemple. A partir de la fermeture du système, la désintégration commence. Si les minéraux n’ont pas cristallisé à la même température et donc au même moment, l’âge obtenu sera différent entre les minéraux d’une même roche. La mesure des éléments pères radioactifs et des éléments fils radiogéniques permet de calculer l’âge t de la fermeture du système, qui correspond donc au moment où le cristal solide a incorporé l’élément-père lors de sa formation ou d’une perturbation, par cristallisation d’un magma liquide par exemple. L’âge obtenu sera celui de l’objet étudié : la roche lorsque les valeurs sont cohérentes entre les différents échantillons, ou le minéral si celui-ci a un âge différent de la roche. Par contre, les roches sédimentaires ne sont jamais des systèmes fermés : elles ne peuvent donc être datées par ces méthodes.

Les couples isotopes pères radioactifs /isotopes fils radiogéniques contenus dans les roches sont donc des géochronomètresqui permettent de connaître l’âge d’une roche magmatique ou métamorphique de façon absolue.

C. Choix du géochronomètre

Différents géochronomètres sont utilisés en géologie, selon la période de l’élément-père. Le choix du géochronomètre dépend de la composition de la roche et de l’âge de l’échantillon à dater qui peut être estimé par datation relative : les géochronomètres à période T longue sont utilisés pour dater les roches anciennes, ceux à période courte pour les roches récentes.

a. Le chronomètre K/Ar pour les roches volcaniques âgées (Activité 2)

40K radioactif Désintégration radioactive -> 40Ar stable

Le chronomètre Potassium-Argon est utilisé pour dater des roches volcaniques. L’argon est un gaz, donc il s’échappe facilement d’une lave en fusion arrivant en surface. Les roches volcaniques ne contiennent donc pas d’argon, ce qui permet de mesurer directement la quantité d’éléments-fils radiogénique provenant uniquement de la désintégration du 40K radioactif (pas de contamination). La particularité de ce couple est donc que la quantité d’élément-fils (ici l’argon) à la fermeture du système (à t=0) est nulle. Donc, d’après l’équation (3), on a :

Rq : 40K radioactif Désintégration radioactive 40Ca stable, avec une l différente de celle de l’argon. On peut donc trouver une équation plus complexe faisant intervenir une moyenne des lambdas :

Limite de cette méthode : l’argon est en quantité non négligeable dans l’atmosphère et les fluides circulants. L’échantillon daté peut donc être contaminé après sa formation, ce qui conduit à des dates erronées pour les âges récents. Cette contamination par l’argon de l’atmosphère rend difficile la détection de l’argon issu de la désintégration du potassium, avant que la roche ait atteint un certain âge. A partir d’un certain âge, la quantité d’argon issue de la contamination est négligeable par rapport à la quantité d’argon issue de la désintégration radioactive. Ce couple est donc utilisé pour dater des roches volcaniques âgées.

b. La méthode Rubidium-Strontium (Activité 3)

87Rb radioactif Désintégration radioactive -> 87Sr stable

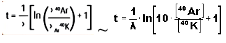

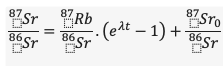

Le couple Rb/Sr est un peu plus complexe, car la roche à sa formation incorpore à la fois du Rb (élément père radioactif P0) et du Sr (élément fils). Donc la quantité de 87Srm mesurée provient à la fois de la désintégration radioactive 87Srt du 87Rb au bout d’un instant t, et du 87Sr0 incorporé initialement : 87Srm = 87Srt + 87Sr0. L’équation (2) Ft = Pt (eλt – 1) devient alors :

87Srt = 87Rb . (e-λt – 1) 87Srt – 87Sr0 = 87Rb . (e–λt – 1) <=> 87Srm = 87Rb . e–λt + 87Sr0

On ne connaît pas 87Sr0, mais il existe un autre isotope stable du strontium : 86Sr, qui s’incorpore dans la roche en même temps que le 87Sr, selon un rapport 87Sr / 86Sr constant, identique dans tous les échantillons de la roche. Dans chaque échantillon, l’équation précédente devient donc :

Cette équation est sous la forme y = ax + b, avec

donc en déterminant graphiquement le coefficient directeur a = (yB– yA)/ (xB – xA), on peut calculer t :

Or, les minéraux d’une même roche n’incorporent pas le même rapport isotopique de 87Rb/86Sr lors de leur formation. Donc au cours du temps, le rapport 87Sr/86Sr augmentera, alors que le rapport 87Rb/86Sr diminuera, selon une vitesse constante, quel que soit l’échantillon (les minéraux de la roche) puisqu’ils ont été tous formés en même temps. On pourra donc tracer une droite isochrone reliant les mesures effectuées dans les échantillons d’une même roche, et déterminer graphiquement son coefficient directeur, donc son âge. On utilise le couple rubidium-strontium pour des roches magmatiques ou métamorphiques anciennes car sa période est longue.

Isochrone Rb/Sr

c. Le couple Uranium/Plomb (Activité 4)

238U radioactif Désintégration radioactive -> 206Pb stable

235U radioactif Désintégration radioactive -> 207Pb stable

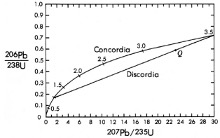

La méthode U/Pb utilise les propriétés radioactives de deux isotopes de l’uranium présents dans des zircons,238 U et 235U, qui se désintègrent en deux isotopes du plomb, respectivement 206Pb et 207Pb. L’évolution des rapports isotopiques 238U/206Pb et 235U /207Pb au cours du temps dans des échantillons non perturbés depuis leur formation sont représentées par la courbe nommée Concordia. Une coordonnée (x,y) située sur la courbe Concordia permet de déterminer graphiquement un âge.

Si une roche n’a jamais été perturbée, alors tous ses échantillons analysés se situent au même endroit sur la courbe Concordia. Lorsque les mesures isotopiques U/Pb s’alignent sur une droite nommée Discordia sous la Concordia, la courbe discordia recoupe la courbe concordia en 2 points nommés intercepts. Cela signifie que certains zircons dans lesquels ont été mesurés les rapports 238U/206Pb et 235U /207Pb se sont rouverts c’est-à-dire qu’ils ont subi une modification des conditions auxquelles est soumise la roche. L’intercept supérieur donne l’âge de formation de la roche et l’intercept inférieur donne l’âge de la perturbation.

Courbe Concordia et Discordia U/Pb pour un échantillon formé à 3,5 Ga et perturbé à 1Ga

Conclusion

La chronologie relative permet de dater les roches sédimentaires grâce à la géométrie des affleurements et des fossiles. La chronologie absolue permet de dater une roche métamorphique ou volcanique grâce à des géochronomètres. L’utilisation combinée des deux méthodes de datation a permis de constituer une échelle stratigraphique avec des âges absolus.

Pour aller plus loin: