Introduction

Les principes de datation relative, l’utilisation de l’échelle stratigraphique et l’utilisation de la datation absolue ont permis de reconstituer une histoire du passé géologique de la Terre, commencée après sa formation il y a 4,56 Ga. Ce passé géologique montre des mouvements de divergence et de convergence, ayant abouti dans le passé à la formation d’océans par accrétion océanique au niveau des dorsales (longues chaines de montagnes volcaniques sous-marines) et de chaines de montagnes continentales par subduction ou collision (cf cours 1SVT). On cherche à savoir les grandes étapes de ce passé mouvementé de la Terre. On étudiera la formation des grandes chaines de montagnes continentales et l’ouverture océanique, puis comment elles participent à de grands cycles orogéniques.

I. Les roches de la croute continentale

A. Les âges des roches continentales

Les continents présentent des roches d’âges très variés, de -4,28 Ga à l’actuel (Baie de Lannion 2Ga dans le Massif Armoricain en Bretagne), (rappel : l’âge de la lithosphère océanique ne dépasse pas 200Ma, à cause de la subduction due à sa densité plus élevée). En particulier, les chaines de montagnes sont constituées d’un assemblage de différents types de roches d’âge très différents formant des domaines, mis en contact les uns avec les autres et remaniées à la faveur des mouvements tectoniques.

B. Les orogenèses

On nomme orogenèse la formation d’une chaine de montagne. Les chaines de montagnes forment des ceintures orogéniques (= ensemble de chaines de montagnes provenant d’une même orogenèse ; ex : les Alpes et l’Himalaya forment une ceinture orogénique). On nomme cycle orogénique la période qui correspond à la formation d’une chaine de montagne jusqu’à la suivante, au cours de laquelle un océan peut se former.

En France, les chaines de montagne de basse et moyenne altitude du Massif Central et du Massif Armoricain présentent beaucoup de roches granitiques et métamorphiques. La datation absolue de ces roches a montré qu’elles se sont principalement formées au cours d’une même orogenèse à la fin du Paléozoïque : l’orogenèse varisque = hercynienne. Certaines roches sont plus anciennes, et proviennent des orogenèses précédentes (cadomienne, icartienne). Ces chaines de montagnes sont donc anciennes et se sont érodées depuis leur formation, ce qui a mis à jour les roches du socle (ex : granite, roches métamorphiques) qui se sont formées en profondeur lors de la collision. De même, les Alpes, une chaine de montagnes récente de haute altitude, se sont formées au cours de l’orogenèse alpine au Cénozoïque, mais comportent des roches issues des orogenèses précédentes (ex : le Massif de Belledonne dans les Alpes provient de l’orogenèse hercynienne). La Terre a donc connu plusieurs cycles orogéniques successifs enregistrés par les roches.

Les continents portent donc les reliquats d’anciennes chaines de montagnes, ce qui explique la diversité des âges des roches continentales.

II. La recherche d’océans disparus

A. Les ophiolites

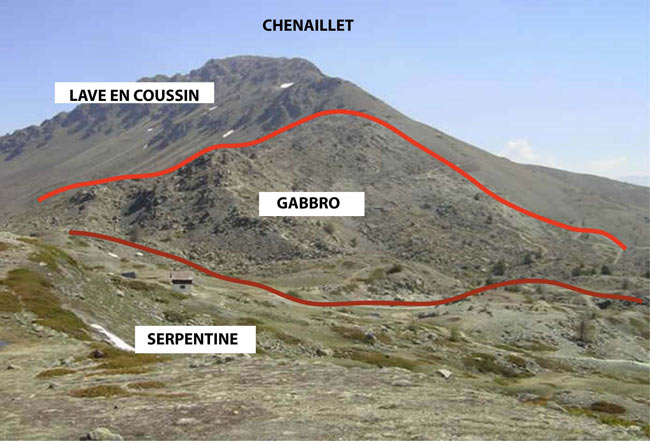

Les chaines de montagnes proviennent pour la plupart d’une convergence avec une subduction, éventuellement suivie d’une collision. Dans les deux cas, un océan était présent entre deux masses continentales. Il doit donc rester des traces de ces océans disparus dans les chaines de montagne. En effet, plusieurs chaines de montagnes présentent un assemblage de roches métamorphisées plus ou moins déformé et complet en raison des mouvements tectoniques : les ophiolites. Typiquement, on retrouve un assemblage de trois types de roches formant un complexe ophiolitique, avec :

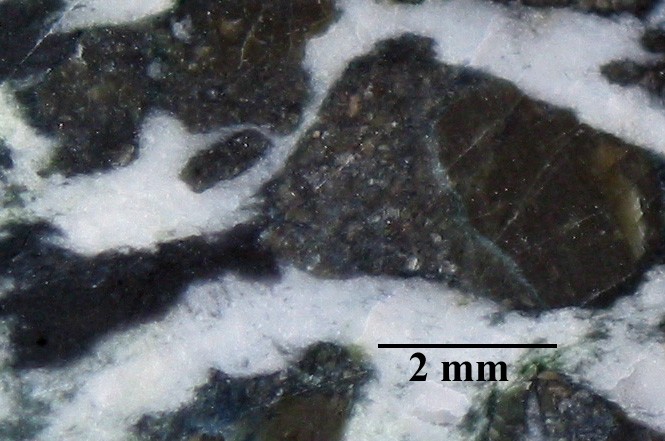

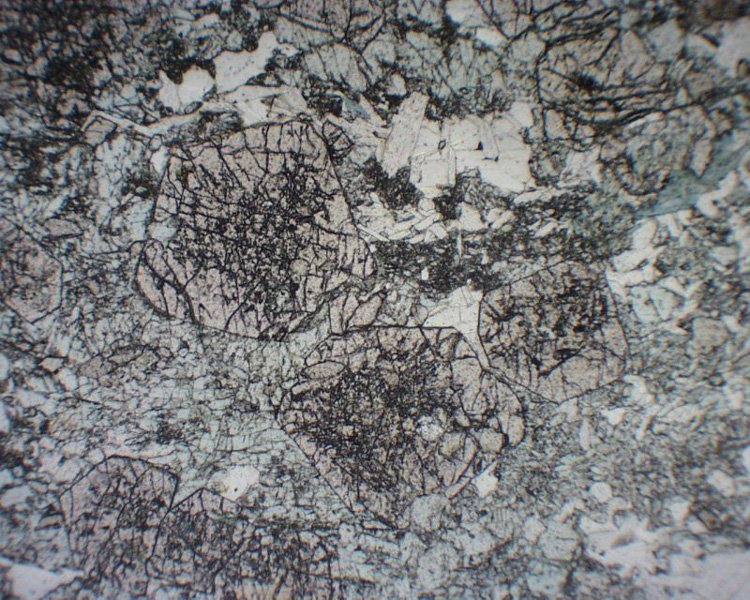

- De la péridotite (serpentinisée par la circulation des fluides)

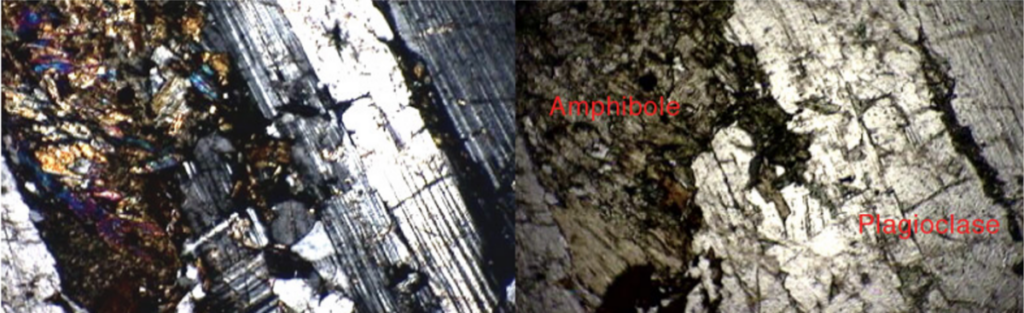

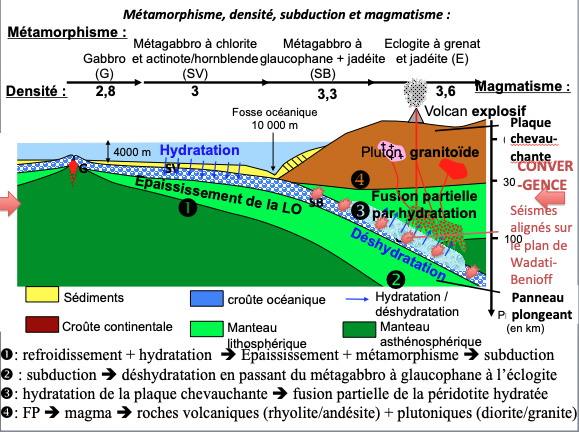

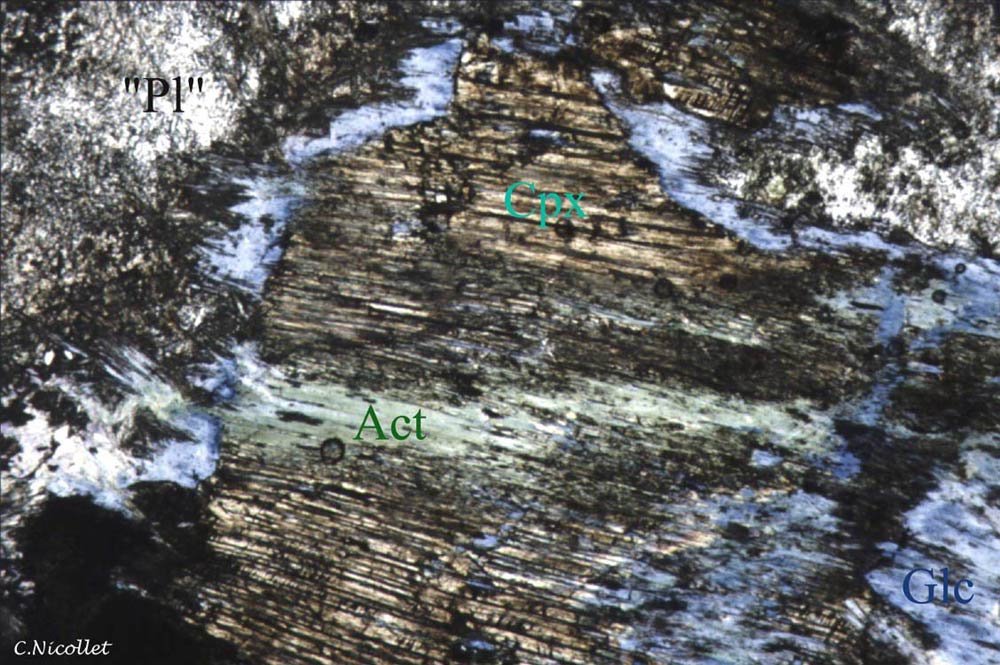

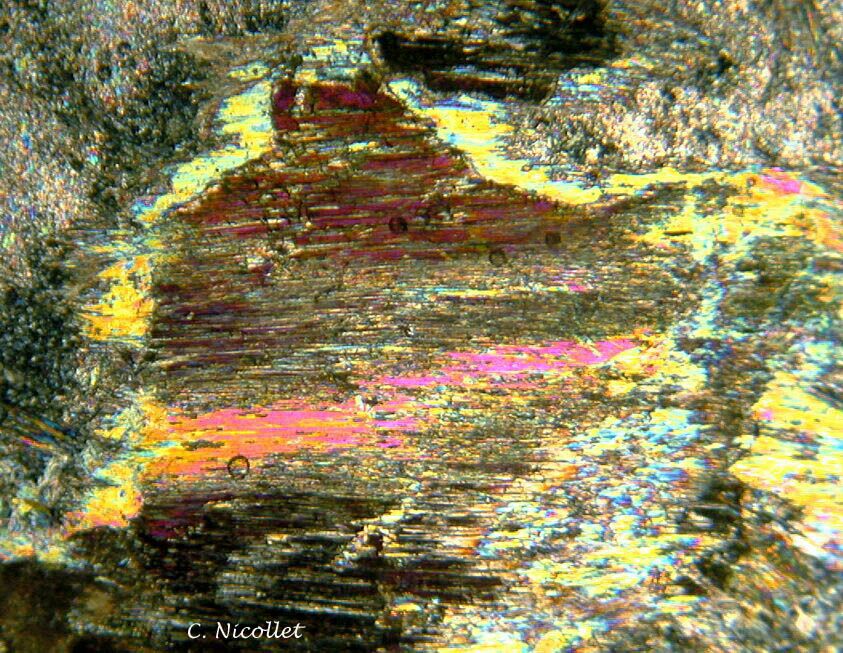

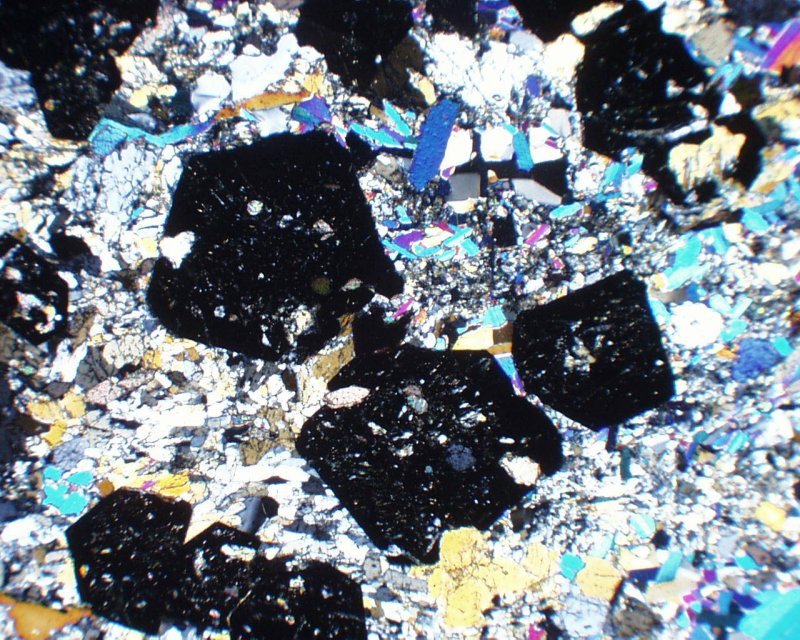

- Des métagabbros : ce sont des gabbros métamorphisés en faciès schiste vert (présence de minéraux hydratés : chlorite, actinote, hornblende) caractéristique d’un métamorphisme hydrothermal de basse température avec l’hydratation de la lithosphère océanique par l’eau de mer, ou schiste bleu et éclogite (présence de minéraux de moyenne température et de moyenne pression : glaucophane, jadéite, grenat) témoignant d’une subduction.

- Des métabasaltes : ce sont des basaltes en coussin métamorphisés au contact de l’eau de mer (variolite).

Ces trois types de roches sont tous issus des roches métamorphisées de la lithosphère océanique : péridotites, gabbros et basaltes en coussins (cf. 1SVT). Les ophiolites sont donc des fragments de lithosphère océanique piégés sur un continent dans une chaine de montagne. On retrouve l’empilement ces 3 types de roches assez reconnaissables dans le massif du Chenaillet dans les Alpes, ou de façon plus déformée dans la série de la Brévenne dans le Massif Central près de Lyon.

Ces complexes ophiolitiques forment ainsi des sutures (suture orogénique = zone qui sépare les 2 plaques continentales qui se sont affrontées) au sein des chaines de montagnes, en marquant la réunion de deux blocs continentaux autrefois séparés par un océan.

B. La mise en place des ophiolites

L’étude du métamorphisme des complexes ophiolitiques montre que la mise en place des ophiolites au sein des chaînes de montagnes résulte de deux phénomènes :

- l’obduction : la subduction est bloquée, la lithosphère océanique passe par-dessus la lithosphère continentale (malgré la différence de densité), en particulier quand la lithosphère océanique n’est pas très âgée (donc moins dense). Les roches du complexe ophiolitique ont alors subi un métamorphisme de basse pression (faciès « schiste vert » dû à l’hydrothermalisme, avec souvent de la hornblende) ;

- ou la subduction, suivie d’une exhumation : la lithosphère océanique, après avoir plongé dans le manteau par subduction, est ramenée à la surface par exhumation. Les roches du complexe ophiolitique ont alors subi un métamorphisme de moyenne à haute pression en raison de leur enfouissement dans le manteau au cours de la subduction (faciès « schiste bleu » caractérisé par du glaucophane, ou « éclogite » avec du grenat et de la jadéite). Certains minéraux témoignent de la remontée rapide de la lithosphère au cours de l’exhumation (ex : la coésite incluse dans du grenat se transforme en quartz, ce qui fracture le grenat dans les ophiolites éclogitiques de Dora Maira dans les Alpes).

Un complexe ophiolitique témoigne ainsi de la fermeture de domaines océaniques par subduction suivie d’une collision des blocs continentaux par convergence de plaques lithosphériques. Elle marque la suture entre deux plaques continentales et témoigne de l’existence d’un domaine océanique qui séparait les deux plaques continentales avant leur collision.

III. Les marques de la fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

A. Les marges passives

Par opposition aux marges actives des zones de subduction, une marge passive est une zone de transition entre un océan et un continent qui ne présente pas ou peu d’activité sismique. Elle peut dans certains cas présenter une activité magmatique. Elle présente différentes marques caractéristiques d’une zone de distension par divergence, avec :

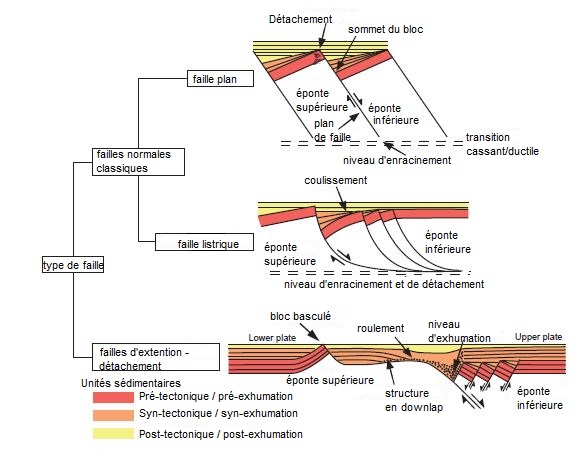

- Des failles normales listriques (courbées en profondeur) qui entaillent la croute continentale et l’amincissent ;

- Des blocs basculés : les blocs séparés par les failles normales, du fait de la dynamique d’extension, ont glissé le long des failles, ce qui les a fait basculer. La sédimentation en biseau (synrift) au-dessus de ces blocs basculés permet de dater la formation de ces blocs basculés.

Formation de blocs basculés (Source: http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/terre/les-lithospheres-oceaniques/de-la-marge-passive-a-laccretion-oceanique)

Le fonctionnement de ces blocs basculés amincit la croute continentale, et le Moho remonte sous les marges passives, pour passer progressivement de l’épaisseur de la croute continentale (30 km) à l’épaisseur de la croute océanique (10 km).

Une marge passive borde donc un océan, et résulte de mouvements de divergence. L’étude des rifts continentaux a permis de comprendre leur origine.

B. Les rifts continentaux

Les rifts continentaux (rift : en anglais, déchirure) sont des fossés d’effondrement continentaux bordés de failles normalesplus ou moins profondes, qui amincissent la croute continentale. Ils présentent une activité sismique caractéristiques d’une extension, et une activité magmatique. Ils correspondent donc à une fragmentation continentale.

C. La naissance d’un océan

La ressemblance entre les rifts continentaux et les marges continentales suggère que les rifts continentaux sont les stades initiaux de la naissance d’un océan. Elle se forme en plusieurs étapes :

- Le rifting : des mouvements de divergence fracturent la croute continentale par des failles normales qui l’amincissent ; les blocs glissent le long des failles, formant un fossé d’effondrement. Un magmatisme de divergence se met parfois en place. Si la distension se poursuit, les failles listriques atteignent le Moho, le manteau est exhumé, la mer envahit le fossé. Cela forme un rift continental (ex : rift des Afars, fossé rhénan, plaine de la Limagne, volcans d’Auvergne ?).

- L’océanisation : la divergence se poursuit. L’asthénosphère remonte, ce qui crée une fusion partielle de la péridotite qui produit du magma, formant les roches de la croute océanique : c’est l’accrétion océanique (= formation d’une nouvelle croute océanique). L’océan est alors bordé par les failles normales listriques de part et d’autre, provenant du stade initial du rift continental, qui forment les marges passives (ex : Mer Rouge). Les marges passives résultent de la fragmentation initiale de la croute par rifting, avant l’accrétion océanique par la jeune dorsale.

Les océans se forment donc dans un contexte de divergence par fragmentation continentale et accrétion océanique.

IV. Les cycles orogéniques

A. La reconstitution des paléogéographies

L’étude des roches continentales, notamment au niveau des chaines de montagnes récentes ou anciennes, montre qu’elles contiennent toutes des traces d’anciens océans (roches sédimentaires en milieu océanique, ophiolites, blocs basculés), et des roches d’orogenèses plus anciennes. Cela a conduit à élaborer un modèle d’évolution de la dynamique continentale. En effet, l’ensemble des données a permis de reconstituer des paléogéographies, au cours desquelles différentes périodes émergent de façon cyclique.

B. La réunion des blocs continentaux

Pendant les périodes de réunion des blocs continentaux, la subduction des océans et la collision orogénique des blocs continentaux grâce à des mouvements de convergence ont rassemblé les blocs continentaux pour former éventuellement un supercontinent et un superocéan (ex : Pangée et Panthalassa au Paléozoïque). Les collisions de blocs continentaux ont formé de grandes ceintures orogéniques, notamment les ceintures hercyniennes (Massif Central, Massif Armoricain, Ardennes), et alpines (Alpes, Himalaya).

C. La fragmentation

Des périodes de fragmentation des blocs continentaux, par la formation de nouveaux océans (ex : Mer Rouge actuelle, océan alpin au Mésozoïque, océan Massif Central au Paléozoïque). Ces océans s’ouvrent par fragmentation continentale grâce aux mouvements de divergence des plaques lithosphériques, à l’origine des rifts continentaux, puis des dorsales et des océans.

Un cycle orogénique correspond donc à une période de réunion puis de fragmentation des continents. Le cycle de Wilson modélise un cycle orogénique en plusieurs étapes (fracturation continentale, océanisation, subduction, collision).

Conclusion

La datation relative et absolue des roches continentales permet de reconstituer l’histoire de la Terre. Elle a montré que la Terre a connu plusieurs cycles orogéniques successifs, au cours desquels les continents se regroupent, formant les chaines de montagnes, puis se séparent, formant de nouveaux océans.

Source: TSVT Belin 2020