Introduction

Lorsqu’un écosystème est perturbé, il peut revenir à son état initial ou à un autre équilibre par résilience. Dans ce contexte, quel est l’impact humain sur les écosystèmes ?

I. L’espèce humaine au sein des écosystèmes

A) Les interactions avec les autres espèces

L’espèce humaine est un élément parmi d’autres de tous les écosystèmes qu’elle a colonisés. Elle y vit en interaction avec d’autres espèces, avec des interactions :

- d’exploitation, (= bénéfiques pour un seul des partenaires de l’interaction), avec :

- des parasites de l’être humain (ex : moustiques, virus,…)

- des espèces exploitées par les humains dans différentes filières (par exemple agro-alimentaire, forestière,…)

- de mutualisme, (= bénéfiques pour les deux partenaires de l’interaction), avec les espèces commensales et mutualistes de l’être humain (une espèce commensale est une espèce qui tire bénéfice de l’interaction sans que l’hôte en tire d’avantage ou d’inconvénient : +/0), comme le microbiote, ou les espèces domestiquées.

B) L’importance des écosystèmes pour l’humanité

L’humanité tire un grand bénéfice de fonctions assurées gratuitement par les écosystèmes: ce sont les services écosystémiques :

- d’approvisionnement en ressources utiles (ex : bois, champignons, pollinisation, fruits et graines, etc.),

- de régulation (ex : dépollution de l’eau et de l’air par les arbres, lutte contre l’érosion, lutte contre les ravageurs et les maladies, recyclage de la matière organique, fixation du carbone, etc.)

- et de culture (parc pour la récréation, parc nationaux ayant une valeur patrimoniale, etc.).

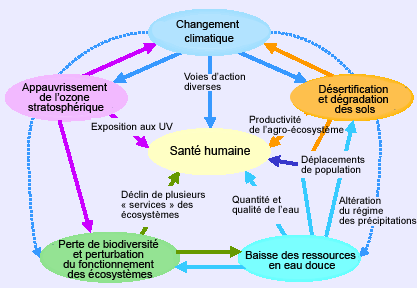

Notre santé dépend ainsi de celle des écosystèmes qui nous environnent.

C) La modification anthropique des écosystèmes et ses conséquences

L’espèce humaine affecte le fonctionnement de la plupart des écosystèmes :

- en exploitant des ressources (forestières par exemple),

- en modifiant le biotope local (sylviculture, érosion des sols)

- en modifiant le biotope global (changement climatique, introduction d’espèces invasives = espèces envahissantes exotiques qui perturbent le fonctionnement d’un écosystème).

Beaucoup d’écosystèmes mondiaux sont impactés, avec une perte mondiale de biodiversité et des conséquences néfastes pour les activités humaines (diminution de la production, pollution des eaux et de l’air, développement de maladies, etc.).

II. La gestion des écosystèmes

A) La gestion des ressources

La connaissance scientifique des écosystèmes (l’écologie) peut permettre une gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l’activité économique et un maintien des services écosystémiques sur le long terme.

B) L’ingénierie écologique

L’ingénierie écologique est l’ensemble des techniques qui visent à manipuler, modifier, exploiter ou réparer les écosystèmes afin d’en tirer durablement le maximum de bénéfices (conservation biologique d’espèces menacées, restauration d’écosystèmes dégradés ou compensation écologique d’une espèce par une autre jouant le même rôle, etc.).

- vidéo sur la séquestration du carbone par les arbres oxalogènes : https://www.lumni.fr/video/l-arbre-sauveur

- https://www.lumni.fr/video/deforestation-a-qui-profite-le-crime

- restauration des écosystèmes pour les oiseaux : https://www.lumni.fr/video/france-nos-oiseaux-en-voie-de-disparition

Conclusion

Les modifications que les humains introduisent inévitablement dans les écosystèmes peuvent avoir un cout économique et sanitaire important. Pour cette raison, différentes techniques ont été développées pour restaurer les écosystèmes dégradés par l’action humaine.