La reproduction est le mécanisme qui permet à un individu de produire un autre individu, selon deux modalités : la reproduction sexuée (avec fécondation d’un gamète femelle par un gamète mâle) et la reproduction asexuée (sans fécondation). Les plantes ont deux modalités de reproduction : sexuée et asexuée. On se demande comment les plantes se reproduisent tout en étant fixées.On étudiera la reproduction sexuée, puis la reproduction asexuée.

I. Reproduction sexuée

A. La production des gamètes

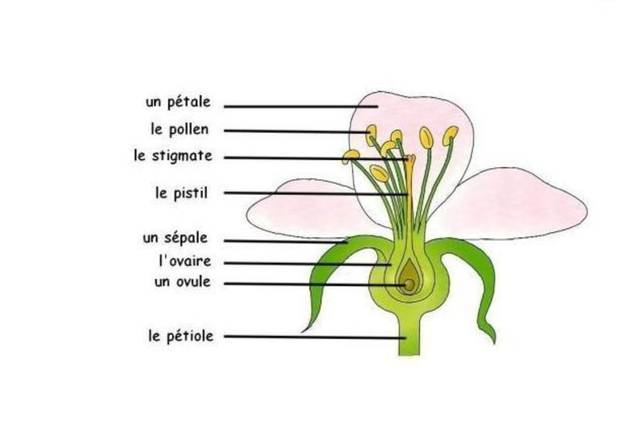

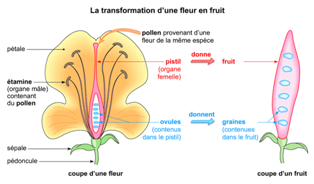

La fleur est l’organe reproducteur des plantes à fleurs ou Angiospermes. Elle est composée de cercles concentriques, avec différents types de pièces florales (= parties de la fleur) de l’extérieur vers l’intérieur :

- Des sépales généralement verts qui enclosent la fleur en bouton avant la floraison

- Des pétales généralement colorés

- Des étamines (organes reproducteurs mâles) productrices de grains de pollen qui contiennent et transportent les gamètes mâles. Les étamines sont en 2 parties : les anthères productrices de pollen et le filet qui soutient les anthères

- Le pistil (organe reproducteur femelle)contient un ou plusieurs ovules dans lesquels se trouvent les gamètes femelles. Le pistil est formé d’une ou plusieurs parties appelées carpelles. Un carpelle comporte un stigmate qui reçoit les grains de pollen, un style qui le relie à un ovaire qui contient un ou plusieurs ovules.

Schéma de l’organisation d’une fleur

B. Fécondation et pollinisation

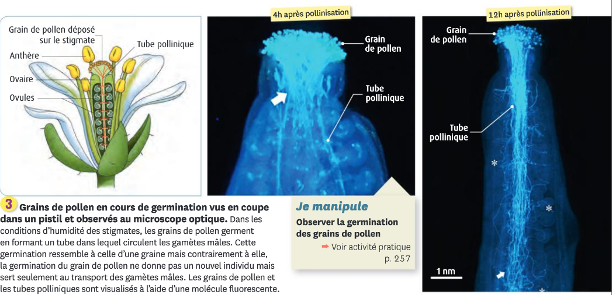

La rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles à l’origine de la fécondation se fait par le transport du grain de pollen de l’étamine vers le pistil, appelé pollinisation. Le grain de pollen germe au contact du stigmate du pistil et produit un tube pollinique qui transporte les gamètes mâles aux gamètes femelles dans l’ovule où a lieu la fécondation.

© TSVT Belin 2020

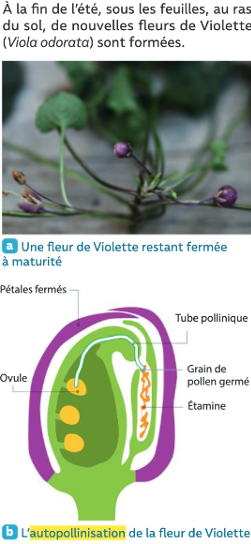

La plupart des fleurs sont hermaphrodites : elles comportent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Ainsi, la fécondation des gamètes femelles par les gamètes mâles de la même fleur est possible chez certaines espèces, voire obligatoire (ex : violette où la fécondation a lieu avant l’ouverture de la fleur) : c’est l’autopollinisation ou autofécondation (Violette odorante). Les grains de pollen se déposent alors simplement sur le pistil et le transport est réduit.

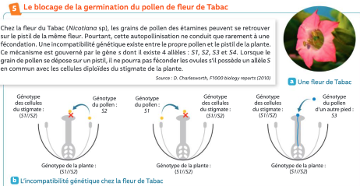

Cependant dans la majorité des cas, la plante a développé divers mécanismes d’incompatibilité empêchant l’autopollinisation :

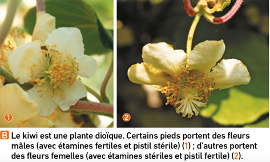

- Les fleurs mâles et femelles sont sur des plantes différentes : on parle d’espèces dioïques (ex : houx, ortie dioïque, kiwitier,…),

- Il y a un décalage temporel dans la maturation des gamètes mâles et femelles (ex : la pimprenelle produit des fleurs mâles et femelles qui ne fleurissent pas en même temps),

- existence de barrières physiques entre les organes reproducteurs (ex : étamines plus courtes que le pistil chez la Primevère)

- incompatibilité génétique entre pollen et stigmate : le pollen ne peut germer que sur un stigmate possédant des allèles différents(Tabac).

Dans ce cas, le pistil reçoit le pollen d’une autre fleur : c’est la pollinisation croisée ou fécondation croisée. Elle implique une mobilité des grains de pollen d’une plante à une autre. Ce transport des grains de pollen se fait par le vent (plantes anémogames), par l’eau, ou très souvent par des animaux pollinisateurs (en majorité des insectes : plantes entomogames, mais aussi quelques oiseaux et chauves-souris). La pollinisation repose sur une collaboration entre plante et pollinisateur : la plante fournit du nectar à l’animal, qui en retour permet la reproduction sexuée. C’est une relation de mutualisme. Les fleurs pollinisées par des pollinisateurs se distinguent des autres par une structure florale caractéristiques destinée à attirer les pollinisateurs, avec des signaux :

- visuels : les pétales souvent colorés par des pigments (ex : anthocyanes pour les pétales rose à bleu),

- chimiques : ils exhalent un parfum,

- trophiques(= de nourriture) : le nectar et le pollen sont une nourriture pour les pollinisateurs(® miel et pollen des abeilles)

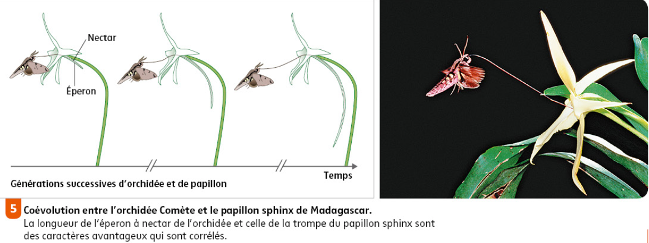

Parallèlement, les animaux pollinisateurs (surtout des insectes, parfois des oiseaux comme les colibris ou des mammifères comme les chauves-souris) ont développé des organes adaptés à la récolte du nectar(ex : trompe des papillons, appareil broyeur-suceur des abeilles, bec allongé des colibris, langue des chauves-souris), et au transport du pollen (corbeilles sur les pattes des abeilles, poils développés), ainsi qu’une bonne vision des couleurs. Chaque espèce de plante a donc évolué pour attirer certaines espèces pollinisatrices, et réciproquement les pollinisateurs ont développé des caractéristiques permettant notamment le transport du pollen : il y aune coévolution des plantes et des pollinisateurs(= évolution conjointe de deux espèces non apparentées).

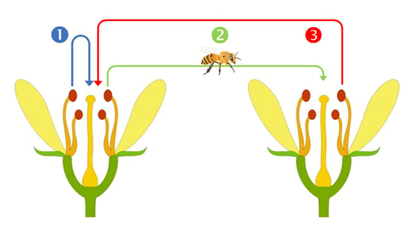

1. Autopollinisation – 2. Pollinisation croisée par un pollinisateur – 3. Pollinisation croisée par le vent.

Schéma des différents types de pollinisation

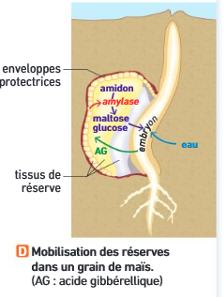

C. Dispersion et dissémination

À l’issue de la fécondation, la fleur se transforme: les sépales, pétales et étamines fanent, et la paroi de l’ovaire se transforme en fruit charnu(ex : cerise, pêche, framboise, myrtille…) ou sec (ex : noisette, colza, érable, pissenlit…), à l’intérieur duquel les ovules se transforment en graines. Celles-ci subissent une maturation (déshydratation, stockage de réserves fournies par la plante mère et entrée en vie ralentie = dormance). Une graine est formée d’une enveloppe résistante qui protège des parties (cotylédons) chargés de molécules de réserves (lipides, protéines, glucides) accumulées à la belle saison grâce à la photosynthèse (cf. ch2A2), et d’un embryon de la future plante, avec une petite racine, une petite tige et des petites feuilles. Lorsque les conditions sont favorables pour germer, la graine se réhydrate, son activité augmente, des enzymes et des hormones (ex : acide gibbérellique) sont synthétisées. Lors de la germination, l’embryon de la future plante se nourrit des réserves de la graine grâce aux enzymes produites (ex : l’amylase dégrade l’amidon en glucose et en maltose) pour produire de l’énergie, de nouvelles molécules et former une nouvelle plante. La graine a donc pour rôles de protéger et nourrir l’embryon de la future plante.

© TSVT Bordas 2020

Pour coloniser de nouveaux espaces malgré une vie fixée, les graines sont transportées loin de la plante mère par différents mécanismes : c’est la dissémination, ou dispersion des graines. Grâce à des adaptations du fruit qui a développé des dispositifs spécifiques facilitant leur mobilité, elles peuvent être transportée par :

- Le vent (ex : graines de pissenlit, d’érable,…) lorsqu’elles comportent des structures légères et portantes.

- L’eau (ex : noix de coco) lorsqu’elles ont une densité inférieure à l’eau

- Les animaux : le fruit a développé des crochets lorsqu’il est transporté par la fourrure des mammifères (ex : gaillet gratteron), ou une paroi charnue comestible, ou une graine riche en réserves lorsque les graines sont partiellement digérées ou oubliées par les animaux (ex : merle et cerise,noisettes et écureuil,…) au cours de leur consommation.Le transit des graines dans l’appareil digestif soumet l’enveloppe des graines à l’action des enzymes, ce qui l’altère et favorise la germination, après rejet dans les excréments fertilisants. Il y a donc un mutualisme entre l’animal qui consomme les fruits et qui disperse les graines de la plante, et, de même que pour le pollen, une coévolution.

©TSVT Belin 2020

Ainsi, les graines constituent la 2e étape de mobilité lors de la reproduction des plantes après la pollinisation. Cela leur permet de germer loin de la plante mère et de coloniser de nouveaux espaces.

La reproduction sexuée des plantes à fleurs permet donc un double brassage génétique, par la méiose et la fécondation, à l’origine d’une grande diversité génétique. Elle est soumise aux conditions extérieures (vent, présence de pollinisateurs), et est donc plus contraignante que la reproduction asexuée, mais permet une meilleure résistance aux changements du milieu grâce à la diversité génétique.

II. Reproduction asexuée

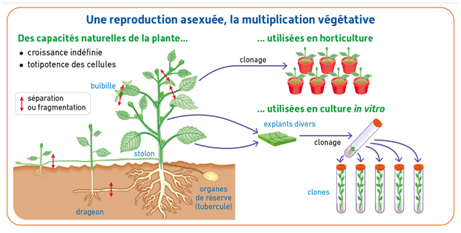

A. Techniques de reproduction asexuée

Les plantes se reproduisent de façon asexuée (sans fécondation) en produisant un nouvel individu à partir de presque n’importe quelle partie (tiges, racines, feuilles) d’une plante « mère ». Les plantes utilisent diverses techniques de reproduction asexuée, parfois avec des organes spécialisés dans cette reproduction asexuée :

- le bouturage : formation d’une nouvelle plante à partir d’un fragment de tige, feuille, racine, bourgeon,…

- le marcottage : enfouissement d’un fragment de tige qui produit des racines et forme un nouvel individu.

- Les stolons : ce sont de longues tiges horizontales émises par les fraisiers qui forment un nouveau plant à distance de la plante mère.

- Les rhizomes, les tubercules : ce sont des tiges ou des racines gorgées de réserves accumulées à la belle saison, et qui formeront un nouvel individu au printemps. Ainsi, un plant de pomme de terre produit plusieurs tubercules au niveau de ses racines. Chaque tubercule forme un nouveau plant.

Ces techniques sont exploitées par l’humain qui produit ainsi rapidement de nouveaux individus identiques par bouturage ou micropropagation (multiplication en laboratoire de plantes à partir de très petits fragments).

B. La totipotence des cellules

La reproduction asexuée repose sur la totipotence des cellules végétales : les cellules végétales peuvent se dédifférencier pour redevenir méristématiques et former n’importe quel type de cellule selon les concentrations en hormones. Les cellules méristématiques peuvent donc reformer de nouveau tissus et des organes (feuilles, tiges, racines).De plus, les plantes ont des capacités de croissance indéfinie : leur croissance est continue, les méristèmes restent actifs pendant toute la durée de vie d’une plante.

La reproduction asexuée produit ainsi un nouvel individu génétiquement identique à la plante mère : ce sont des clones. Cela permet une reproduction rapide qui permet de coloniser rapidement un espace, mais les rend vulnérables à des modifications de l’environnement par la faible diversité génétique.

Conclusion

Les plantes se reproduisent de façon asexuée, à l’origine de clones génétiquement identiques grâce aux cellules totipotentes, et sexuée, grâce à la pollinisation. Pour favoriser la dispersion des plantes et la colonisation d’un milieu malgré une vie fixée, les plantes ont développé 2 étapes de mobilité au cours de la reproduction sexuée : la mobilité des grains de pollen lors de la pollinisation, et la mobilité des graines par leur dissémination. Elles ont évolué pour permettre le transport des grains de pollen et des graines par des agents physiques, parfois de façon conjointe avec un animal : on parle alors de coévolution. Ces connaissances sont utilisées par l’humain en agronomie pour multiplier les plantes par reproduction sexuée et asexuée, et assurer la production de fruits.