Introduction

La connaissance du métabolisme (nutrition, protection) et de la reproduction des végétaux, ainsi que des lois de l’hérédité génétique, ont permis de domestiquer les plantes sauvages pour obtenir des variétés cultivées dont les caractéristiques sont au service des activités humaines (agriculture et nutrition, habillement, construction, énergie, horticulture et ornement, médecine, arts, pratiques socioculturelles,…). La culture des plantes, notamment l’obtention des graines, constitue en effet un enjeu majeur pour nourrir l’humanité, depuis le Néolithique avec le développement de l’agriculture (entre -11 000 et -3000 ans selon les régions du monde). On cherche à comprendre comment les humains ont domestiqués les plantes, en explorant les techniques utilisées pour la domestication, et les effets de cette domestication sur les végétaux et sur l’humanité.

I. Techniques de domestication

A. Les variétés végétales

Les espèces végétales cultivées existent en général sous différentes variétés, présentant des caractéristiques particulières héréditaires stables qui se transmettent d’une génération à l’autre. Cela permet ainsi d’être assuré d’avoir des plants qui présentent toujours les mêmes caractéristiques dans le temps. Rq : les variétés font partie d’une même espèce et peuvent donc être hybridées. C’est l’équivalent des races chez les animaux.

Ces variétés présentent des mutations qui expliquent leurs caractéristiques. Elles représentent donc une biodiversité allélique, c’est-à-dire des individus d’une même espèce avec des caractéristiques différentes dues à des allèles différents (Rappel 2e : les allèles proviennent de mutations d’un gène ancestral).

Ex : couleurs des carottes et site régulateur du gène PSY1 impliqué dans la synthèse de caroténoïdes, forme des tomates, couleur des fleurs, blé et polyploïdisation (docs p.270-271).

B. La sélection artificielle

Ces différentes variétés, apparues initialement par mutation, ont été sélectionnées par l’être humain. Cette sélectionartificielle exercée par l’humain sur les plantes cultivées s’effectue de façon :

- Empirique (= par l’expérience) : il s’agit de choisir les plants présentant les meilleures caractéristiques pour la culture (résistance aux maladies, facilité de plantation et d’entretien,…), la récolte (abondante, synchrone,…) et la consommation (gout, couleur, nutriments,…) et de ressemer leurs graines. Des croisements empiriques sont réalisés entre des lignées de variétés choisies pour obtenir des lignées hybrides avec des caractéristiques précises fixées par des croisements entre les individus issus du croisement. Ex : croisement d’une carotte blanche et d’une carotte pourpre pour obtenir la carotte orange par les horticulteurs hollandais au XVIe siècle. C’est un processus assez lent qui présente une certaine biodiversité allélique, les populations étant relativement hétérogènes, et en général adaptées localement. C’est le processus qui a prévalu depuis -10 000 ans au Néolithique (début de la domestication des plantes) jusqu’au XIXe siècle. Il sert encore actuellement pour obtenir les semences paysannes.

- Programmée : après les découvertes de Mendel sur la génétique, le processus de sélection s’est complexifié à partir du XXe siècle, avec différentes étapes : choix de variétés, croisements successifs pour obtenir des lignées pures, croisements successifs de lignées pures entre elles et sélections, fixation des caractères avantageux par croisements successifs. Les variétés obtenues sont plus stables dans le temps mais présentent une biodiversité moindre que la sélection empirique.

Par ces techniques de sélection empirique ou programmée, l’être humain a donc retenu au cours des siècles des caractéristiques différentes pour les plantes cultivées domestiques de celles qui étaient favorables à leurs ancêtres sauvages : on parle de « syndrome de domestication ».

Pour favoriser leur développement, les humains ont établi avec ces plantes cultivées une relation mutualiste, en leur fournissant une protection contre les ravageurs, des engrais, une lutte contre la compétition par le désherbage, une reproduction facilitée par le semis, le bouturage… et en récoltant en retour des plantes adaptées à l’alimentation humaine.

Ex : la carotte cultivée a plus de glucides réducteurs visible avec la réaction de la liqueur de Fehling, et de caroténoïdes mis en évidence par chromatographie, et moins de lignine (mis en évidence par la phloroglucine), que l’espèce sauvage. Ces caractéristiques sont favorables à la nutrition et à la santé humaine. Au contraire, la manque de lignine lui permet moins bien de se défendre contre les ravageurs (champignons et insectes notamment). Les êtres humains lui donnent donc des conditions qui lui permettent de mieux survivre en milieu cultivé qu’en milieu sauvage.

C. L’obtention de nouvelles variétés

Aujourd’hui, de nombreuses techniques favorisent la création de plus en plus rapide de nouvelles variétés végétales.

L’hybridation entre 2 variétés de lignées pures présentant des caractéristiques différentes permet d’obtenir une nouvelle variété présentant les caractéristiques de ses deux parents. Ce sont les hybrides F1. Ils présentent ainsi une « vigueur hybride » : le rendement et la résistance aux maladies est améliorée. Cependant, les hybrides F1 sont parfois stériles, et leur reproduction sexuée ne permet pas de conserver le caractère sur la totalité de ses descendants (brassage interchromosomique). Une façon de fixer le caractère est de réaliser des rétrocroisements pour obtenir un brassage intrachromosomique permettant d’associer plusieurs caractères recherchés entre eux.

Les biotechnologies permettent d’agir directement sur le génome des plantes cultivées, permettant d’obtenir des OGM ou « nouveaux OGM » :

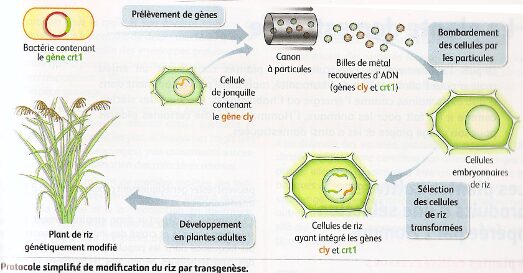

- la transgenèse permet l’obtention de PGM (plantes génétiquement modifiées) : un gène d’intérêt (transgène) est introduit par un vecteur (ex : virus) dans la plante cultivée, ce qui modifie son génome. Ex : riz jaune enrichi en bêta-carotène par l’introduction de gènes d’une bactérie et d’une jonquille.

- Des mutations induites par des agents mutagènes permettent d’obtenir de nouveaux caractères. Ex : résistance à la chaleur de la laitue, cerisiers autofertiles,…

- L’édition génomique par CRISPR-Cas9 permet d’inactiver des gènes cibles (ex : résistance à des maladies fongiques par le blé tendre), de modifier des allèles existants, ou d’insérer de nouveaux gènes d’intérêt (ex : augmentation du rendement des tomates sauvages résistantes aux maladies).

Vidéo de l’édition génomique: https://www.lumni.fr/video/la-revolution-des-ciseaux-genetiques

L’utilisation de ces techniques, bien que donnant des résultats prometteurs et complètement maitrisables en peu de temps, est couteuse et pose aussi des questions éthiques. Notamment, la diffusion des gènes introduits ou modifiés des PGM à d’autres espèces est possible (cf ch1A2 : transferts horizontaux de gènes), l’utilisation commerciale des semences ainsi obtenues crée des surendettements, certaines PGM libèrent dans l’environnement des polluants, à des doses qui ne peuvent être maitrisées.

D. La production de semences

L’ensemble de ces pratiques permet d’obtenir différentes semences commercialisables. Une semence est une graine ou une autre partie d’un végétal (ex : bulbes, rhizomes…) destinée à être semée ou mise en terre pour former une plante. La production de semences commerciales est devenue une activité spécialisée essentielle en agriculture. Il existe différents types de semences. Les semences certifiées répondent à des obligations précises de qualité et de rendement. Elles sont commercialisées par de grands groupes (obtenteurs de semences, sociétés d’agrochimie ou de biotechnologies). Les semences fermières (ou semences de ferme) sont des semences issues de la mise en culture de semences certifiées. L’agriculteur cultive des semences certifiées, puis utilise une partie de sa récolte pour sa culture suivante. Les semences paysannes sont obtenues par les agriculteurs à partir de variétés non certifiées qui concernent souvent des variétés anciennes ou locales. La production et la commercialisation des semences sont l’objet d’une réglementation précise. En France, le catalogue officiel des espèces et variétés végétales répertorie les variétés cultivées obtenues par sélection et dont les semences sont autorisées à la vente et à la culture. De très nombreux pays sont dotés de tels catalogues.

II. Effets de la domestication

A. Appauvrissement génétique

L’étude des génomes montre un appauvrissement global de la diversité allélique lors de la domestication. La perte de certaines caractéristiques des plantes sauvages (comme des défenses chimiques ou des capacités de dissémination) et l’extension de leur culture favorisent le développement des maladies infectieuses végétales. Ex : l’utilisation d’une variété de pomme de terre unique issue de la reproduction asexuée (clone) a contribué à la Grande famine d’Irlande au XIXe siècle, la variété étant sensible au mildiou. Ex2 : les tomates sauvages présentent des poils qui produisent une toxine qui leur permet de résister contre les doryphores, alors que les tomates cultivées ne possèdent que des poils sans la toxine, ce qui les rend plus sensibles aux doryphores qui se nourrissent des feuilles. Ex3 : la baisse de la quantité de lignine, une molécule imputrescible, dans la carotte cultivée la rend plus sensible aux parasites comme les champignons que la carotte sauvage.

B. Évolution des pratiques culturales

Les plantes domestiques présentent donc une plus grande sensibilité aux maladies et aux ravageurs. Ces fragilités doivent être compensées par des pratiques culturales spécifiques. L’exploitation des ressources génétiques (historiques ou sauvages si elles existent), notamment avec le séquençage et la connaissance des allèles de résistances, permet d’envisager de nouvelles méthodes de cultures :

- réduction de l’usage des intrants :

- La rotation des cultures pour la pomme de terre permet de limiter le développement du mildiou.

- L’association de variétés sensibles et résistantes pour lutter contre la septoriose du blé ou la tavelure de la pomme crée un effet barrière (les plants résistants empêchent la propagation du ravageur)), un effet dilution (les plants sensibles sont à distance), et un effet prémunition (les plants résistants peuvent déclencher un système de défense chez les plants sensibles).

- L’utilisation de variétés résistantes aux maladies, obtenues par sélection (ex : variétés de pommes de terre résistantes au mildiou trouvées dans les Andes et au Mexique) ou par greffage d’une variété sensible sur un porte-greffe résistant (ex : concombre résistant aux nématodes)

- limitation des ravageurs par lutte biologique. Ex : la coccinelle se nourrit de pucerons suceurs de sève.

C. Coévolution humains/plantes

La domestication des plantes, menée dans différentes régions du monde, a eu des conséquences importantes dans l’histoire des populations humaines. Elle a contribué à la sélection de caractères génétiques humains spécifiques. Il y a donc eu coévolution entre les êtres humains et les plantes domestiquées.

Ex : l’espèce humaine a sélectionné différentes variétés de riz riches en amidon. Parmi celles-ci, le riz gluant est particulièrement riche en amylopectine. Les autres céréales contiennent aussi beaucoup d’amidon. Les populations humaines cultivatrices qui consomment régulièrement des céréales ont en moyenne un plus grand nombre de copies du gène d’amylase par rapport aux populations de chasseurs-cueilleurs (par duplication de gène grâce à un crossing-over inégal : voir ch1A1), ce qui leur permet une meilleure digestion de l’amidon, avec une glycémie plus faible après un repas riche en amidon, et diminue le risque de développer de l’obésité.

Conclusion

La domestication des plantes est associée à la sélection artificielle grâce à la pression de sélection exercée par l’humain, qui s’ajoute à la sélection naturelle. Elle implique une coévolution des plantes et des humains, les plantes les plus adaptées à l’alimentation humaine ayant été sélectionnées, et en retour la sélection naturelle a favorisé les humains ayant les gènes les plus adaptés à leur alimentation. Cependant, elle s’accompagne aussi d’une érosion de la biodiversité, qui nécessite d’adapter les pratiques culturales pour s’adapter aux conséquences, et de questionner nos pratiques culturales pour conserver la biodiversité des espèces à l’échelle du globe.