Introduction

Le climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques observées dans une région donnée pendant une période donnée. Ce sont principalement la température, la pression, le degré d’hygrométrie (quantité d’eau présente sous forme de vapeur dans l’air), la pluviométrie (mesure du volume des précipitations sur une période et une surface données : pluies, neige,…), la nébulosité (proportion du ciel couvert par les nuages), la vitesse et la direction des vents. Le changement climatique récent rappelle que le climat est capable de varier au cours du temps. On se demande comment le climat a varié jusqu’à nos jours. On étudiera les variations climatiques récentes du Quaternaire, puis au cours des 3 ères du Phanérozoïque (Cénozoïque, Mésozoïque, Paléozoïque), en se basant sur le principe d’actualisme, qui postule que dans le passé, les processus physiques et chimiques responsables d’un phénomène géologique étaient les mêmes qu’aujourd’hui.

Voir ch1.2 Complexité du système climatique Enseignement Scientifique Tle

I. Le climat du Quaternaire (-2,5 à nos jours)

Le Quaternaire correspond à la période la plus récente du Cénozoïque, de -2,5 Ma à l’actuel. Il commence par un refroidissement global par rapport au reste du Cénozoïque.

Échelle stratigraphique et cycles de glaciations du Quaternaire

A. Le réchauffement du XXe siècle

Depuis 150 ans, la température globale a augmenté d’environ 1°C. Ce réchauffement climatique est corrélé à une perturbation du cycle du biogéochimique carbone due aux activités humaines.

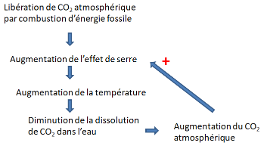

En effet depuis la révolution industrielle, l’utilisation massive des combustibles fossiles a libéré dans l’atmosphère une grande quantité gaz à effet de serre, dont le CO2. Lorsque le cycle du carbone est équilibré, les émissions de CO2 dans l’atmosphère sont compensées par des puits de carbone (dissolution dans les océans, photosynthèse). Mais les émissions anthropiquessont telles que les puits ne sont pas suffisants. De plus, l’augmentation de température réduit la dissolution de CO2 dans les océans et une boucle de rétroaction positive amplifie le phénomène.

Boucle de rétroaction positive expliquant l’action anthropique le réchauffement climatique

B. Reconstituer les climats du Quaternaire

Indépendamment de l’action humaine, le climat terrestre a déjà changé. Le climat du Quaternaire (de -2,6Ma à nos jours) se caractérise par des alternances de périodes froides (périodes glaciaires) pendant lesquelles les glaciers se sont étendus et plus douces (périodes interglaciaires). Il a été mis en évidence grâce à différents indices :

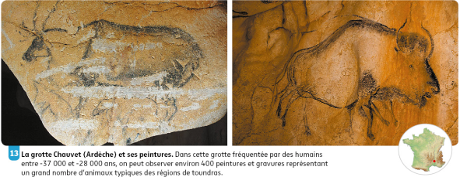

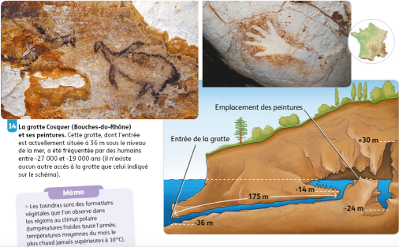

1. Les données préhistoriques

Les peintures rupestres laissées par les humains préhistoriques jusque vers -20 000 ans témoignent d’animaux de la toundra (rennes, bison,…) en France, ainsi que d’un niveau marin beaucoup plus bas que l’actuel (accès de la grotte Cosquer vers Marseille à -36m), en raison de l’extension des glaciers qui emprisonnent l’eau. Tout ceci indique une glaciation qui a pris fin vers -20 000 ans.

2. Les données géologiques : les dépôts morainiques

TP 2B1/23 : Utiliser les témoignages glaciaires pour retrouver les périodes froides du Pléistocène

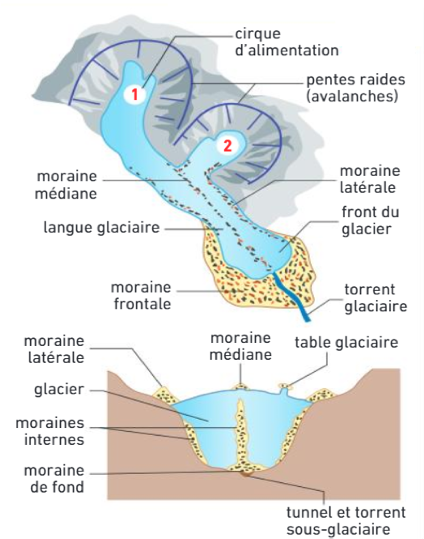

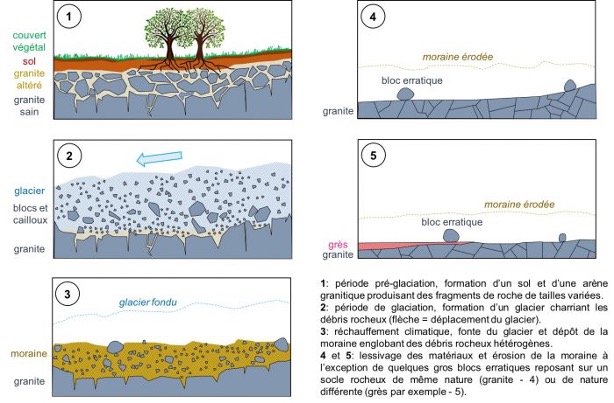

Il est possible de retrouver les périodes glaciaires en étudiant les traces laissées par les glaciers. Aujourd’hui, les glaciers se caractérisent par des vallées en U (à fond plat). Lorsque la glace avance, elle érode les roches. Les débris rocheux de taille variée transportés par les glaciers et laissés sur place sont appelés des moraines. Les gros blocs de roches présents dans les moraines et abandonnés sont nommés blocs erratiques.

Le glacier Briksdal, en Norvège.

Glacier Briksdal en Norvège (remarquer les stries et le poli glaciaire), et schéma d’interprétation

Moraines latérales laissées par le glacier pendant l’hiver, mises à nu en été (Surlej, Suisse). Remarquer le fond de la vallée en U. © Wikimedia, Andriusa

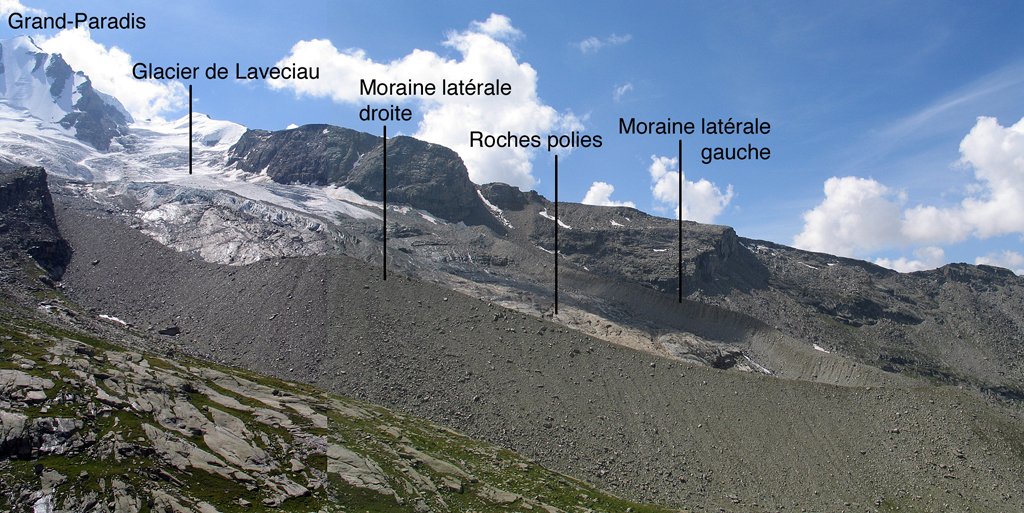

Moraines latérales laissées par le glacier de Laveciau

Blocs erratiques dans une moraine latérale d’un glacier islandais

Mécanisme de dépôt d’un bloc erratique lors d’une glaciation

D’après le principe d’actualisme, la présence d’anciennes moraines permet de reconstituer l’avancée des glaciers dans le passé. La recherche de ces indices a montré que les glaciers ont subi des cycles de forte avancée (périodes glaciaires) et de reculs (périodes interglaciaires) des glaciers.

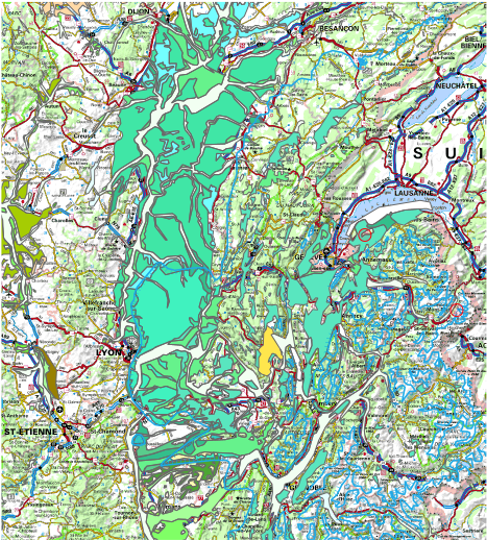

L’ensemble de ces données témoigne qu’une forte glaciation a existé sur la période allant de -120 000 ans à -11 000 ans, touchant de nombreuses régions du monde, correspondant au Dernier Maximum glaciaire du Pléistocène avant l’Holocène, et une autre entre 300 000 et 140 000 ans (ex : bloc erratique du Gros Caillou à Lyon).

Extension du glacier alpin à différentes périodes de glaciation du Quaternaire et Gros Caillou de la Croix-Rousse à Lyon

3. Les rapports isotopiques de l’oxygène

TP 2B2/25 : δ18O

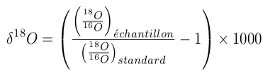

L’existence de périodes glaciaires et interglaciaires a été confirmée par l’étude des mesures des rapports isotopiques de l’oxygène. L’élément O présente 2 isotopes stables 18O et 16O dont on peut mesurer la proportion relative avec un spectromètre de masse et ainsi calculer le rapport 18O / 16O. En prenant comme référence le rapport isotopique actuel de l’eau de mer (SMOW = Standard Mean Ocean Water), on établit ainsi le δ18O qui s’exprime en ‰ (pour mille) :

Il peut être mesuré dans :

– des carottes de glaces prélevées dans les calottes polaires antarctiques (calotte : glacier recouvrant entièrement un sommet), qui piègent l’eau évaporée de l’eau de mer et ont enregistré les variations du δ18O pendant 800 000 ans ;

– les sédiments carbonatés, comme les tests (coquilles) des foraminifères, des microorganismes marins qui incorporent l’oxygène de l’eau de mer pour fabriquer leur test calcaire (CaCO3).

L’eau s’évapore au niveau de l’océan, et se condense au niveau des pôles sous forme de chutes de neiges. L’isotope 18O est plus lourd que l’isotope 16O, donc il s’évapore à des températures plus élevées. Quand il fait froid, en période glaciaire, l’évaporation diminue au niveau de l’océan, la vapeur d’eau des nuages contient majoritairement du 16O, et l’océan s’enrichit en 18O, donc le ∂18O des carbonates augmente, alors qu’au niveau des pôles, beaucoup d’eau riche en 16O est stockée sous forme de glaces, et le ∂18O des glaces diminue grâce aux précipitations riches en 16O. C’est l’inverse en période interglaciaire. Le ∂18O est donc un thermomètre isotopique.

DANS LA GLACE : Le δ18O et la température évoluent dans le même sens : plus la température est basse et plus δ18O est faible.

Dans les tests CARBONATÉS des foraminifères évoluent en sens inverse : plus la température est élevée, plus le δ18O des tests carbonatés est faible. / !\ certains graphiques reflètent cette évolution et l’axe des ordonnées est inversé.

Remarque : On peut aussi retrouver les paléotempératures en étudiant l’évolution de la concentration des isotopes de l’hydrogène : δD, rapport entre les isotopes de l’hydrogène 1H et 2H.

L’étude du δ18O des sédiments marins confirme l’alternance de périodes glaciaires et interglaciaires au cours du Quaternaire. Durant les 800 000 dernières années, au moins 8 périodes glaciaires /interglaciaires ont ainsi pu être mises en évidence.

4. Les données paléoécologiques : Les diagrammes polliniques

Voir TP 2B3

Les plantes se répartissent selon les climats pour former des biomes (= zone géographique caractérisée par des espèces associées à un climat). Une association d’espèces végétales permet donc de connaître le climat (température + précipitation).

L’observation d’un grain de pollen permet d’identifier l’espèce (Angiosperme = plante à fleurs ou Gymnosperme = Conifère) qui l’a produit car la taille, la forme, l’ornementation de l’exine (enveloppe externe du grain) sont caractéristiques de chaque espèce végétale. L’exine résiste à la plupart des dégradations chimiques et biologiques, ce qui lui permet d’être fossilisé dans les sédiments (par exemple dans la tourbe) sans être détérioré.

Pour retrouver le climat, il faut faire une étude statistique de la fréquence de chaque type pollinique. On obtient ainsi un spectre pollinique qui permet de reconstituer l’association végétale présente à cette époque, et donc de reconstituer un paléoclimat. Les superpositions dans les sédiments de spectres polliniques qui diffèrent au cours du temps permettent de construire, pour une région donnée, un diagramme pollinique : celui-ci traduit donc l’évolution, en ce lieu, des biomes et du paléoclimat au cours du temps.

Ces études palynologiques à l’échelle locale montrent elles aussi une glaciation avant l’Holocène (-10 000 ans).

C. Les paramètres orbitaux et les cycles de glaciation

Voir TP 2B4 activité 1

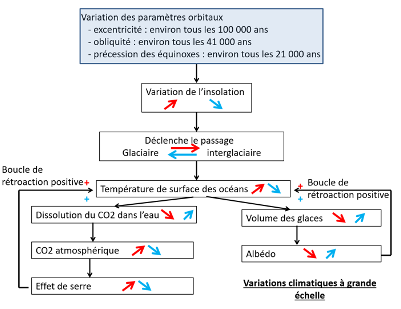

Proposée par l’astronome Milanković, la théorie astronomique du climat est le modèle actuellement admis pour expliquer les cycles glaciaires et interglaciaires du Quaternaire. Cette théorie repose sur les variations périodiques des paramètres orbitaux de la Terre :

- L’excentricité de l’orbite terrestre : l’ellipse que décrit la Terre autour du Soleil est plus ou moins « aplatie »

- L’obliquité de l’angle d’inclinaison de l’axe de la Terre

- La précession de l’axe de rotation correspond à la direction de cet axe (qui tourne à la manière d’une toupie).

Ces paramètres varient de manière rythmique avec des périodes de 100 000, 40 000 et 20 000 ans qui correspondent aux changements climatiques mis en évidence à partir de diverses méthodes, notamment le ∂18O. Ils sont responsables des variations de la puissance solaire reçue à la surface de la Terre. Toutefois ces variations astronomiques expliquent les entrées ou les sorties de glaciation, mais ne peuvent à elles seules expliquer l’ampleur des changements climatiques. Des facteurs amplificateurs existent :

– La formation de glaces augmente l’albédo. Les sols absorbent moins de chaleur et en renvoient davantage. Il y a un refroidissement qui augmente la formation de glace et amplifie le phénomène. C’est une boucle de rétroaction positive.

– Lors d’un refroidissement, la solubilité du CO2 dans l’eau augmente (l’océan devient un « meilleur puits à carbone »). On assiste à une diminution du CO2 atmosphérique. L’effet de serre diminue et donc la température diminue. C’est aussi une boucle de rétroaction positive qui accentue le phénomène de refroidissement enclenché par les paramètres orbitaux.

Rq : c’est toujours une boucle de rétroaction positive car le point de départ est accentué (amplification)

Boucle de rétroaction positive lors d’un refroidissement

II. Du Cénozoïque au Paléozoïque

A. Refroidissement cénozoïque (65Ma – actuel)

Voir TP 2B4 activité 2 atelier 1

Le Cénozoïque correspond à l’ère géologique la plus récente, couvrant les 65 derniers millions d’années. Les paléoclimats de cette ère ont été reconstitués grâce notamment à l’indice isotopique ∂18O des sédiments marins, et l’augmentation de l’étendue des glaciers grâce aux moraines. On a ainsi pu montrer que cette ère est marquée par un refroidissement progressifmondial depuis 30 Ma, aboutissant aux glaciations du Quaternaire. Parallèlement, les variations du CO2 atmosphérique ont été enregistrées notamment par l’indice stomatique des feuilles fossilisées et l’abondance des roches sédimentaires carbonatées (ex : calcaire). Elles ont montré une baisse du CO2 atmosphérique pendant cette période.

Trois facteurs expliquent cette baisse de température :

– la tectonique des plaques : la collision de lithosphères continentales a entrainé la formation d’une grande chaine de montagnes des Alpes et de l’Himalaya (orogenèse alpine depuis la fin du Crétacé avec une collision vers -50Ma) (voir cours de 1èreSVT), avec la formation de glaciers d’altitude qui augmente l’albédo et refroidissent le climat.

– la modification du cycle du carbone : ces chaines de montagne ont exposé en surface de grande quantité de roches, notamment des roches silicatées, dont l’altération consomme beaucoup de CO2, à l’origine d’une baisse de l’effet de serre et donc d’un refroidissement ;

– la modification de la circulation océanique : la tectonique des plaques, en modifiant la répartition des masses continentales, modifie aussi la circulation océanique. La mise en place d’un vaste domaine océanique central a entrainé la disparition d’un courant chaud, refroidissant ainsi le climat global. A l’inverse, un courant froid autour de l’Antarctique a favorisé la mise en place d’une calotte polaire au sud du Globe, dont l’effet s’est amplifié par l’albédo qui a provoqué un refroidissement général. La fermeture de l’isthme de Panama, réunissant l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale et du Nord, modifie aussi les circulations océaniques.

B. Réchauffement à la fin du Mésozoïque (-245 Ma à -65Ma)

Voir TP 27 activité 2 atelier 2

Le Mésozoïque est la deuxième grande ère des temps géologiques. Elle s’étend de -245Ma à -65 Ma. La dernière période de cette ère est le Crétacé (-135 Ma à -65Ma). Lors de cette période, des nombreux indices indiquent une hausse des températures, avec des roches sédimentaires (ex : bauxite, évaporites) et des fossiles caractéristiques des climats chauds à hautes latitudes…. L’étude de l’indice stomatique, l’abondance des roches calcaires montre aussi un taux de CO2atmosphérique particulièrement élevé (jusqu’à 5 fois supérieur à l’actuel) responsable d’un fort effet de serre. La principale hypothèse de ce taux de CO2 est un volcanisme élevé au niveau des dorsales très actives à cette période, disloquant le supercontinent de l’époque appelé Pangée. En effet, le Crétacé correspond à une période au cours de laquelle l’ouverture de l’océan Atlantique a été rapide, libérant de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère.

Rq : De plus, une majorité des continents se situent à faible latitude, ce qui contribue à un climat chaud généralisé, avec l’absence de glaces et des mers peu profondes qui diminuent l’albédo.

La migration du supercontinent de la Pangée au Jurassique, la répartition d’une majorité des masses continentales entre l’équateur et les tropiques, augmentent la température sur les continents. Le supercontinent provoque un climat continental qui augmente l’aridité.

C. Glaciation à la fin du Paléozoïque (-540Ma à -245Ma)

Voir TP 2B activité 2 atelier 3

Le Paléozoïque est la troisième ère géologique (-540Ma à -245Ma) du Phanérozoïque. Le Carbonifère suivi du Permien sont les 2 périodes qui terminent l’ère paléozoïque. Les nombreux gisements européens de charbon datés du Carbonifère montrent que l’Europe était localisée au niveau de l’équateur dans un climat chaud et humide. Toutefois ce climat n’est pas le climat général de la planète Terre. En effet, la présence de nombreuses tillites, roches issues des dépôts glaciaires, montrent que la calotte glaciaire à l’époque était très importante et donc que le climat du fait de l’albédo devait être plutôt froid avec une période de glaciation au Carbonifère-Permien. Cette température basse est confirmée par d’autres indices (isotopes de l’oxygène, indice stomatique, …)

Plusieurs causes peuvent expliquer ce climat froid :

– les modifications du cycle géochimique du carbone : la chaine de montagne Hercynienne (la Bretagne et le Massif Central sont un reste de cette chaine en France) alors située au niveau de l’équateur, est altérée, ce qui consomme du CO2. La fossilisation de la matière organique sous forme de charbon au Carbonifère piège le carbone qui n’est plus libéré dans l’atmosphère, ce qui diminue l’effet de serre.

– La formation d’un super continent, la Pangée, dont une grande partie recouvre le pôle sud et est couverte de glaces, ce qui augmente l’albédo et refroidit le climat global.

Conclusion

Les variations du climat résultent majoritairement de la tectonique et des paramètres orbitaux, ainsi que des variations du CO2et de l’albédo qui amplifient les phénomènes.

Pour aller plus loin:

Vidéos:

https://www.echosciences-paca.fr/articles/suite-des-animaux-de-la-grotte-cosquer-avec-le-pingouin

https://archeologie.culture.gouv.fr/chauvet/fr/

L’analyse des isotopes des glaces: https://www.canal-u.tv/chaines/ipsl/enregistrement-des-glaces-polaires/que-mesure-t-on-dans-une-carotte-de-glace-jean

Visites virtuelles des grottes:

´https://archeologie.culture.gouv.fr/chauvet/fr/

´https://archeologie.culture.gouv.fr/cosquer/fr/visite-virtuelle-1