Lien vers les diaporamas pour les exposés

Introduction

L’appareil reproducteur devient fonctionnel à la puberté, rendant la reproduction possible. Il est contrôlé par différentes hormones. Une hormone est une substance chimique produite par une glande, qui est libérée dans le sang et modifie le fonctionnement d’un organe, dit organe-cible. A partir de la puberté, l’appareil génital devient fonctionnel et il est possible de concevoir un enfant au cours d’une grossesse si un spermatozoïde fusionne avec un ovule: c’est la procréation. Cependant dans certains cas d’infertilité cette procréation peut être difficile, et une procréation médicalement assistée (PMA) peut être envisagée, ou au contraire cette procréation n’est pas souhaitée et elle peut être empêchée par une contraception. Quelles sont les techniques qui permettent de réguler la procréation humaine? On envisagera d’abord les techniques de contraception, puis celles de PMA.

I. Éviter une grossesse non désirée

La connaissance du fonctionnement de l’appareil reproducteur a permis de proposer différentes méthodes de contraception, empêchant de manière réversible la fécondation ou la nidation de l’embryon et donc la survenue d’une grossesse non désirée lors d’un rapport sexuel. Une contraception fiable et efficace doit être choisie en fonction de la situation du couple, du risque de transmission d’IST, de l’âge des partenaires (la fertilité décroit avec l’âge), de l’acceptation d’un risque plus ou moins élevé de grossesse.

A. Les méthodes de contraception mécaniques

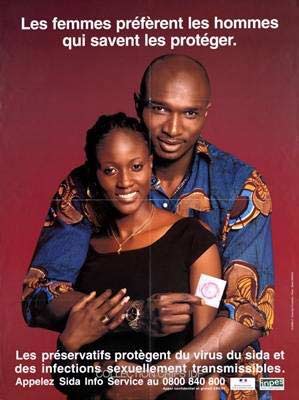

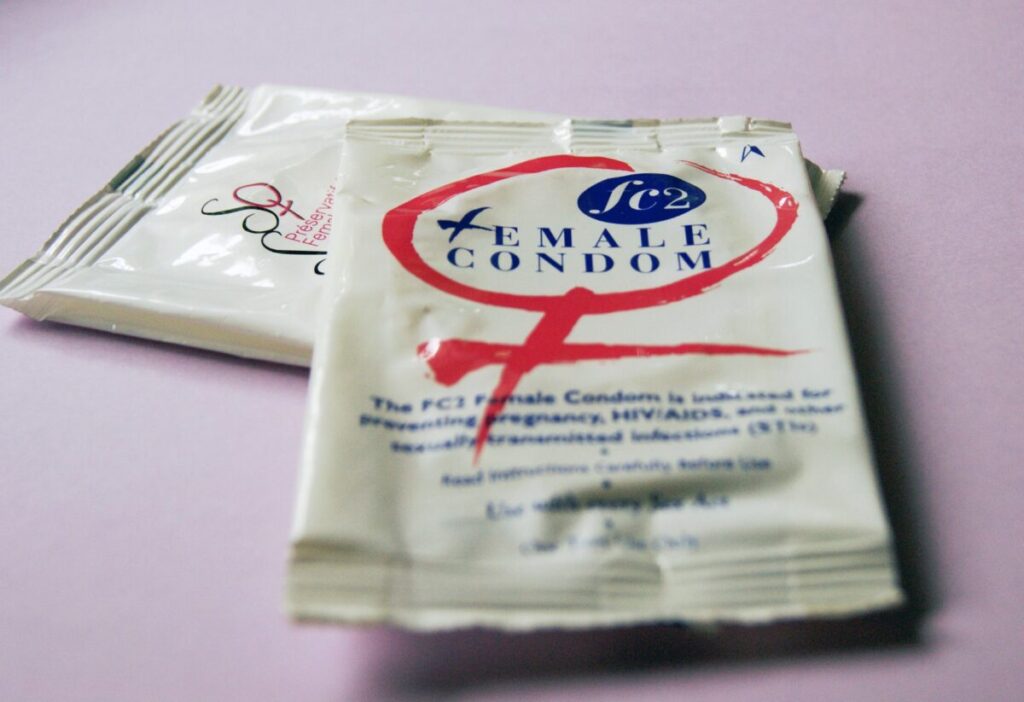

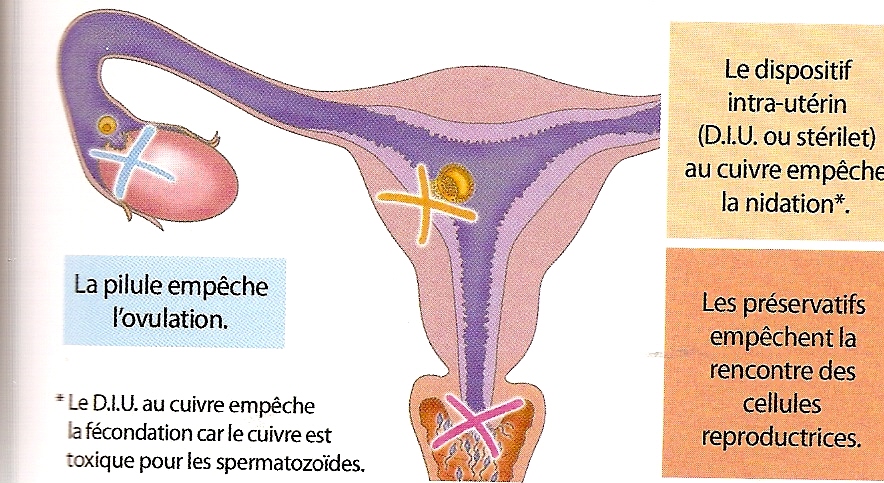

Les méthodes mécaniques empêchent la rencontre des spermatozoïdes et de l’ovocyte par une barrière physique. Ce sont en particulier les préservatifs féminins et masculins, seule contraception empêchant aussi la transmission d’infections sexuellement transmissibles (IST) comme le SIDA, certains papillomavirus, etc. En cas de doute, un dépistage peut être pratiqué auprès d’un centre de dépistage anonyme et gratuit, ou auprès d’un médecin.

D’autres méthodes de contraception mécanique existent, mais peu fiables (ex: diaphragme, spermicide).

Le stérilet ou DIU (= dispositif intra-utérin) agit aussi de façon mécanique en empêchant la nidation d’un embryon dans l’utérus, mais ne protège pas contre les IST.

B. Les méthodes de contraception hormonale

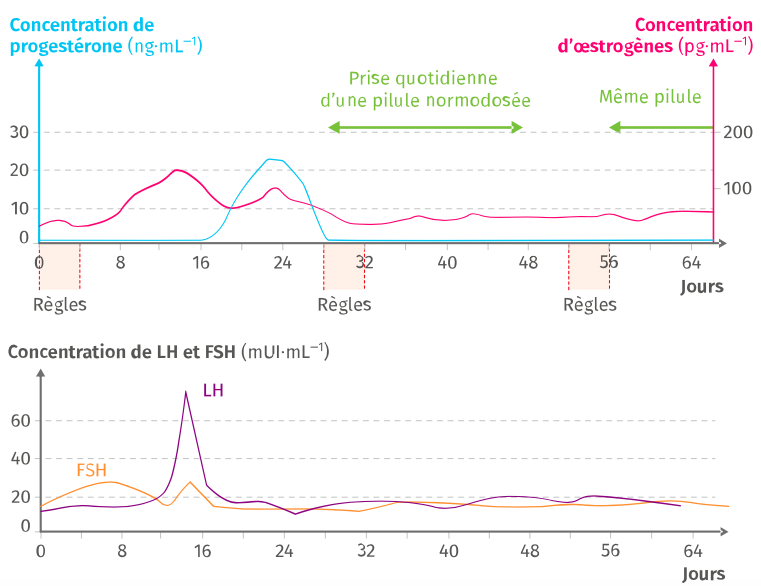

La connaissance du mécanisme d’action des hormones sexuelles naturelles sur l’appareil reproducteur a permis de proposer des méthodes de contraception hormonale.

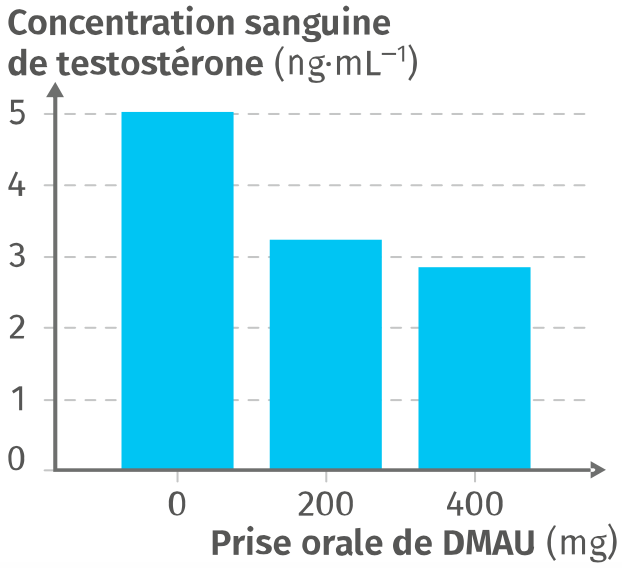

Il existe une contraception hormonale masculine, qui contient une molécule analogue à la testostérone empêchant la production de spermatozoïdes, en mimant l’effet de rétrocontrôle négatif de la testostérone sur l’hypophyse. Elle est peu utilisée en France, elle présente la même efficacité et les mêmes contraintes que la contraception féminine.

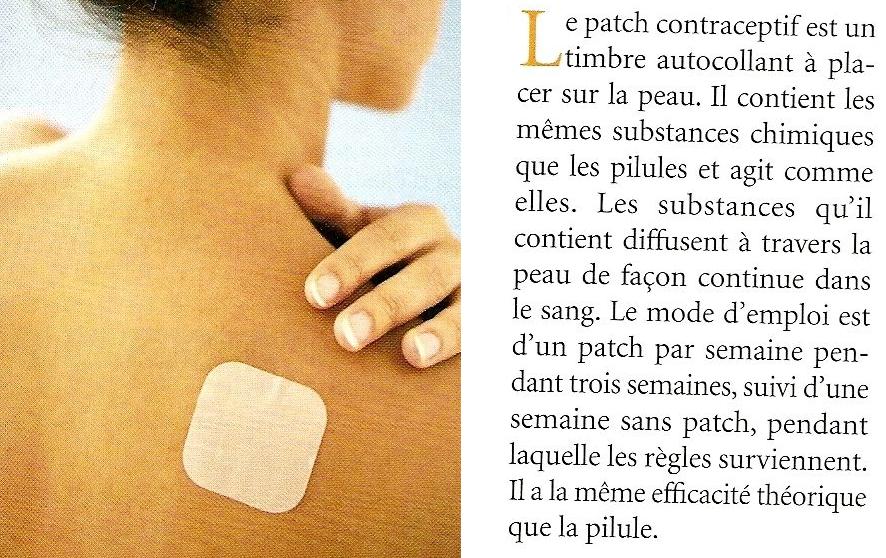

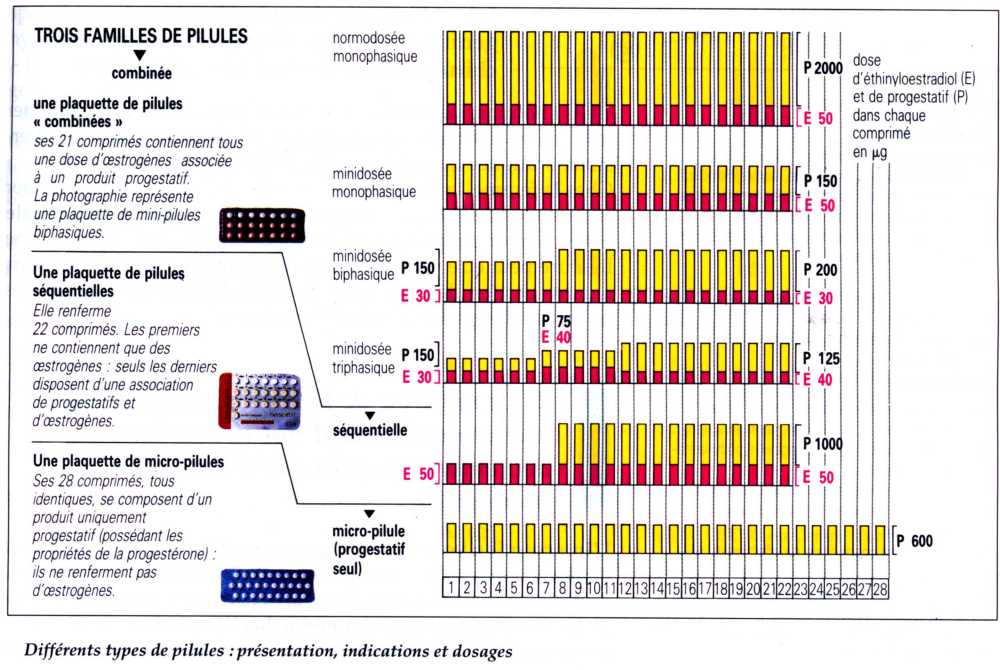

La contraception hormonale féminine se présente sous différentes formes (pilule, patch, implant, DIU hormonal,… avec des contraintes variables). Dans tous les cas, elle contient des œstro-progestatifs ou des progestatifs de synthèse qui perturbent le contrôle hypothalamo-hypophysaire des ovaires et empêchent l’ovulation. Elle est délivrée sur ordonnance après consultation d’un médecin ou d’une sage-femme. Elle présente des effets secondaires et des contre-indications.

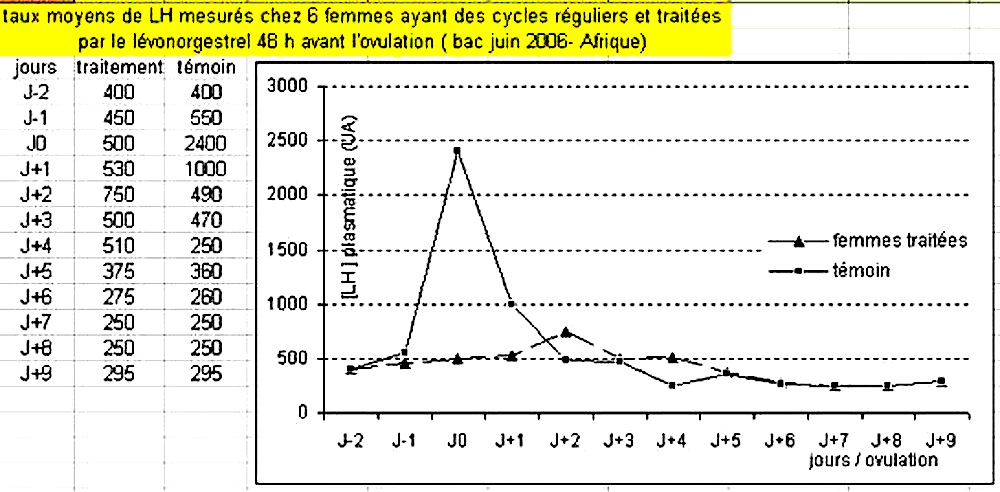

La contraception d’urgence féminine, ou « pilule du lendemain », agit de la même façon mais les doses de progestérone de synthèse (lévonorgestrel) sont très élevées et empêchent l’ovulation uniquement si celle-ci n’a pas eu lieu. Elle aurait aussi une action sur la nidation de l’embryon. Elle doit être prise le plus rapidement possible suite à un rapport sexuel sans contraception (pas de contraception, oubli de pilule, préservatif déchiré,…). Son efficacité décroit avec le temps, et doit être prise au mieux dans les 24h après un rapport non protégé, maximum 5 jours après, sans ordonnance ; elle ne peut pas être utilisée de façon régulière car ses effets à long terme n’ont pas été étudiés. Une méthode de contraception efficace doit donc être trouvée.

Pour les mineur/e/s : pas besoin d’autorisation parentale pour obtenir une contraception. Elle peut être délivrée gratuitement dans un Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF). Sinon, la consultation d’un médecin ou d’une sage-femme est payante. La contraception d’urgence est délivrée par les pharmaciens ou l’infirmière scolaire (gratuitement pour les mineures) et ne nécessite pas de consultation chez un médecin. Le CPEF et l’infirmière scolaire pourront aussi vous écouter et vous informer sur la sexualité.

Le stérilet, posé dans les 5 jours suivant un rapport non protégé est aussi un moyen de contraception d’urgence. Il nécessite toutefois une consultation médicale ou auprès d’une sage-femme.

C. La contragestion

La contragestion empêche la nidation de l’embryon après fécondation. Elle est utilisée lorsque la fécondation a eu lieu mais que le couple ne souhaite pas garder l’enfant : c’est une IVG (= Interruption Volontaire de Grossesse) médicamenteuse (ou « avortement chimique »). Le délai légal en France pour une IVG est de 12 semaines de grossesse (soit 14 semaines d’aménorrhée = 14 semaines après le 1e jour des règles), mais l’IVG médicamenteuse ne fonctionne que jusqu’à 5 semaines de grossesse (soit 7 semaines d’aménorrhée).

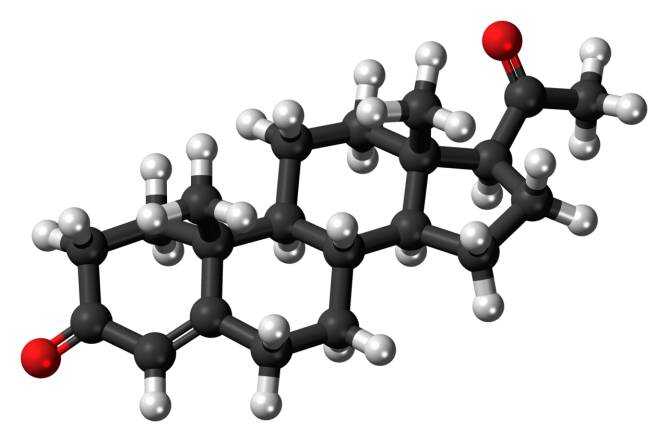

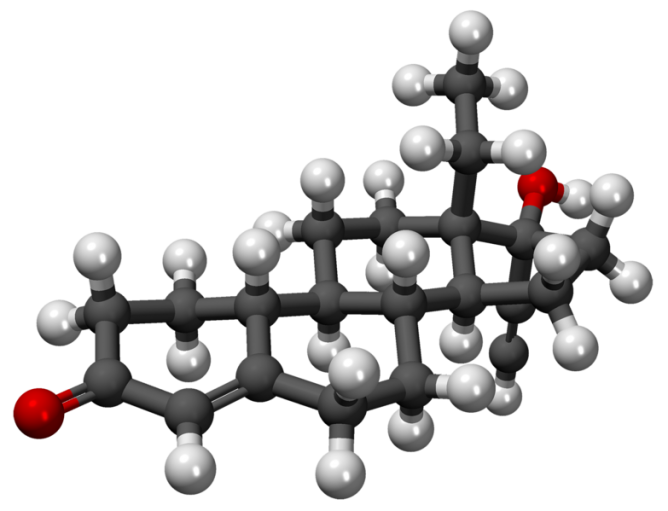

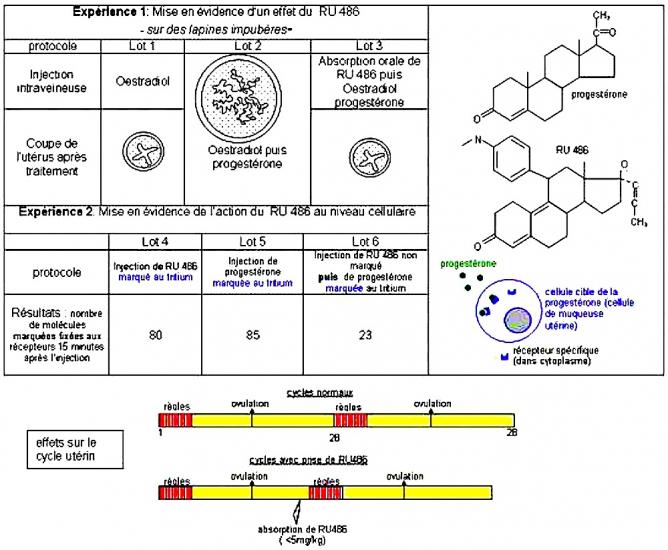

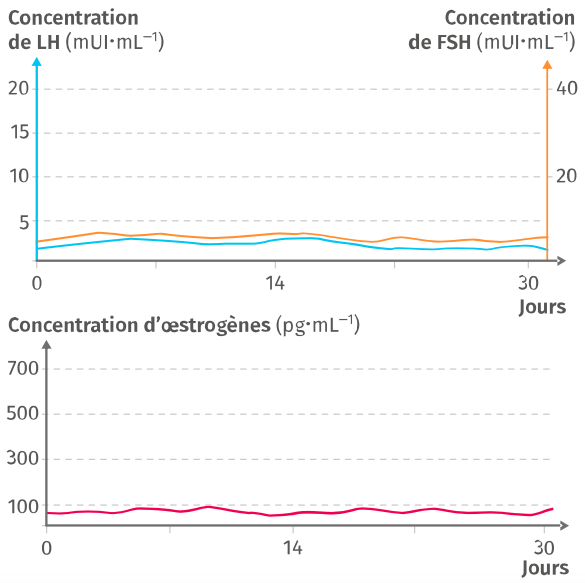

Les hormones contragestives (ex : RU486 = mifépristone) ont une structure proche de la progestérone endogène (= fabriquée par le corps) : elles se fixent sur le récepteur de la progestérone et empêchent la progestérone de se fixer et de maintenir la muqueuse utérine, ce qui provoque l’élimination de la muqueuse utérine et de l’embryon sous forme de règles abondantes.

II. Concevoir un enfant malgré une infertilité

A. Stérilité et infertilité

La stérilité correspond à une incapacité permanente à concevoir un enfant.

L’infertilité correspond à une incapacité à concevoir un enfant pour un couple ayant une activité sexuelle pendant 2 ans sans contraception.

Les causes d’infertilité chez une femme peuvent être le plus souvent :

- Un trouble de l’ovulation lié à un dérèglement hormonal

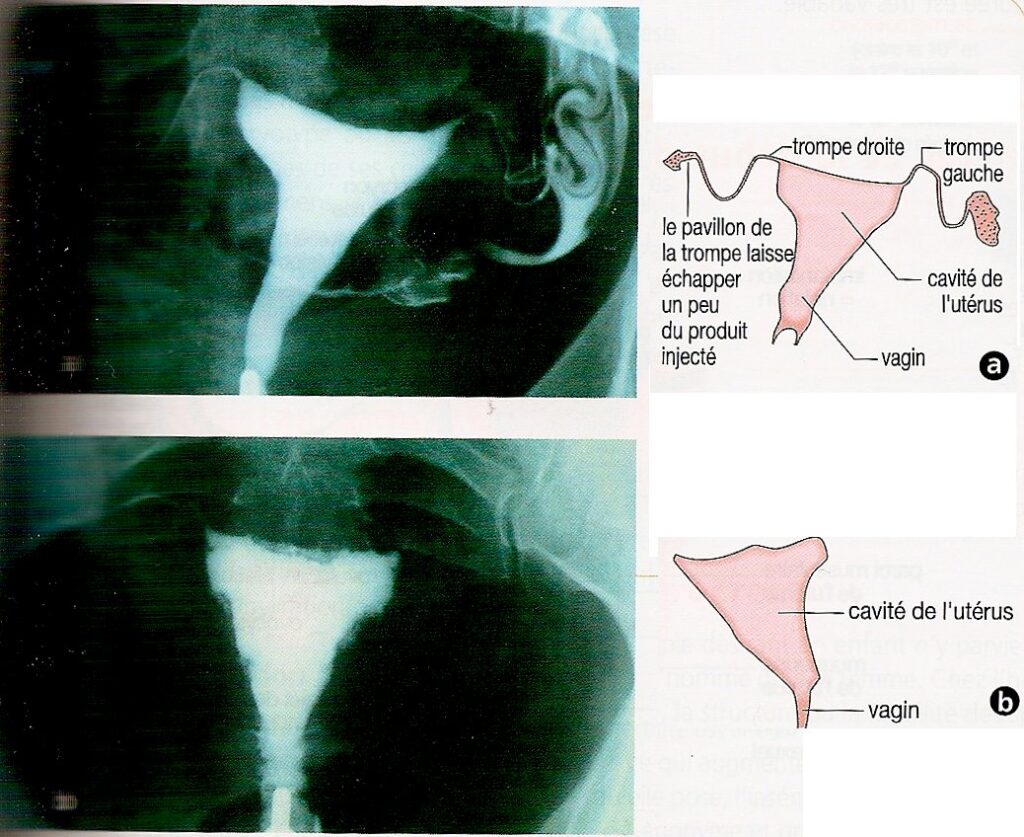

- des voies génitales bouchées (ex : trompes obstruées suite à une infection)

Chez l’homme :

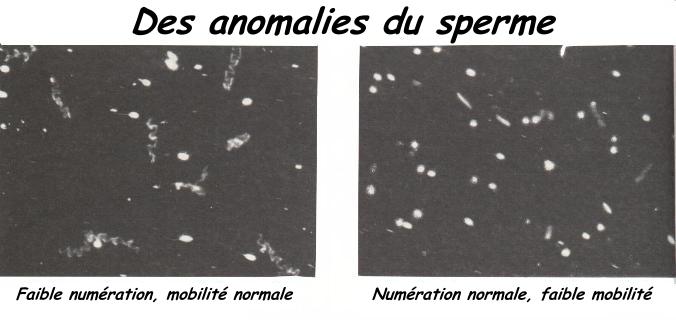

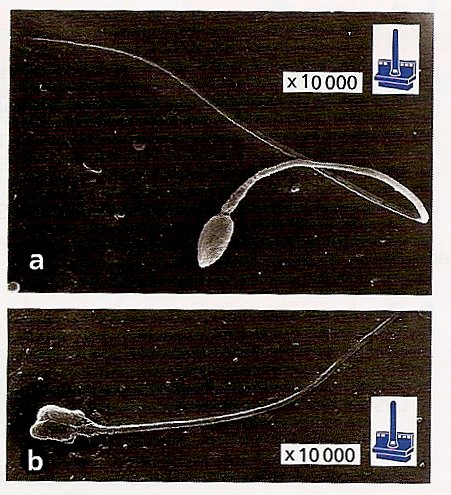

- un sperme qui ne contient pas assez de spermatozoïdes mobiles de forme normale

- des voies génitales bouchées.

b) spermatozoïde à 2 têtes

On propose alors à ces couples voulant avoir un enfant une procréation médicalement assistée (PMA) en lien avec la cause d’infertilité du couple.

B. Les techniques de PMA

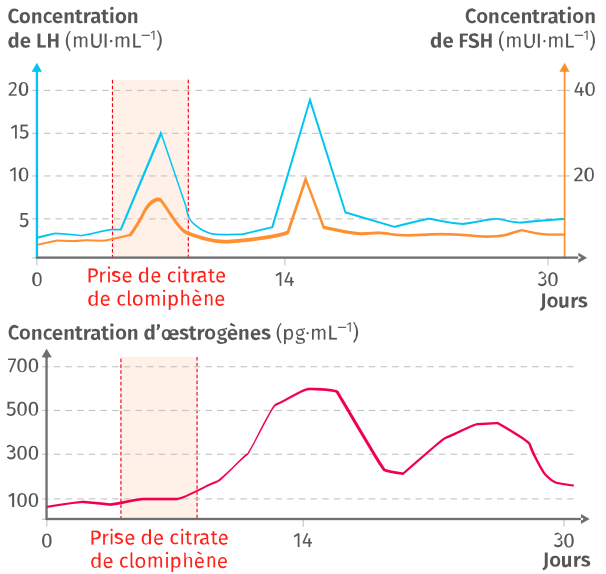

Un dérèglement hormonal empêchant l’ovulation peut être traité par stimulation hormonale par des hormones sexuelles de synthèse.

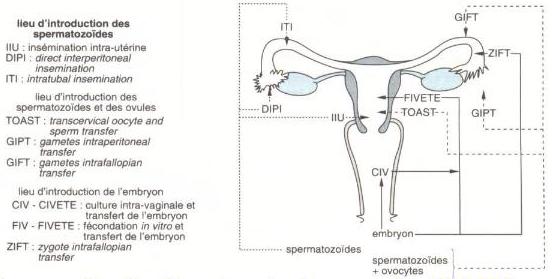

Lorsque les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, ou si la glaire cervicale ne permet pas le passage des spermatozoïdes, on réalise une insémination artificielle (IA) = insémination intra-utérine (IIU) : les spermatozoïdes du père (IAC : du conjoint) ou d’un donneur (IAD : d’un donneur) sont insérés dans l’utérus de la mère.

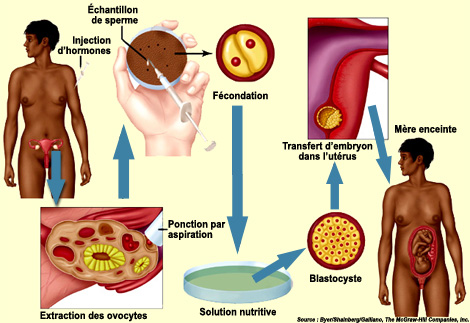

Si les voies génitales sont bouchées chez la femme, une FIVETE (Fécondation in vitro et transplantation embryonnaire) peut être proposée : on stimule l’ovulation par un traitement hormonal, on prélève les ovocytes mûrs dans l’ovaire, puis on les féconde en laboratoire avec des spermatozoïdes et on les réinjecte dans l’utérus de la mère.

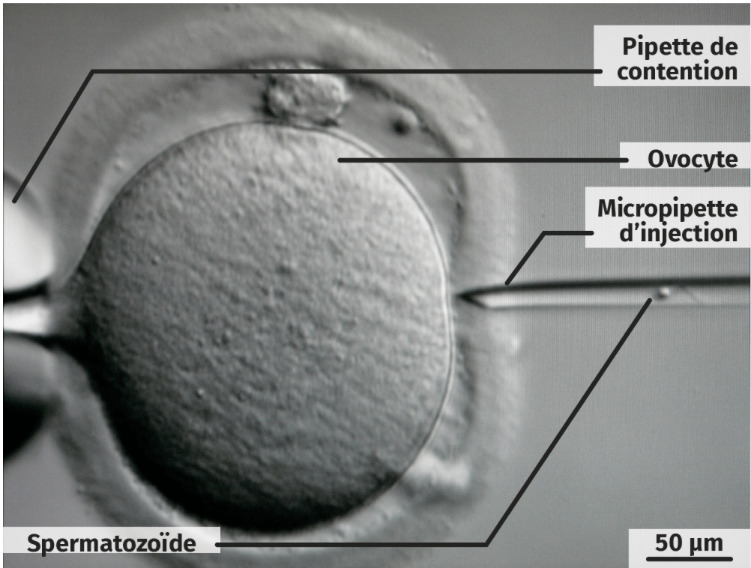

Si les spermatozoïdes normaux sont trop peu nombreux, s’il y a un risque de transmission d’IST, on injecte le noyau du spermatozoïde (ICSI : injection intra cytoplasmique de spermatozoïde) dans un ovocyte au cours d’une FIVETE.

Conclusion

La connaissance du contrôle hormonal du fonctionnement de l’appareil reproducteur a permis de développer des méthodes de contraception pour éviter une grossesse non désirée, et des méthodes de procréation médicalement assistée pour favoriser la venue d’une grossesse chez un couple infertile.

Ressources:

- http://www.contraceptionmasculine.fr/les-methodes/la-chm/

- http://www.macontraception.fr

- http://www.choisirsacontraception.fr/vos-questions/quand-on-est-mineure.htm

- https://www.onsexprime.fr

- https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=moyens-de-contraception

- https://www.planning-familial.org/fr