Introduction

Un réflexe est une réponse musculaire stéréotypée, involontaire et très rapide à un stimulus. Il implique un message nerveux transmis par des neurones (cellules nerveuses). Parmi les réflexes, le réflexe myotatique correspond à la contraction du muscle en réponse à son étirement, comme le réflexe rotulien qui provoque l’extension de la jambe en réponse à une percussion. Le réflexe myotatique est constamment impliqué dans le maintien de la posture : une légère contraction permanente, appelée tonus musculaire, des muscles impliqués dans le maintien de cette posture en réponse aux étirements des muscles lors d’un léger déséquilibre, permet de rester en équilibre à tout instant. Le réflexe myotatique est souvent utilisé en outil de diagnostic pour vérifier le fonctionnement du système musculaire et nerveux lors d’une visite médicale (ex : réflexe achilléen : la percussion du tendon d’Achille étire le muscle soléaire du triceps sural qui se contracte de façon réflexe, ce qui entraine une extension du pied). On cherche à expliquer comment se réalise un réflexe myotatique. On s’intéressera aux éléments fonctionnels (organes, cellules) impliqués dans le réflexe, puis à la transmission du message nerveux sensoriel et moteur entrainant la contraction du muscle.

I. Les éléments fonctionnels de l’arc réflexe

A. Le réflexe myotatique

L’activité électrique du muscle peut être enregistrée sur un EMG = électromyogramme par ExAO, et traduit l’état de contraction du muscle. Lors d’un réflexe myotatique, un muscle se contracte de façon réflexe en réponse à son extension, de façon rapide et involontaire, mais d’intensité variable. L’intensité de la contraction réflexe dépend de l’intensité du stimulus initial : une forte stimulation entraine une forte contraction réflexe. Elle dépend aussi de la contraction des muscles : elle peut aussi être augmentée si les muscles sont totalement relâchés ou au contraire amoindrie si le muscle est contracté. Le réflexe ne peut donc pas être contrôlé volontairement, mais son amplitude peut être modulée.

B. L’arc réflexe à l’échelle des organes

Rappel et lexique :

- Stimulus : variation d’un paramètre physico-chimique du milieu susceptible d’être reçu par un récepteur.

- Récepteur : Structure capable de transformer un stimulus en un message nerveux.

- Effecteur : Organe dont l’activité correspond à la réponse de l’organisme à un stimulus.

- Centres nerveux : parties du système nerveux (l’encéphale et la moelle épinière) où arrivent des messages provenant des organes des sens et d’où partent des messages nerveux après traitement vers les organes effecteurs.

- Nerfs : regroupement de fibres nerveuses (axones, dendrites) des neurones qui transmettent un message nerveux.

Les organes impliqués dans le réflexe myotatique, en particulier le centre nerveux, ont pu être identifiés par différentes expériences.

L’enregistrement de l’EMG montre un délai entre la stimulation et la réponse du muscle (environ 30 à 40 ms), qui correspond au délai de transmission du message nerveux, indique que le centre nerveux impliqué est la moelle épinière. La vitesse moyenne étant de 50m/s, le message a parcouru 1,5m à 2m (aller /retour), ce qui est trop court pour remonter jusqu’au cerveau.

Par ailleurs, la section de la moelle épinière supprime la motricité volontaire mais pas le réflexe myotatique des muscles situés sous la section, ce qui montre que la moelle épinière est le seul centre nerveux qui intervient dans le réflexe myotatique. Un réflexe myotatique fait donc intervenir uniquement la moelle épinière comme centre nerveux, l’encéphale (cerveau) ne prend part qu’à la motricité volontaire. Plus précisément, des expériences de sections et de stimulation ont montré que le message nerveux sensitif passe au niveau de la racine dorsale de du nerf rachidien (du côté du ganglion rachidien) et le message nerveux moteur passe par la racine ventrale du nerf rachidien.

Ainsi, les différents organes impliqués dans le réflexe myotatique sont :

- L’organe récepteur est le muscle : il contient des fuseaux neuromusculaires qui sont sensibles à leur étirement et qui sont des récepteurs sensoriels. Ils sont stimulés par l’étirement du muscle et génèrent un message nerveux dit sensitif ou afférent suite à cette stimulation ou stimulus.

- Le nerf sensitif est un nerf rachidien (qui vient du rachis = colonne vertébrale) qui transmet le message nerveux sensitif afférent du muscle vers le centre nerveux ;

- Le centre nerveux (moelle épinière, cerveau) reçoit les messages sensitifs afférents et élabore une réponse. C’est la moelle épinière dans la colonne vertébrale qui remplit ce rôle pour le réflexe myotatique ;

- Le nerf moteur est aussi un nerf rachidien. Il transmet le message nerveux moteur efférent (du centre nerveux vers l’organe effecteur) jusqu’au muscle ;

- Les muscles, qui réalisent la réponse, sont les organes effecteurs : le muscle qui s’est allongé se contracte en réponse à son propre étirement. Le muscle antagoniste, qui réalise le mouvement opposé, au contraire, se détend pour permettre son élongation.

Le message nerveux réalise donc une boucle partant du muscle et revenant au muscle, en qq ms : c’est l’arc réflexe.

Schéma de l’arc réflexe myotatique (Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shéma_fonctionel_du_réflexe_ostéotendineux_.svg)

C. L’arc réflexe à l’échelle cellulaire

Les nerfs sont constitués de cellules nerveuses appelées neurones. Ces cellules sont polarisées : le corps cellulaire (ou soma) contient le noyau, alors que les prolongements cytoplasmiques peuvent être :

- des axones souvent longs, uniques, qui constituent les fibres nerveuses dans les nerfs, et qui transmettent le message nerveux venant du corps cellulaire ;

- ou des dendrites souvent courtes, multiples, ramifiées, qui collectent les messages nerveux provenant d’autres neurones, et les transmettent au corps cellulaire.

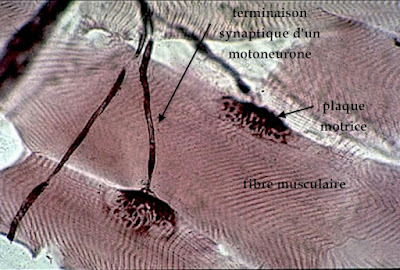

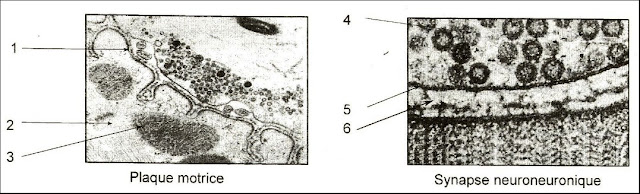

Les synapses sont les jonctions entre les neurones. La jonction entre deux neurones est appelée synapse neuro-neuronale (ou neuro-neuronique), celle entre un neurone et un muscle est appelée synapse neuro-musculaire ou plaque motrice. Les neurones élaborent et transmettent un message nerveux.

Il existe trois types de neurones impliqués dans le réflexe myotatique :

– Les neurones sensitifs ou afférents qui sont des neurones en T, c’est-à-dire avec deux fibres nerveuses reliées par un corps cellulaire. Une longue dendrite s’enroule autour de fibres musculaires modifiés : l’ensemble forme un fuseau neuromusculairequi est sensible à sa propre élongation : le fuseau neuromusculaire est le récepteur sensoriel de l’arc réflexe. Une fois stimulé, il génère un message nerveux qui est transmis par la dendrite vers le corps cellulaire situé dans le ganglion rachidien (spinal) dans la partie dorsale du nerf rachidien. Un axone transmet le message nerveux sensitif afférent jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière. C’est dans la moelle épinière que le message va être transmis du neurone afférent (sensitif) au neurone efférent (moteur), par le biais d’une synapse neuro-neuronale. Le réflexe myotatique fait intervenir un petit nombre de neurones.

– Les neurones moteurs ou motoneurones sont des neurones multipolaires, c’est-à-dire avec de nombreuses dendrites et un long axone. Les corps cellulaires des motoneurones sont dans la substance grise de la moelle épinière. L’axone très long emprunte la racine ventrale de la moelle épinière, passe dans la partie ventrale du nerf rachidien et va jusqu’aux cellules musculaires auxquelles il transmet le message nerveux moteur efférent. Au niveau du muscle, l’axone du motoneurone réalise une synapse neuro-musculaire avec la fibre musculaire, appelée plaque motrice. Cette jonction permet la transmission du message nerveux au muscle et la contraction du muscle en réponse à la stimulation.

– les interneurones : ce sont des neurones multipolaires qui relient des neurones sensitifs et des neurones moteurs. En effet, l’électromyogramme établi sur les deux muscles antagonistes (ici, les muscles soléaire et tibial) montre que les signaux électriques des deux muscles s’excluent mutuellement. Il y a un contrôle qui évite la contraction simultanée des muscles antagonistes et permet le maintien correct de la posture, grâce à une deuxième boucle neuronique : le neurone sensitif afférent stimule un interneurone inhibiteur qui inhibe le neurone moteur efférent du muscle antagoniste qui ne doit pas se contracter.

Dans le cas du réflexe myotatique, un neurone sensoriel capte l’élongation du muscle, transmet un message nerveux afférent jusqu’au centre nerveux, où il fait synapse avec un neurone moteur, qui transmet en retour un message moteur efférent aux muscles impliqués dans la réalisation du mouvement de contraction réflexe du muscle étiré et la réalisation d’un mouvement. C’est un réflexe faisant intervenir un petit nombre de neurones.

II. Le message nerveux afférent

A. Genèse d’un message nerveux

Les fibres musculaires sont entourées par l’extrémité de l’axone du neurone sensoriel ; celle-ci est sensible à l’étirement de la fibre musculaire : c’est un récepteur sensoriel. Lors d’un étirement, le récepteur sensoriel capte le stimulus (sensation de départ) et élabore un message nerveux sensoriel afférent. Pour obtenir la naissance d’un PA, il faut une stimulation d’intensité suffisante, on dit qu’il existe un seuil de stimulation, et le potentiel d’action a alors une amplitude constante : c’est la loi du tout ou rien.

B. Nature du message nerveux

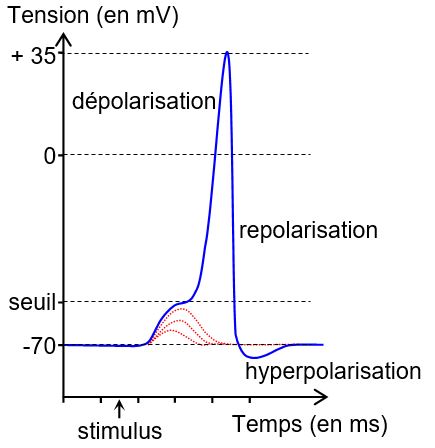

Toute cellule a une polarisation membranaire : il y a une différence de potentiel entre le cytoplasme et le milieu extérieur, appelée potentiel de membrane. Lorsque la cellule est au repos, on parle de potentiel de repos (environ -70mV).

Lorsqu’une fibre nerveuse reçoit une stimulation suffisante, elle génère un potentiel d’action correspondant à une variation brutale du potentiel de membrane : après un court temps de latence, on observe tout d’abord une dépolarisation avec une inversion de polarité (+20mV), immédiatement suivie d’une repolarisation et d’une hyperpolarisation (-80mV), puis du retour au potentiel de repos. Un potentiel d’action est extrêmement rapide : il se produit en qq ms (environ 4ms). Le message nerveux correspond donc à une brève modification de la différence de potentiel électrique au niveau de la membrane d’un neurone. Plusieurs potentiels d’action peuvent se succéder : ce sont des trains de potentiels d’action.

Un potentiel d’action (Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Potentiel_action_PA_seuil.jpg)

Quand on fait varier l’intensité de la stimulation, si la stimulation est suffisante, l’amplitude du PA est constante, mais la fréquence des potentiels d’action varie : le message nerveux est donc codé en fréquence de potentiels d’action.

Effet de l’intensité de la stimulation sur la fréquence et l’intensité des potentiels d’action

C. La transmission le long du neurone sensoriel

Le message nerveux élaboré par le neurone sensoriel (ex : nerf sciatique pour la jambe) circule le long de la dendrite jusqu’au ganglion rachidien de la corne dorsale du nerf rachidien, où se situe le corps cellulaire du neurone sensoriel. Le corps cellulaire se prolonge par un axone qui transmet le message nerveux de la même manière jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière.

Le message nerveux est transmis le long du neurone sous forme de potentiels d’action : la dépolarisation membranaire se transmet de proche en proche. Certains axones sont entourés d’une gaine de myéline isolante, entrecoupée au niveau des nœuds de Ranvier. Dans ce cas, la propagation du message nerveux est plus rapide car la dépolarisation se propage de façon saltatoire d’un nœud de Ranvier au suivant.

Après la phase de dépolarisation, la fibre est incapable de se dépolariser à nouveau pendant quelques millisecondes : c’est la période réfractaire, responsable de la propagation unidirectionnelle du message nerveux.

Au niveau du nerf entier, la propagation de plusieurs trans de potentiels d’action en même temps sur plusieurs fibres nerveuses se traduit par un potentiel global (PG) dont l’amplitude augmente avec le nombre de fibres nerveuses recrutées lorsque l’intensité de la stimulation augmente.

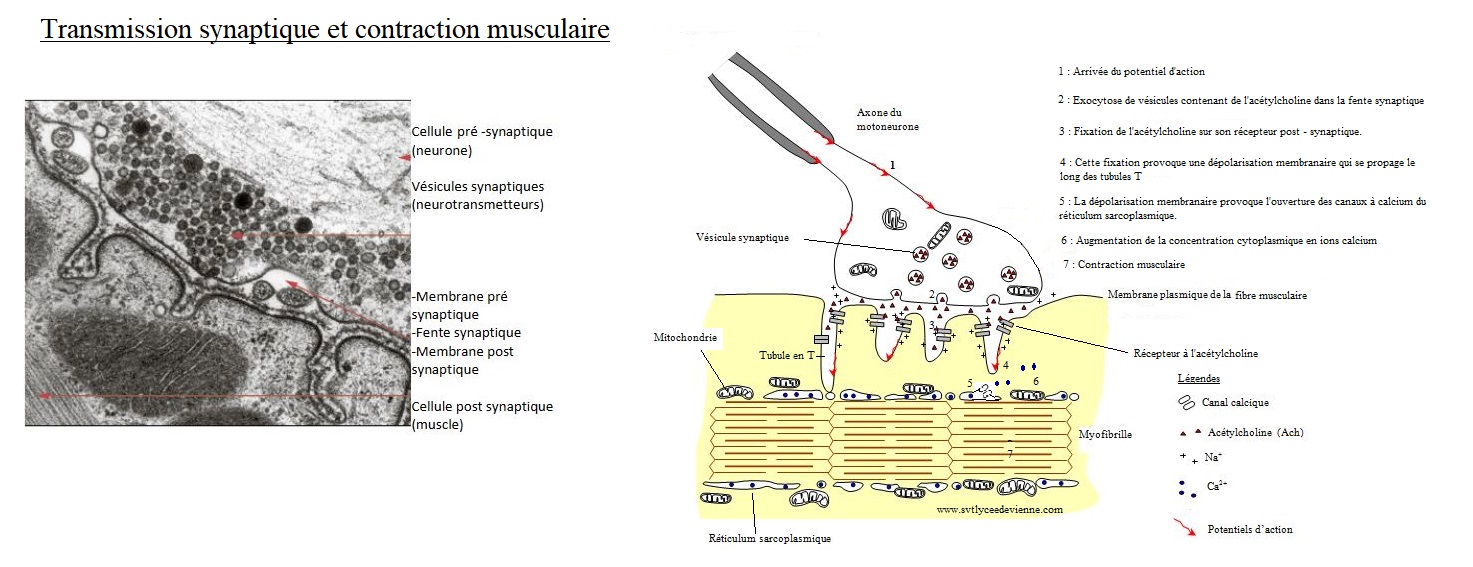

D. La synapse neuro-neuronale

Au niveau de la moelle épinière, l’axone sensoriel fait une synapse neuro-neuronale au niveau de la substance grise dans la corne ventrale de la moelle épinière avec le corps cellulaire du neurone moteur : l’axone du neurone sensoriel, qui se termine par un bouton présynaptique (extrémité du neurone), est séparé des dendrites du neurone moteur par une fente synaptique de qq nm de large, qui empêche la propagation du message nerveux sous forme électrique. Le message nerveux est transmis au niveau des synapses sous forme chimique : le bouton présynaptique présente des vésicules contenant des molécules chimiques, les neuromédiateurs = neurotransmetteurs (= molécules utilisées dans la transmission d’un message nerveux), comme l’acétylcholine. L’arrivée d’un train de potentiels d’action à l’extrémité du neurone pré-synaptique provoque la fusion des vésicules avec la membrane plasmique et l’exocytose (= libération de molécules contenues dans des vésicules par fusion de ces vésicules avec la membrane plasmique) des neuromédiateurs dans la fente synaptique qui se fixent sur des récepteurs post-synaptiques sur la membrane du neurone moteur. Plus la fréquence des potentiels d’action du neurone présynaptique est élevée, plus la quantité de neuromédiateurs libérée est importante : le message nerveux au niveau de la fente synaptique est unmessage biochimique codé en concentration de neurotransmetteur. La fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs post-synaptiques déclenchent la genèse de PA sur le motoneurone.

Une autre synapse se réalise entre le neurone sensoriel et l’interneurone inhibiteur, dont l’activation empêche le muscle antagoniste de se contracter car il diminue l’activité électrique du neurone moteur du muscle antagoniste en l’hyperpolarisant.

Illustration d’une transmission synaptique entre deux neurones

Plus la fréquence des potentiels d’action du neurone présynaptique est élevée, plus la quantité de neuromédiateurs libérée est importante : le message nerveux au niveau de la fente synaptique est un message biochimique codé en concentration de neurotransmetteur.

Une autre synapse se réalise entre le neurone sensoriel et un interneurone inhibiteur, dont l’activation empêchera le muscle antagoniste de se contracter car il diminue l’activité électrique du neurone moteur du muscle antagoniste en l’hyperpolarisant.

III. Le message nerveux afférent

A. Genèse d’un message nerveux

Un message nerveux moteur efférent est alors élaboré au niveau du corps cellulaire du neurone moteur, situé dans la substance grise de la moelle épinière. Il est codé lui aussi en fréquence de potentiels d’action. Il se propage via la corne ventrale de la moelle épinière en passant par la racine ventrale du nerf rachidien le long du nerf moteur jusqu’au muscle où le nerf moteur réalise une synapse neuro-musculaire, ou plaque motrice. La synapse neuro-musculaire du neurone moteur avec la fibre musculaire présente de nombreuses similarités avec la synapse neuro-neuronale : c’est une synapse chimique faisant intervenir l’acétylcholine comme neuromédiateur. La différence réside dans la réponse de la cellule musculaire : la genèse d’un potentiel d’action musculaire provoque la contraction de la fibre musculaire (ou cellule musculaire).

Plaque motrice (MO)

La synapse neuro-musculaire du neurone moteur avec la fibre musculaire, ou plaque motrice, présente de nombreuses similarités avec la synapse neuro-neuronale : c’est une synapse chimique faisant intervenir l’acétylcholine comme neuromédiateur. La différence réside dans la réponse de la cellule musculaire : la genèse d’un potentiel d’action musculaire provoque la contraction de la fibre musculaire.

Comparaison entre une synapse neuro-musculaire (plaque motrice) et une synapse neuro-neuronique (MET). 1) Membrane postsynaptique 2) Myofibrille 3) Mitochondrie 4) vésicules synaptique 5) Membrane plasmique du bouton présynaptique 6) fente synaptique

B. Nature du message nerveux

En effet, la fixation de l’acétylcholine (ACh) sur les récepteurs de la fibre musculaire provoque la formation puis la propagation d’un potentiel d’action dans la cellule musculaire. La cellule musculaire, ou fibre musculaire, contient dans son cytoplasme des filaments contractiles, appelés myofibrilles (cf. ch3B1), entouré d’un réseau de tubules appelé réticulum sarcoplasmique(reticulum= petit sac ; sarco- = corps : le sarcoplasme est le cytoplasme des cellules musculaires, le réticulum sarcoplasmique est un réticulum endoplasmique lisse spécialisé des cellules musculaires). Le réticulum sarcoplasmique contient des ions calcium et est au contact de la membrane plasmique de la cellule musculaire. Le potentiel d’action entraîne l’ouverture de canaux calciques du réticulum sarcoplasmique des cellules musculaires des muscles squelettiques qui libèrent du calcium dans le cytosol (cytosol + organites = cytoplasme), ce qui provoque une augmentation de la concentration cytosolique en ions calcium. Cela induit la contraction musculaire et la réponse motrice au stimulus (cf ch3B1). L’absence de contraction du muscle antagoniste permet le mouvement.

Conclusion

Le réflexe myotatique implique différents organes (muscle, nerfs sensoriels et moteurs, moelle épinière) et cellules (neurone sensoriel et moteur, fibres musculaire). Il est permis par la transmission d’un message nerveux électrique le long des neurones, codé en fréquence de potentiels d’action, et d’un message biochimique, codé en concentration de neurotransmetteur au niveau des synapses. Il provoque la contraction du muscle en réponse à son étirement, et empêche le muscle antagoniste de se contracter. Il est nécessaire pour le maintien de la posture. Il est ainsi un outil permettant de diagnostiquer d’éventuelles lésions ou atteintes de l’arc réflexe : ainsi, une absence de réflexe peut traduire, selon les cas, une lésion des nerfs ou de la moelle épinière.