Introduction

L’ATP (adénosine triphosphate) est la molécule d’échange universel d’énergie sous forme chimique chez les êtres vivants. Elle est utilisée chez les êtres humains lors de la contraction musculaire, mais elle est aussi produite et utilisée par les végétaux lors de la photosynthèse (cf ch2A2), et, plus généralement, dans tous les processus cellulaires qui nécessitent de l’énergie. On se demande comment est produit l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire. On étudiera la molécule d’ATP, puis comment elle est produite au cours de la respiration et de la fermentation, et enfin les effets des produits dopants.

I. L’ATP, une molécule énergétique

A. L’ATP

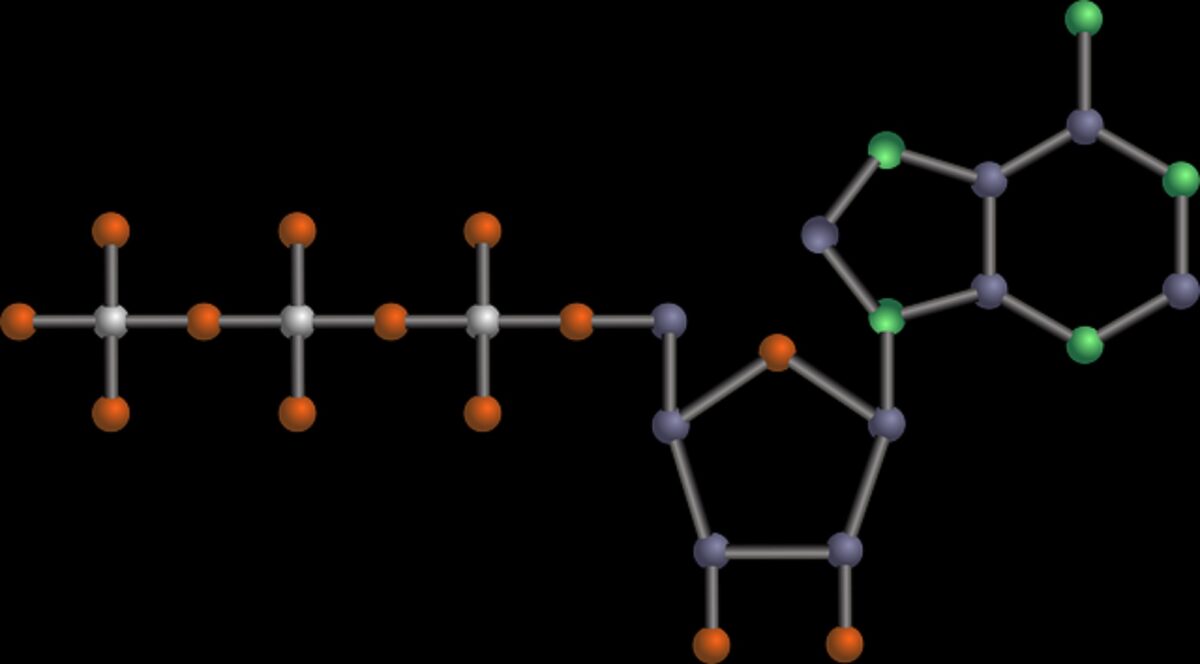

L’ATP est une molécule énergétique universelle qui comporte une chaîne de trois groupements phosphates liés à une adénosine (adénine liée à un ribose). Les liaisons entre ces groupements phosphates peuvent être facilement hydrolysées, ce qui libère de l’ADP (adénosine diphosphate), du phosphate inorganique (Pi) et surtout de l’énergie qui est libérée par l’hydrolyse de la liaison entre l’ADP et le Pi. Cette énergie pourra être utilisée pour des réactions biochimiques, c’est-à-dire pour toutes les réactions métaboliques et activités de la cellule.

Représentation d’une molécule d’adénosine triphosphate, ou ATP.

Hydrolyse de l’ATP:

ATP + H2O –> ADP + Pi + énergie

À l’inverse, la synthèse d’ATP nécessite un apport d’énergie : ADP + Pi + apport d’énergie → ATP + H2O

Les besoins en ATP sont constants dans les cellules mais cette molécule n’est quasiment pas stockée, elle doit être régénérée en permanence à partir de matière organique, notamment le glucose, aussi vite qu’elle est utilisée.

B. Les réactions d’oxydation et de réduction dans les processus biloogiques

L’oxydation correspond à la perte d’électrons (ou à l’éloignement des électrons de l’atome, souvent par perte de protons ou par gain d’oxygène en biologie) par une substance réduite (qui devient alors oxydée), ce qui libère de l’énergie. Au contraire, la réduction correspond au gain d’électrons (ou au rapprochement des électrons d’un atome, souvent grâce à des protons : H+ + e–ou par la perte d’atomes d’oxygène en biologie) par une substance oxydée (qui devient alors réduite), ce qui consomme de l’énergie (le terme réduction correspond à la perte de charge positive d’une molécule). Les réactions d’oxydation et de réduction sont en général couplées car elles correspondent à l’échange d’électrons entre une substance réduite et une substance oxydée : on parle de réaction d’oxydo-réduction. Au cours de cette réaction, la substance oxydée est réduite et permet l’oxydation de la substance réduite. L’espèce oxydée est donc appelée oxydant, et la substance réduite est appelée réducteur. Ainsi, l’oxydation de glucose libère de l’énergie qui est convertie en énergie chimique par la synthèse d’ATP dans la cellule.

Demi-équation d’une réduction (gain d’électrons ; ex : gain de protons ou perte d’oxygène) :

espèce oxydée (oxydant) + e– + énergie –> espèce réduite (réducteur)

Demi-équation d’une oxydation (perte d’électrons ; ex : gain d’atome d’oxygène ou perte de protons) :

espèce réduite (réducteur) –> espèce oxydée (oxydant) + e– + énergie

Ex : O2 + 2 H+ + 2 e– –> H2O (l’oxygène est un oxydant fort, il est réduit lors de la formation de molécule d’eau car il a gagné 2 électrons).

C. Deux voies métaboliques

On nomme hyaloplasme (ou cytosol) la partie fluide qui constitue le cytoplasme (le cytoplasme comprend en effet le hyaloplasme et les organites).

L’ATP nécessaire à la contraction ou aux activités cellulaires peut être régénérée par deux voies métaboliques :

– La RESPIRATION CELLULAIRE correspond à une oxydation complète de molécules organiques (comme le glucose) en CO2, en présence de dioxygène (milieu aérobie). Elle a lieu en partie dans le hyaloplasme par glycolyse, et en partie dans un organite particulier : la mitochondrie, indispensable à la respiration cellulaire. Elle produit une quantité d’énergie importante (36 moles d’ATP par mole de glucose oxydée) car son rendement énergétique est important. En microscopie électronique, la mitochondrie montre la présence d’une double membrane (cf endosymbioses ch 1A3) qui sépare la matrice mitochondriale du hyaloplasme. La membrane interne est repliée pour former des crêtes mitochondriales.

Mitochondries dans des cellules de poumon de Mammifères (MET). © Louisa Howard, Public domain, via Wikimedia Commons

– La FERMENTATION correspond à une oxydation incomplète de molécule organique comme le glucose en une autre molécule organique, et se réalise en absence de dioxygène (milieu anaérobie) dans le hyaloplasme seul par glycolyse. Elle produit une quantité d’énergie limitée (2 moles d’ATP par mole de glucose oxydée) car son rendement énergétique est faible.

II. La respiration, une oxydation complète de molécules organiques

La respiration cellulaire a lieu dans les cellules qui ont des mitochondries, et en présence de dioxygène milieu aérobie). Elle correspond à l’oxydation de molécules organiques.

A. La glycolyse

La respiration cellulaire commence par la glycolyse qui correspond à la « dégradation du glucose » qui est oxydé en pyruvate dans le hyaloplasme.

Le glucose contenu dans le milieu extracellulaire pénètre dans le hyaloplasme (cytoplasme sans les organites) de la cellule par la membrane plasmique. Il y subit une première étape d’oxydation partielle, la glycolyse, qui aboutit à la formation d’une molécule organique, le pyruvate, sans que le dioxygène soit utilisé dans cette étape (milieu aérobie ou anaérobie). Cette oxydation s’accompagne de la réduction de nicotinamide adénine dinucléotide NAD+ en NADH, H+ par 2 protons H+ et 2 e–provenant de l’oxydation incomplète du glucose (le NADH, H+ est un oxydant analogue au NADPH, H+ utilisé au cours de la photosynthèse des végétaux : cf ch2A2) :

Réduction (gain d’électrons) : NAD+ + 2 H+ + 2 e– + énergie –> 2 NADH,H+

Glucose Composé oxydé Pyruvate Composé réduit

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi –> 2 C3H4O3 + 2 NADH,H+ + 2 ATP

Cette première étape de la respiration s’accompagne d’une libération d’énergie qui permet de produire 2 molécules d’ATP, et un composé réduit NADH, H+.

B. L’oxydation du pyruvate

Ensuite, le pyruvate entre dans la matrice de la mitochondrie et subit une série de réactions d’oxydations qui constituent le cycle de Krebs (les étapes sont similaires à celles de la photosynthèse, mais en sens inverse), grâce dà des enzymes présentes dans la matrice mitochondriale. Ces réactions d’oxydation s’accompagnent de la production de composés réduits NADH,H+ et de libération d’énergie qui permet la synthèse d’ATP. Le pyruvate est intégralement dégradé : du CO2 est produit, c’est un déchet minéral qui rejeté lors de la respiration cellulaire qui correspond à l’oxydation complète du glucose.

Pyruvate Composé oxydé Composé réduit

2 C3H4O3 + 10 NAD+ + 6 H2O + 2 ADP + 2 Pi –> 6 CO2 + 10 NADH,H+ + 2 ATP

B. La régénération du composé oxydant et la production d’ATP

Lors de la dernière étape de la respiration, les composés réduits (NADH,H+) produits lors des étapes précédentes sont utilisés pour produire de l’ATP : ils sont réoxydés et cèdent leurs électrons à la chaîne respiratoire mitochondriale, un ensemble d’enzymes enchâssées dans les crêtes formées par les replis de la membrane interne de la mitochondrie et jouant le rôle de transporteurs d’électrons en oscillant entre l’état oxydé et réduit. Les électrons sont ainsi transportés dans la membrane interne de la mitochondrie jusqu’au dioxygène, l’accepteur final d’électrons : l’O2 est alors réduit par les protons et les électrons libérés par l’oxydation du NADH,H+ pour former de l’eau, autre déchet de la respiration. C’est la seule étape qui consomme du dioxygène.

Le transport des électrons le long de la chaine respiratoire s’accompagne d’une expulsion de protons H+ de la matrice de la mitochondrie vers l’espace intermembranaire de la mitochondrie. Cela forme un gradient de protons (différence de concentration entre l’intérieur et l’extérieur) de part et d’autre de la membrane interne. En microscopie électronique, la membrane interne mitochondriale est recouverte de nombreuses sphères pédonculées en contact avec la matrice : ce sont des protéines canal avec activité enzymatique, les ATP synthases, qui utilisent le gradient de protons pour produire de l’énergie en synthétisant synthétisent des molécules d’ATP grâce au flux de protons. Au total, 32 molécules d’ATP sont produites pour l’oxydation de 12 NADH,H+ en présence de dioxygène.

12 NADH,H+ + 6 O2 + 32 ADP + 32 Pi –> 12 NAD+ +12 H2O + 32 ATP

Au final, l’oxydation complète d’une molécule de glucose libère 36 molécules d’ATP. L’équation finale de la respiration est donc :

C6H12O6 + 6 O2 + 36 ADP + 36 Pi –> 6 H2O + 6 CO2 + 36 ATP

C’est une voie métabolique à haut rendement énergétique, qui nécessite du temps, et du dioxygène. Elle est utilisée prioritairement par les cellules pour des efforts longs et bien oxygénés.

III. La fermentation lactique, une oxydation incomplète de molécules organiques

Les cellules musculaires utilisent une autre voie métabolique en absence de dioxygène (conditions anaérobies) : la fermentation lactique. Elle a lieu uniquement dans le hyaloplasme des cellules.

A. La glycolyse

Elle commence par la glycolyse dans le hyaloplasme, qui produit du pyruvate, de la même façon que la respiration cellulaire (cf II.A), et produit 2 moles d’ATP par mole de glucose oxydée, et 2 moles de composé réduit NADH,H+. En effet, la glycolyse ne nécessite pas de dioxygène.

B. L’oxydation du NADH,H+

L’oxydation de NADH,H+ en NAD+ en l’absence de dioxygène est permise par la réduction de pyruvate en acide lactique (ou lactate).

Pyruvate Lactate

C3H4O3 + NADH,H+ –> C3H6O3 + NAD+

Contrairement à la respiration cellulaire, la fermentation lactique est une dégradation partielle du glucose, le lactate formé est une molécule organique qui n’est pas totalement oxydée. L’équation bilan de la fermentation lactique est donc :

Glucose + 2 ADP + 2 Pi –> 2 Lactate + 2 ATP

Elle ne libère pas de CO2, mais de l’acide lactique, et ne produit que 2 moles d’ATP par mole de glucose oxydée, son rendement est faible.

Elle est utilisée par les muscles principalement au début d’une activité physique, par la rapidité de sa mise en place, et pour de soutenir des efforts plus intenses et brefs (ex : sprint) lorsque l’oxygénation est incomplète par rapport aux besoins énergétiques. Lorsque l’acide lactique s’accumule dans les muscles, il serait à l’origine d’une sensation d’échauffement ainsi que de fatigue musculaire. L’acide lactique est éliminé dans l’heure suivant l’effort par les cellules musculaires et est utilisé par le foie, le cœur, le cerveau et les muscles et ne serait donc pas à l’origine des courbatures.

IV. Sport et santé

A. L’utilisation des voies métaboliques au cours d’un effort physique

Selon l’intensité et la durée de l’exercice, la fermentation lactique puis la respiration prennent le relais : le muscle adapte donc son métabolisme au type d’effort.

Deux types de fibres musculaires existent au sein du muscle strié squelettique :

– des fibres de types I (ou fibres lentes, ou fibres rouges) essentiellement sollicitées lors d’exercices d’endurance et dans le maintien de la posture. Elle ne sont pas très puissantes mais soutiennent un effort prolongé. Elles sont bien vascularisées, riches en mitochondries et leur principale voie de régénération de l’ATP est la respiration cellulaire.

– des fibres de type II (ou fibres rapides, ou fibres blanches) sollicitées lors d’exercices intenses et de courte durée. Elles sont plus volumineuses, pauvres en mitochondries. Elles sont utilisées principalement sur les activités nécessitant un effort bref et intense. Leur principale voie de régénération de l’ATP est la fermentation lactique.

Chaque individu a une proportion plus ou moins importante de fibres lentes/fibres rapides, selon son héritage génétique. L’entrainement physique peut modifier la proportion de ces deux types de fibres au sein des muscles d’un individu et ainsi améliorer sa performance.

B. Les produits dopants

Certains sportifs ont recours au dopage afin d’améliorer leurs performances sportives. Les produits dopants tels que les stéroïdes anabolisants sont des substances exogènes qui peuvent intervenir sur le métabolisme ou la structure des cellules musculaires en mimant l’action de la testostérone, ou l’EPO qui permet de porduire plus d’hématies. Ces produits dopants ont des effets secondaires qui peuvent être graves pour la santé (lésions musculaires, cancers, stérilité, masculinisation du corps…). L’usage de produits dopants est interdit.

Conclusion

La cellule musculaire a recours à deux types de métabolisme pour produire de l’ATP : la respiration cellulaire, et la fermentation. Elles commencent toutes les deux par la glycolyse dans le hyaloplasme qui produit du pyruvate, 2 moles d’ATP et des composés réduits (NADH,H+) par oxydation d’une mole de glucose. L’oxydation des composés réduits se fait ensuite soit dans le hyaloplasme pour la fermentation, ce qui libère du lactate, soit dans la mitochondrie pour la respiration cellulaire : le pyruvate est totalement oxydé en CO2, ce qui produit des composés réduits, et les composés réduits sont réoxydés au niveau de la chaine respiratoire de la membrane interne mitochondriale, dont l’accepteur final d’électrons est le dioxygène. Cela crée un flux de protons entre l’espace intermembranaire et la matrice mitochondriale, qui est utilisé par les ATP synthase pour produire une grande quantité d’ATP. Ces deux types de métabolisme sont utilisées pour les efforts brefs et intenses (fermentation) et pour les efforts prolongés (respiration).