Introduction

Le glucose est une molécule indispensable au fonctionnement de l’organisme. C’est une molécule utilisée par la totalité des cellules pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire grâce à la respiration cellulaire ou à la fermentation. Il est notamment utilisé par les cellules musculaires lors d’une activité physique, ou par les cellules nerveuses (nerf, cerveau). En déficit, les cellules n’auront pas l’énergie nécessaire pour effectuer leur travail. En excès, il peut causer des dommages aux cellules. On cherche à comprendre comment l’organisme maintient un approvisionnement constant en glucose à toutes les cellules, en particulier les cellules musculaires, quel que soit le niveau d’activité. On s’intéressera aux organes sources et aux organes consommateurs de glucose, puis au système de régulation hormonale du glucose, et son dysfonctionnement.

I. Les flux de glucose dans l’organisme

A. Besoins en glucose des organes consommateurs

Les cellules musculaires ont besoin de nutriments, principalement de glucose et de dioxygène, puisés dans le sang. Les besoins en glucose et en dioxygène des cellules musculaires augmentent lors d’un effort musculaire. Les muscles sont donc des organes consommateurs : ils prélèvent le glucose dans le sang grâce à des protéines membranaires de transport (transporteurs GluT) qui font entrer le glucose dans la cellule.

B. Réserves et organes sources

La digestion des glucides issus de l’alimentation dans le tube digestif produit du glucose qui est absorbé au niveau de la muqueuse intestinale de l’intestin grêle. Ensuite, le glucose passe dans le sang : c’est l’absorption intestinale. L’intestin grêle est donc un organe source de glucose. Les apports de glucose sont discontinus, puisqu’ils se produisent principalement après un repas.

Cependant, l’activité physique a souvent lieu en dehors des repas. Les besoins et les apports en glucose ne sont donc pas synchrones. Pour que les cellules reçoivent en permanence le glucose dont elles ont besoin quel que soit leur niveau d’activité, il faut donc stocker du glucose pour une libération de celui-ci en fonction des besoins. L’organisme stocke des réserves à partir du glucose circulant en excès dans le sang sous forme de glycogène (un polymère du glucose) dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques (= du foie), par glycogénogenèse.

L’expérience du foie lavé de Claude Bernard montre que les réserves de glycogène hépatique sont destinées à toutes les cellules (réserve « publique ») : lorsque des cellules ont besoin de glucose, le foie hydrolyse ses réserves en glycogène (glycogénolyse) pour produire du glucose qui est libéré dans le sang grâce à des protéines membranaires transportant le glucose. Au contraire, les muscles ne peuvent pas libérer de glucose dans le sang (réserves « privées »).

C. Les flux de glucose

Les réserves de glycogène contenues dans les cellules de foie servent à entretenir des flux de glucose, variables selon l’activité, entre les organes sources (intestin et foie), qui libèrent du glucose dans le sang, et les organes consommateurs (dont les muscles).

Ils sont permis par les protéines membranaires qui font entrer ou sortir le glucose des cellules. Ces flux de glucose permettent de maintenir une concentration en glucose dans le sang, ou glycémie, constante.

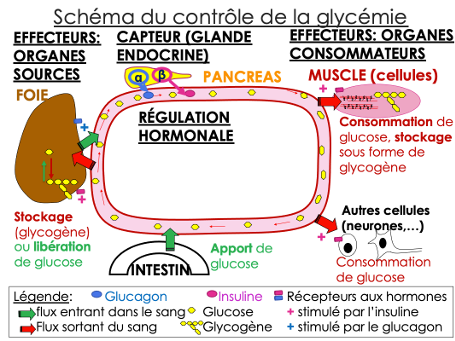

II. Le système de régulation de la glycémie

Un système de régulation implique une variable (ou paramètre) régulée qui est maintenue plus ou moins constante autour d’une valeur d’équilibre, grâce à des capteurs, un centre de régulation, et des effecteurs.

A. La glycémie, une variable régulée

La glycémie est la concentration de glucose dans le sang. Elle est maintenue dans un intervalle relativement étroit autour d’une valeur d’équilibre proche de 1g.L-1.

Elle dépend des apports alimentaires : la glycémie augmente après un repas, et diminue ensuite. Comme les apports alimentaires en glucose au cours des repas sont discontinus, cela signifie que la glycémie est une variable qui est régulée finement par l’organisme.

B. Les hormones régulant la glycémie

La glycémie est régulée par deux hormones protéiques (hormone = molécule produite par une glande endocrine, circulant dans l’organisme par le sang, et qui modifie l’activité des cellules cibles : c’est un messager chimique, avec une action plus lente que le message nerveux), produites par le pancréas. Celui-ci contient des amas de cellules appelées îlots de Langherans(1% des cellules du pancréas) qui ont une fonction endocrine. En effet, deux types de cellules de ces îlots de Langherans, les cellules α et les cellules β, sécrètent (sécrétion = production + libération) chacune une hormone différente dans le sang,impliquées dans la régulation de la glycémie :

- Le glucagon est secrété par les cellules α des îlots de Langherans du pancréas. C’est une hormone hyperglycémiante. Il active la glycogénolyse dans le foie, et donc la libération de glucose dans le sang.

- L’insuline est secrétée par les cellules β des îlots de Langherans du pancréas. C’est une hormone hypoglycémiante. Elle active l’absorption du glucose et la glycogénogenèse par les cellules des organes sources (muscles et foie), et donc le stockage sous forme de glycogène du glucose circulant dans le sang.

L’action de ces hormones est d’autant plus importante que leur concentration est importante. Le message chimique que constitue les hormones est donc codé par la concentration de l’hormone.

C. Les cellules-cibles

Les cellules-cibles possèdent des récepteurs à ces hormones à la surface de leur membrane plasmique :

- les cellules musculaires possèdent des récepteurs à l’insuline uniquement,

- les cellules hépatiques possèdent des récepteurs à l’insuline et au glucagon.

Ces cellules cibles possèdent aussi des protéines membranaires de transport du glucose qui font entrer ou sortir le glucose de ces cellules. Les hormones pancréatiques activent le transport du glucose par ces protéines membranaires, et le stockage (glycogénogenèse), ou la libération (glycogénolyse) du glucose dans le sang.

Ainsi, après un repas, les apports en glucose par l’intestin augmentent la glycémie. Les cellules α des îlots de Langherans du pancréas libèrent alors de l’insuline. Les cellules cibles du foie et des muscles reçoivent le message au niveau de leurs récepteurs, et font entrer le glucose qu’elles stockent sous forme de glycogène lors de la glycogénogenèse. La quantité de glucose qui circule dans le sang baisse, ce qui baisse la glycémie.

Au contraire, en dehors de la période de digestion, ou au cours d’un effort physique, les cellules musculaires utilisent leurs réserves de glycogène et puisent du glucose dans le sang, ce qui baisse la glycémie. Les cellules ß des îlots de Langherans du pancréas libèrent alors du glucagon. Les cellules cibles du foie reçoivent le message au niveau de leurs récepteurs, et hydrolysent le glycogène font sortir le glucose de leur cellule. La quantité de glucose qui circule dans le sang augmente, ce qui augmente la glycémie.

La glycémie est donc un système de régulation : la variation de la variable régulée ou du paramètre régulé (glycémie) est détectée par les capteurs (cellules α et ß du pancréas) qui émettent un message chimique (hormones : glucagon ou insuline), reçu par les cellules cibles (cellules musculaires et hépatiques pour l’insuline, ou cellules hépatiques pour le glucagon) au niveau de leurs récepteurs.

III. Les diabètes

On appelle diabète une hyperglycémie chronique (glycémie supérieure à 1,26 g.L-1 à jeun). Il existe différents types de diabète mais les plus courants sont le diabète de type 1 (6%) et le diabète de type 2 (92%).

A. Le diabète de type 1

Le diabète de type 1 dit insulinodépendant se déclare le plus souvent chez des individus jeunes. C’est une maladie auto-immune : les cellules immunitaires détruisent les cellules de l’organisme. Dans le DT1, les cellules b du pancréas sont détruites par les lymphocytes auto-réactifs du malade, et elles ne produisent donc plus d’insuline. Le glucose est donc mal absorbé par les cellules du malade qui utilisent alors des lipides et des protéines (rejet de produits cétoniques). Le glucose se retrouve dans les urines qui sont produites en grande quantité. Le traitement consiste en général en des injections régulières d’insuline qui « remplacent » l’insuline manquante de l’organisme.

B. Le diabète de type 2

Le diabète de type 2 ou non insulinodépendant se développe plutôt chez les personnes âgées de plus de 40 ans, dans un contexte de surpoids. Il se développe en plusieurs étapes :

- Les cellules répondent moins efficacement à la fixation de l’insuline sur son récepteur. On parle d’insulinorésistance.

- L’insulinorésistance est alors compensée par une sécrétion plus importante d’insuline, ce qui masque les symptômes du diabète. Le patient est intolérant au glucose.

- Le pancréas s’épuise : il n’arrive plus à produire suffisamment d’insuline pour compenser l’insulinorésistance.

Le traitement consiste, selon l’avancée de la maladie, en des antidiabétiques, des injections d’insuline, et des recommandations hygiéno-diététiques.

Conclusion

La glycémie est un système régulé impliquant des capteurs (cellules α et β des îlots de Langherans du pancréas) qui libèrent des hormones hyper- (glucagon) ou hypoglycémiantes (insuline) en réponse à une baisse ou à une augmentation de la glycémie. Ces hormones modulent la glycogénolyse et la glycogénogenèse dans le foie et le muscles, en se fixant sur des récepteurs membranaires des cellules cibles, ce qui régule les flux entrants et sortants de glucose grâce aux protéines membranaires de transport du glucose. Un dysfonctionnement de cette régulation hormonale aboutit à un diabète.