Les êtres vivants ont subi une longue évolution dont on voit actuellement les traces notamment dans l’anatomie. Comment l’évolution des êtres vivants nous permet-elle de comprendre le monde vivant ? On étudiera comment l’évolution permet de comprendre certains caractères anatomiques chez l’humain, et ses conséquences dans les domaines agricoles et médicales.

I. Anatomie et évolution

A. Les forces évolutives

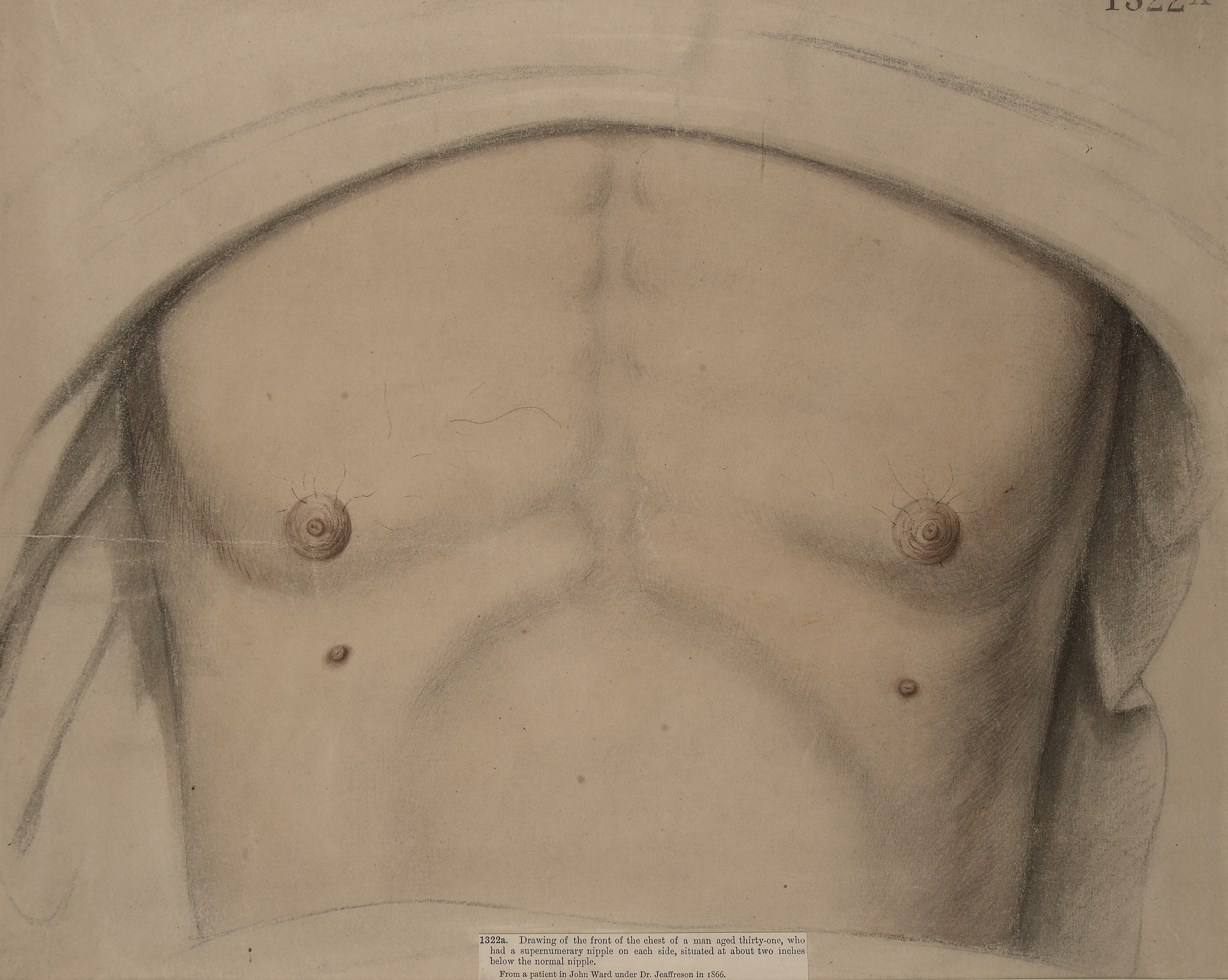

Les structures anatomiques présentent des particularités surprenantes d’un point de vue fonctionnel : certaines peuvent paraître sans fonction avérée (ex : téton chez les Mammifères mâles), alors que d’autres sont d’une étonnante complexité, adaptée pour réaliser leur fonction (ex : œil humain). Cela implique que différentes forces évolutives sont à l’œuvre.

B. Les forces évolutives (rappels de 2e)

Les structures anatomiques témoignent de l’évolution des espèces, dont la nôtre, sous l’effet des forces évolutives qui sont :

- les mutations, qui surviennent au hasard et permettent l’apparition d’un nouveau caractère qui peut modifier l’anatomie. Ainsi, l’évolution jusqu’à l’œil des Vertébrés fait intervenir de nombreuses mutations aléatoires ;

- la dérive génétique, où certains allèles qui ont peu d’impact évolutif sur la survie et la reproduction des individus sont conservés ou disparaissent, au gré du hasard. Elle intervient pour expliquer la présence de structures anatomiques qui ont un faible impact sur la survie et la reproduction de l’individu.

- La sélection naturelle, où les individus les plus adaptés à un milieu donné sont avantagés en termes de survie et/ou de reproduction. Certaines structures anatomiques peuvent s’expliquer par l’action de la sélection naturelle : des yeux complexes ont probablement été sélectionnés en milieu diurne et terrestre en conférant aux individus qui les portent une meilleure survie et donc une meilleure reproduction.

C. Les structures anatomiques au regard de l’évolution

Copie des dessins de Häckel sur la théorie de la récapitulation: « L’ontogenèse récapitule la phylogenèse ». Les embryons de différents animaux présentent des similarités, avec la formation de structures dites « archaïques », comme l’apparition de fentes branchiales chez l’embryon humain, caractéristiques des poissons osseux qui ont un ancêtre commun avec les humains. L’ontogenèse (formation de l’embryon) récapitule la phylogenèse (histoire évolutive de l’espèce) selon Häckel. Cependant, les dessins de Haeckel ont été exagérés pour montrer les similarités, et cette théorie n’est pas universelle. Mais elle illustre l’importance de l’histoire évolutive (contraintes structurales, phylogénétiques) qui s’exerce sur la construction d’un individu, indépendamment des contraintes adaptatives liées à la sélection naturelle.

De nombreuses structures anatomiques s’expliquent donc grâce aux contraintes adaptatives et sélectives, comme l’œil, liées notamment à la sélection naturelle des mutations avantageuses. Cependant, certaines structures anatomiques ne sont pas entièrement expliquées par les contraintes adaptatives ou sélectives. Elles sont mieux expliquées par l’héritage de l’histoire évolutive que par leur fonction :

- des contraintes historiques : en particulier, le trajet de la crosse aortique, qui suit le trajet du 4e arc aortique gauche chez tous les Vertébrés ;

- des contraintes de construction : le téton masculin est présent chez les hommes car cette structure est nécessaires à l’allaitement chez les femmes et peu couteuse en terme de développement : elle n’a donc pas été contre-sélectionnée. Les gènes correspondants étant présents chez les deux sexes, le téton se développe chez les deux.

- des compromis sélectifs : les difficultés obstétriques (= liées à l’accouchement) chez la femme sont liées à un compromis évolutif entre la station debout, qui redresse le bassin, et limiterait son élargissement, et la taille de la tête du bébé. Elles proviendraient donc d’un compromis entre la largeur du bassin de la mère et la taille de la tête du bébé.

Articles complémentaires sur le dilemme obstétrical (difficiles):

- ou des régressions en cours, comme les dents de sagesse, qui ne se développent pas chez certains individus. Cela ne diminue pas la capacité de se nourrir, et répond à la contrainte du manque de place pour des dents supplémentaires dans les mâchoires humaines. Cette régression peut être le fait d’une dérive (par accumulation de mutations sur un organe qui n’est plus utile à la survie de l’individu et n’est donc pas contre-sélectionné) ou de sélection naturelle (organe couteux en énergie comme l’œil complexe dans un milieu dépourvu de lumière, ou présentant des risques pour la survie comme l’infection des dents de sagesse).

Vidéos sur les dents de sagesse :

Ces différentes contraintes s’expriment probablement dans la plupart des structures anatomiques, à des degrés divers (à argumenter pour chaque exemple en fonction des informations présentées par les documents).

II. Applications pratiques de la théorie de l’évolution

A. Évolution, biologie et santé

L’évolution permet de comprendre des phénomènes biologiques ayant une importance médicale. Ainsi, les bactéries et les virus possèdent une grande capacité de mutation. Ces mutations favorisent l’émergence de gènes de résistance aux antibiotiques. Les bactéries sensibles sont détruites par les antibiotiques et les bactéries résistantes survivent : elles sont donc sélectionnées et se répandent dans la population, qui contient alors de plus en plus de bactéries résistantes.

Ainsi, des maladies résistantes apparaissent, ce qui crée un risque sanitaire.

On trouve le même mécanisme pour les virus et les vaccins (ex : vaccin de la grippe) : certains virus mutent spontanément, et survivent mieux car ils échappent aux défenses immunitaires développées par les vaccins. Il est donc nécessaire d’adapter les stratégies prophylactiques (stratégies de lutte contre un organisme, y compris hygiène et « gestes barrières ») aux micro-organismes pathogènes, avec notamment :

- les vaccins (ex : pour un virus qui mute fréquemment comme la grippe, un nouveau vaccin doit être préparé tous les ans, ce qui n’est pas nécessaire pour un pathogène qui mute plus rarement);

- les antibiotiques (ex : limiter la consommation d’antibiotiques aux situations où elle est vraiment nécessaire, y compris dans le domaine de l’agroalimentaire).

B. Évolution, biologie et agriculture

Depuis la révolution agricole, la pratique intensive de la monoculture, la domestication et l’utilisation de produits phytosanitaires (produits destinés à améliorer le rendement des productions agricoles : insecticides, herbicides, engrais, fongicides, …) diminuent la biodiversité des espèces cultivées. Cela favorise l’émergence d’individus résistants aux produits phytosanitaires, avec des ravageurs qui survivent même en présence de produits phytosanitaires, par les mêmes mécanismes de sélection que la résistance bactérienne. Ceci pose des problèmes de rendement agricole et de lutte contre les ravageurs.

Conclusion

La biodiversité actuelle résulte donc des forces évolutives (mutation, sélection, dérive génétique), de l’histoire évolutive des êtres vivants (contraintes adaptatives, historiques, de construction). Cette évolution s’observe aussi parmi les espèces microbiennes et dans l’agriculture, nécessitant d’adapter les pratiques médicales et culturales.