L’évolution des êtres vivants a conduit notamment à l’apparition de l’espèce humaine, qui a elle-même évolué depuis son apparition. Différents fossiles permettent de reconstituer une histoire de l’évolution humaine, étudiés par la paléoanthropologie. Quelles sont les étapes de l’évolution qui ont mené à l’espèce humaine actuelle ? On étudiera dans un premier temps la place de l’espèce humaine dans le monde vivant, puis l’émergence de la lignée humaine au cours du temps.

I. L’espèce humaine dans le monde vivant

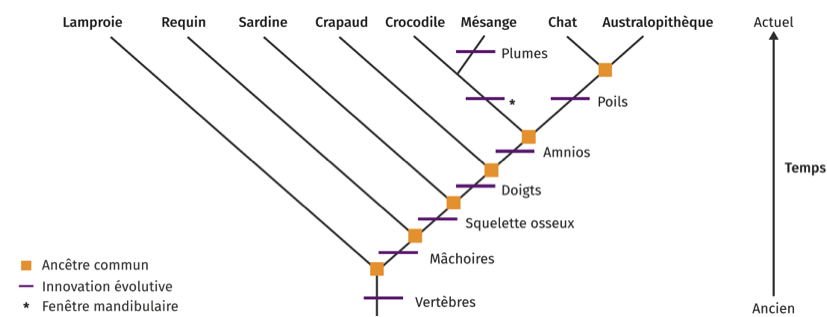

A. Les principes de la phylogénie

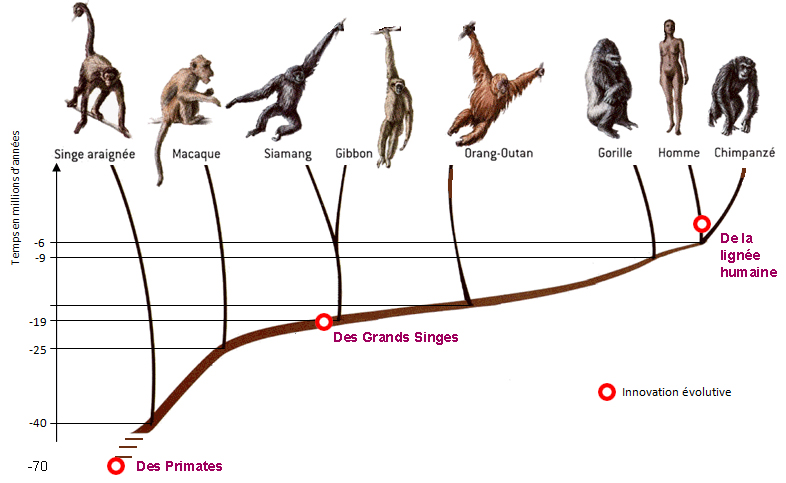

La phylogénie étudie les relations de parenté entre les espèces actuelles ou fossiles, sur des critères morpho-anatomiques et génétiques. Les espèces apparentées sont regroupées en grands groupes ou taxons selon les caractères qu’elles partagent, hérités d’un même ancêtre commun chez lequel sont apparues des innovations évolutives, ou caractères dérivés propres. Des espèces qui partagent un grand nombre de caractère sont considérées comme proches, c’est-à-dire que leur dernier ancêtre commun est relativement proche dans le temps, au contraire d’espèces ne partageant que peu de caractères, dont le dernier ancêtre commun est considéré comme lointain. Le dernier ancêtre commun (DAC) ne peut être connu précisément.

Ces relations de parenté entre espèces sont représentées sous la forme d’arbre phylogénétique.

Ces relations de parenté entre espèces sont représentées sous la forme d’arbre phylogénétique, à partir de données morpho-anatomiques ou génétiques (ADN ou protéines). Cet arbre est représenté par :

- des espèces ou taxons (groupes), alignés en haut ou sur le côté ;

- des ancêtres communs, situés aux nœuds qui sont hypothétiques (= ne peuvent être connus précisément), et dont descendent toutes les espèces postérieures ;

- des branches qui représentent les chemins évolutifs : des innovations évolutives (nouveaux caractères) qui sont apparues progressivement, à la faveur des processus évolutifs.

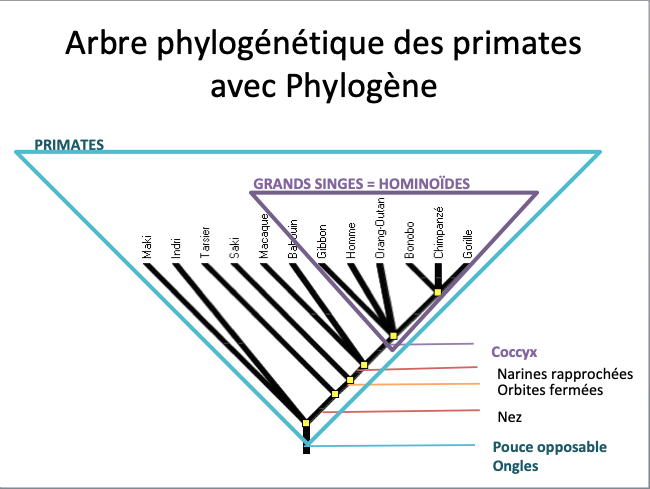

B. L’espèce humaine, un primate hominidé (activité 1)

La phylogénie humaine étudie les relations de parenté entre les espèces actuelles et fossiles d’Hominidés. Les Hominidés est un groupe qui n’est pas défini de façon unanime dans la communauté scientifique. On le définit ici comme le groupe qui englobe toutes les formes humaines présentes et passées, ainsi que les chimpanzés, bonobos, gorilles et leurs ancêtres.

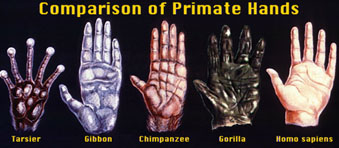

L’espèce humaine actuelle (Homo sapiens) fait partie du groupe des primates: elle possède comme toutes les espèces primates un pouce opposable au reste des doigts, et des ongles à l’extrémité des doigts.

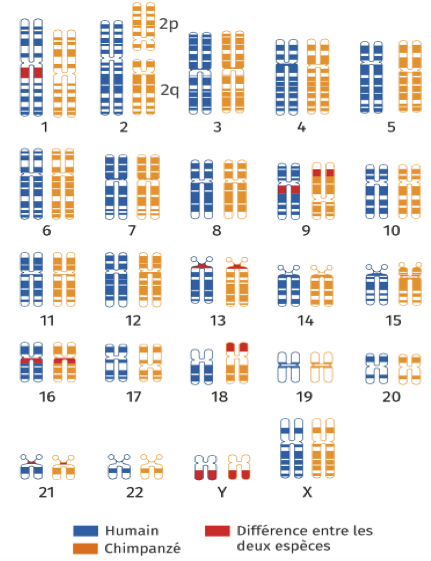

Elle est plus particulièrement apparentée aux grands singes (ou Hominoïdes ou Hominidés selon les classifications) avec les orangs-outans, les gorilles, les chimpanzés avec lesquels elle partage des caractères morpho-anatomiques comme la queue remplacée par un coccyx (soudure des 4 vertèbres caudales atrophiées), et des similitudes génétiques.

Elle partage plus de 99% de gènes avec l’espèce chimpanzé avec laquelle elle est la plus proche génétiquement et anatomiquement. La phylogénie permet donc d’affirmer que c’est avec le chimpanzé que l’espèce humaine partage le plus récent ancêtre commun.

II. La lignée humaine

La lignée humaine (= Homininés) comprend toutes les espèces, actuelles ou fossiles, qui sont plus proches des êtres humains que des chimpanzés, et sont issues de la séparation du dernier ancêtre commun à l’Homme et au Chimpanzé il y a environ 7Ma.

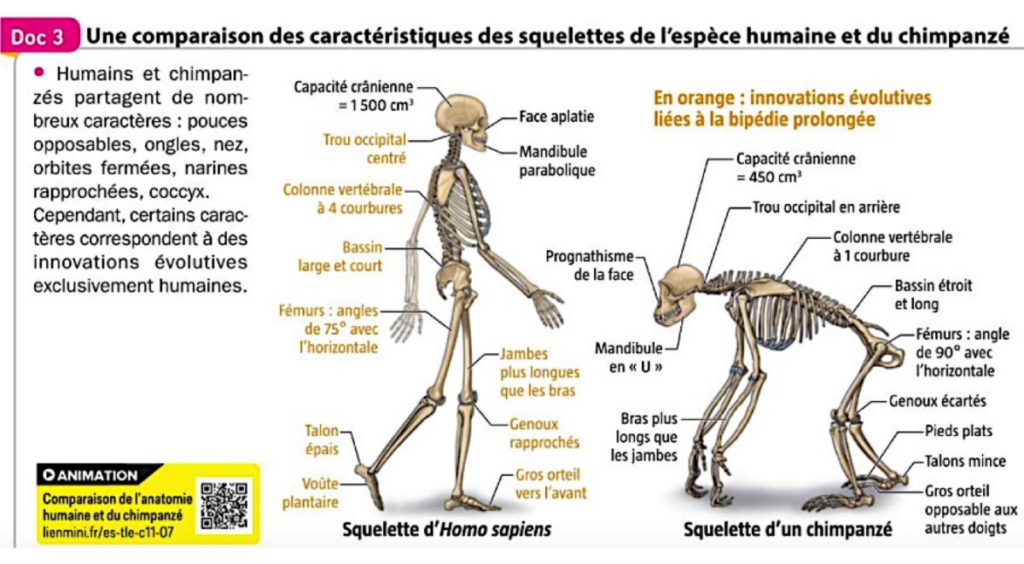

L’espèce humaine se distingue des autres Grands singes par une bipédie permanente (qui n’est pas le propre de l’humain : voir tous les oiseaux bipèdes par exemple).

Sous forme animée: https://numeres.net/9782210114135/res/9782210114135-ht5-es-tle-c11-07/

A. L’évolution de la lignée humaine

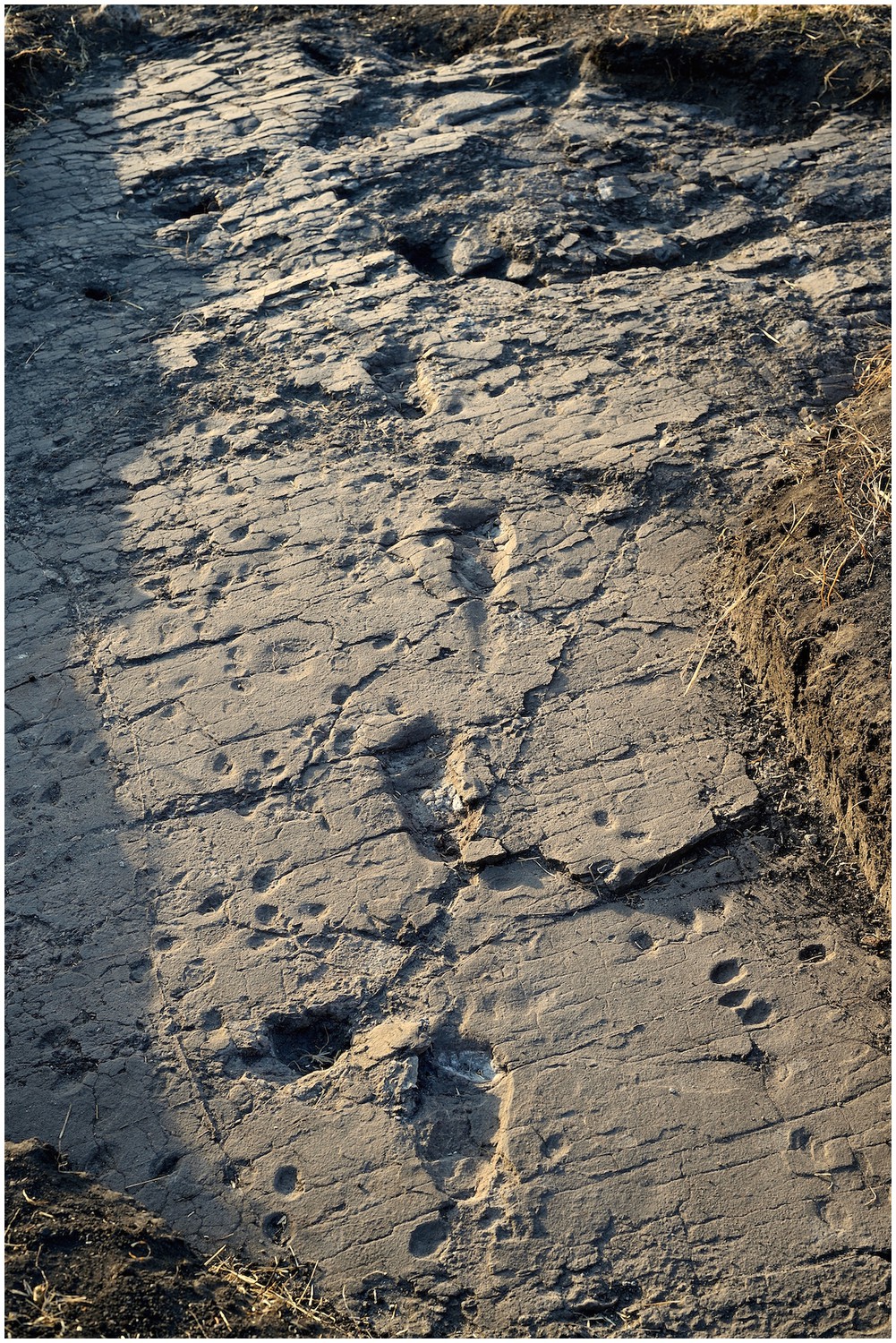

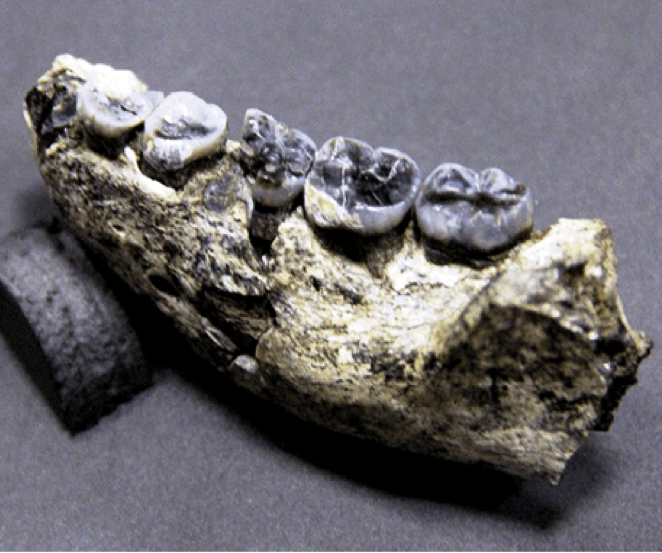

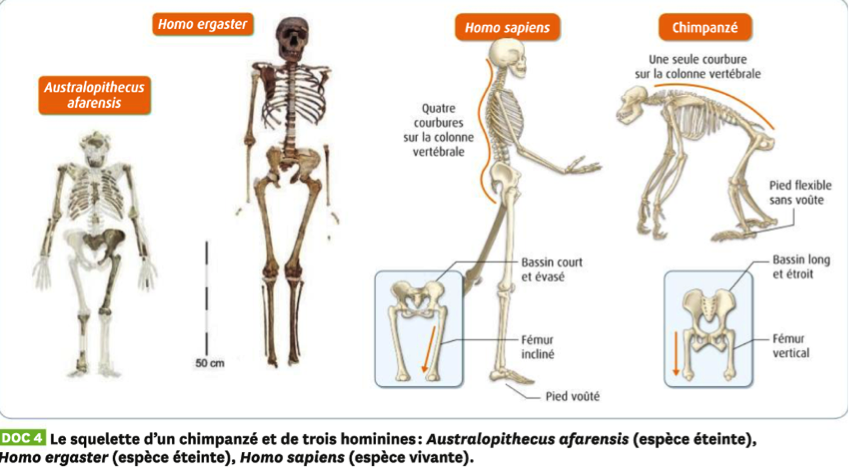

Des arguments scientifiques issus de l’analyse comparée de fossiles permettent de reconstituer l’histoire de nos origines. Ainsi, l’étude de fossiles d’homininés en Afrique, comme Australopithecus afarensis, A. anamensis, Sahelanthropus tchadensis (Toumaï), Orrorin tugenensis…, datés de -7 à -3 millions d’années, montre des innovations caractéristiques de la lignée humaine qui les distinguent des autres Grands singes :

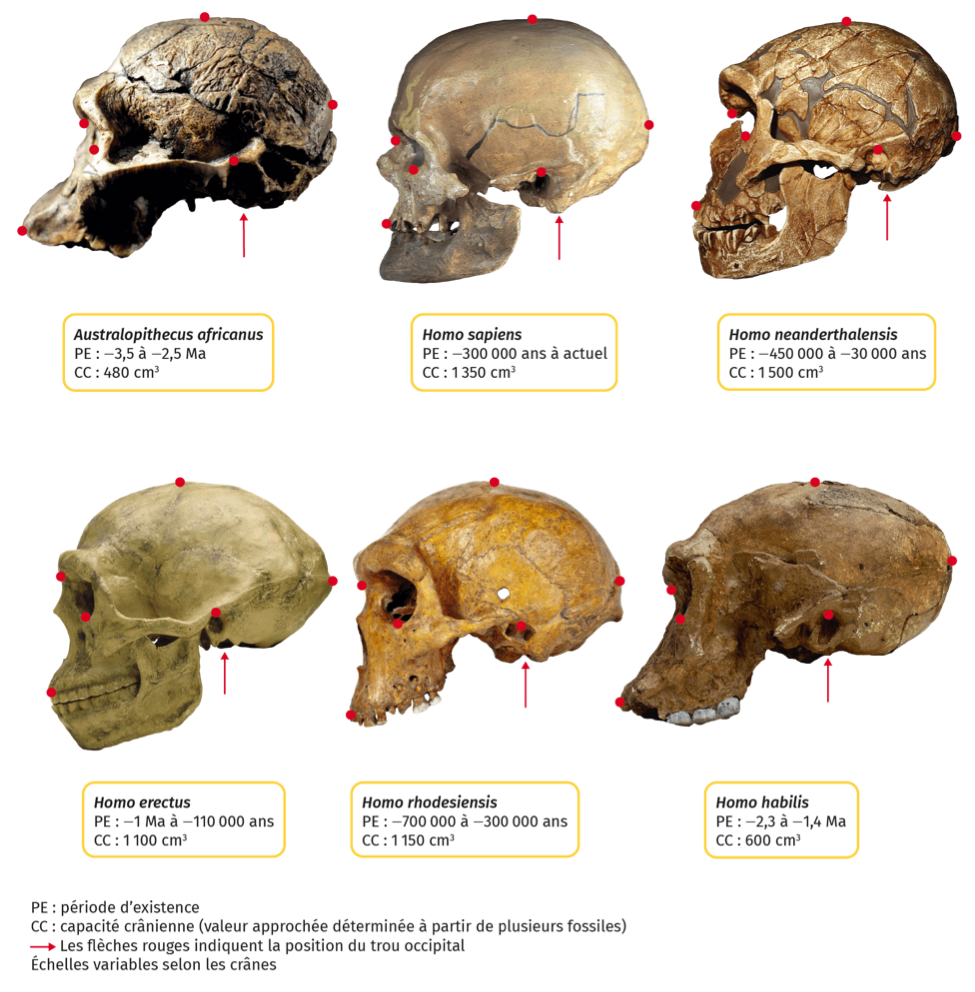

- La bipédie prolongée, marquée par une position intermédiaire du trou occipital au niveau du crâne, des membres supérieurs plus courts, un bassin plus court, et un léger développement de la capacité crânienne;

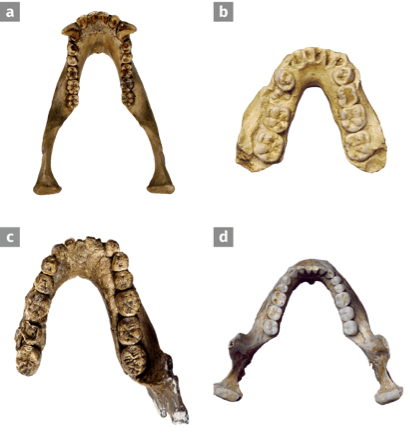

- la forme de la mandibule en V.

Ces caractères ne sont pas présents chez tous les fossiles : on parle de « mosaïque de caractères » pour décrire le fait qu’ils se développent indépendamment chez plusieurs espèces, ce qui complique la phylogénie humaine.

B. L’émergence du genre Homo

Le genre Homo regroupe l’espèce humaine actuelle Homo sapiens, qui est le seul représentant actuel, et une quinzaine d’espèces fossiles (ex : H. habilis, H. erectus, H. neandertalensis, H. floresiensis,…), dont le plus ancien est daté vers 3Ma.

Le genre Homo se distingue des autres grands singes et des autres homininés par :

- une bipédie permanente, qui se manifeste anatomiquement par les fémurs en position oblique par rapport au bassin court, et la position du trou occipital en avant du crâne, ce qui a permis le développement de la capacité crânienne.

- La mandibule est toujours en V, le prognathisme (avancée de la mâchoire par rapport au front) régresse

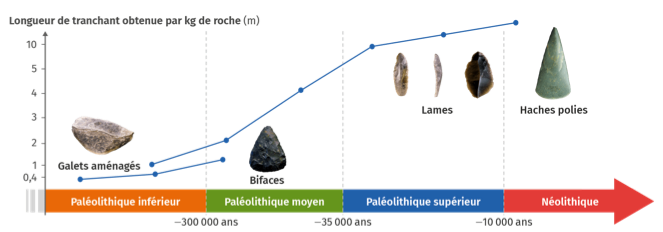

- Des éléments culturels (outils, art, feu, rites,…)

Plusieurs espèces humaines ont cohabité sur Terre entre -2,5 Ma et -28 000 ans, ce qui a permis des échanges culturels, ou même génétiques, avec des hybridations attestées par la présence de gènes néandertaliens et dénisoviens dans le génome de l’espèce humaine actuelle. Depuis 28 000 ans, l’humain actuel est le seul représentant de la lignée humaine, les autres espèces s’étant éteintes.

C. La transmission des caractères

Certains caractères sont transmis de manière non génétique :

- le microbiote (ensemble des microorganismes vivant au contact d’un organisme : levures, bactéries,… sur la peau, dans le tube digestif, les voies génitales,…) : il se transmet notamment de la mère à l’enfant lors de l’accouchement, il peut être modifié par l’alimentation (carnivore, végétarienne, omnivore, riche en fibre,…)

- des comportements appris dont la langue, les habitudes alimentaires, l’utilisation d’outils, les rites, l’art, le symbolisme… Ils sont appris par imitation et imprégnation.

Conclusion

L’évolution humaine décrit l’évolution des caractères morpho-anatomiques, culturels et génétiques au cours du temps, qui a mené à l’apparition de l’espèce humaine Homo sapiens. Elle étudiée par la paléoanthropologie grâce aux différents fossiles apparentés à la lignée humaine et appartenant au groupe des Hominidés. Elle construit un récit scientifique de nos origines à partir des archives fossiles. Cette évolution à partir du DAC à l’humain et au chimpanzé est buissonnante, avec de nombreuses espèces qui se succèdent et cohabitent.La bipédie prolongée se développe avec la modification du bassin, de la capacité crânienne. L’utilisation d’outils, les éléments culturels, se développent et se transmettent de manière non génétique.

Ressources complémentaires:

- une version assez accessible: http://www.evolution-biologique.org/histoire-de-la-vie/apparition-de-l-homme/le-singe-debout.html

- le site du Museum National d’Histoire Naturelle avec un cours sur l’évolution humaine (approfondi) https://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=5690

- L’émergence de la lignée humaine sous forme de frise: https://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/38272/mod_resource/content/2/appli_especes/index.html#/frise

- le site Hominidés, avec des réponses pragmatiques, des articles sur différents sujets en lien avec sur l’évolution humaine, les récentes découvertes: https://www.hominides.com/index.php

- le site Homininés: http://hominines.portail-svt.com/index.php?lng=fr

- des réponses aux questions des plus existentielles aux plus triviales sur l’humanité: http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr

- https://anthropogoniques.com/accueil/