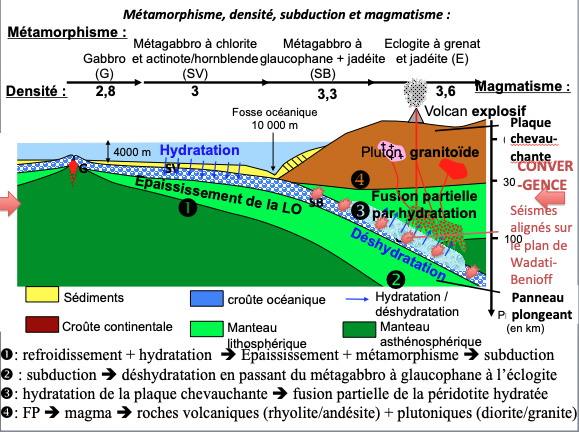

A) Les zones de subduction

Ce sont des zones très actives sismiquement et volcaniquement: elles concentrent la majorité des séismes les plus violents et des volcans les plus dévastateurs par leurs nuées ardentes. Elles sont situées en bordure de côte (ex: Japon, Petites Antilles, bordure ouest de l’Amérique et toute la « ceinture de feu du Pacifique »), au niveau d’une fosse océanique.

1. Tectonique (TP7)

Les mouvements tectoniques au niveau des zones de subduction ont notamment provoqué les séismes à l’origine des tsunamis de Sumatra le 26 décembre 2004 et du Japon du 11 mars 2011 qui a entrainé l’accident nucléaire de Fukushima pour citer les catastrophes qui ont le plus marqué ce début de siècle.

Lorsque la densité de la lithosphère océanique âgée dépasse celle de l’asthénosphère, elle subduit = plonge en profondeur dans le manteau : c’est la subduction. Au niveau d’une zone de subduction, la lithosphère âgée (= panneau plongeant) s’enfonce sous une autre lithosphère (= plaque chevauchante), continentale (ex : Cordillère des Andes) ou océanique (ex : Japon, Petites Antilles). Elle forme une fosse océanique, et en arrière des alignements de volcans au niveau d’arcs insulaires ou de chaines de montagnes volcaniques, avec des séismes profonds et violents. Plusieurs marqueurs géologiques témoignent de la convergence :

- un prisme d’accrétion au bord de la fosse océanique résulte de l’empilement de couches de roches sédimentaires qui n’ont pas subduit avec le reste de la lithosphère océanique, comme si la plaque chevauchante « raclait » les roches sédimentaires de la plaque plongeante ;

- des foyers de séismes en profondeur alignés forment le plan de Wadati-Benioff, jusqu’à 700km : il révèle la plaque lithosphérique plongeante qui subit de fortes contraintes en s’enfonçant dans le manteau ; les roches se brisent, ce qui provoque des séismes profonds.

- Les anomalies de la vitesse de propagation des ondes sismiques aux abords de la fosse océanique sont visibles en tomographie sismique : elles sont accélérées du côté de la plaque plongeante froide, et ralenties du côté du magmatisme. Elles confirment le plongement de la lithosphère froide dans le manteau asthénosphérique chaud.

Images obtenues avec le logiciel Tectoglob3D en ligne: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

Images obtenues avec le logiciel Tectoglob3D en ligne: https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

une modélisation: c’est le poids de la plaque qui entraine la subduction. http://sagascience.cnrs.fr/dosgeol/01_decouvrir/02_subduction/04_subduction_plaques/03_pedago/04a.htm

2. LE Magmatisme des zones de subduction (TP8)

Les zones de subduction sont le siège d’un magmatisme sur la plaque chevauchante qui se manifeste en surface et en profondeur :

- Le volcanisme est de type explosif et dévastateur, avec généralement des nuées ardentes, constituées de gaz, cendres et fragments de laves brûlants, et une lave très visqueuse. Les roches volcaniques produites par ce volcanisme sont variées (ex : trachyte, andésite, rhyolite).

Volcan Sabancaya en éruption au Pérou avec une nuée ardente au-dessus, et dont l’édifice est formé de dacite et d’andésite Source: Galeria del Ministerio de Defensa del Perú, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Rhyolite à l’œil nu: repérer les gros cristaux de feldspath blanc et rose, les quartz brillants sombres noyés dans une pâte non cristallisée caractéristique d’une roche microlithique d’origine volcanique (au microscope: http://geologie.discip.ac-caen.fr/Micropol/endogen/corteges/rhyolite/index.html)

Andésite à l’œil nu (les baguettes vertes sont les amphiboles, minéraux hydratés, noyées dans une pâte microlithique) et au MO (Hb: hornblende, une amphibole; Px: pyroxène; Pl: plagioclase) (Source: https://lithotheque.ens-lyon.fr/Lithotheque/FormRech/page.php?recup=PA14)

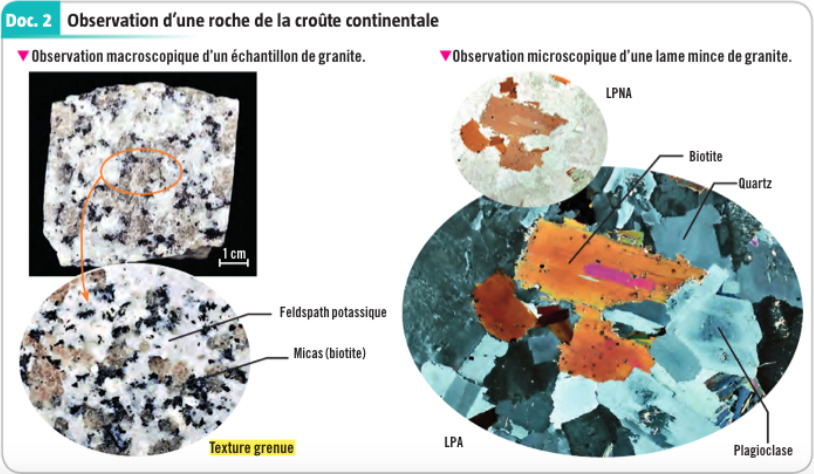

- Lorsque le magma ne remonte pas jusqu’à la surface, des massifs de plutons de granitoïdes (ex : granite, granodiorite, diorite) cristallisent en profondeur ; ils peuvent apparaître à la surface grâce à l’érosion ou aux mouvements tectoniques.

Granite à l’œil nu et au MO: la composition minéralogique est identique à celle de la rhyolite mais avec une structure grenue (au microscope: http://geologie.discip.ac-caen.fr/Micropol/endogen/corteges/granite/index.html)

Granite à l’œil nu et au MO: la composition minéralogique est identique à celle de la rhyolite mais avec une structure grenue (au microscope: http://geologie.discip.ac-caen.fr/Micropol/endogen/corteges/granite/index.html)

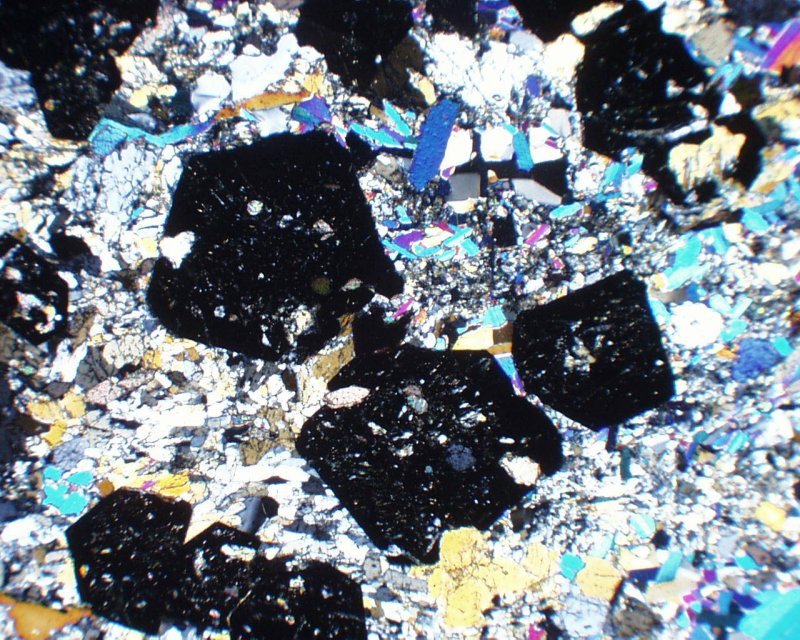

Diorite à l’œil nu et au MO (Hb: hornblende, une amphibole; Px: pyroxène; Pl: plagioclase) (Source: https://www.virtualmicroscope.org/content/diorite-–-loch-doon)

Les roches issues du magmatisme de subduction montrent donc une diversité mais elles présentent toutes des minéraux hydratés (ex : amphibole, biotite), ce qui indique qu’elles proviennent de magmas riches en eau.

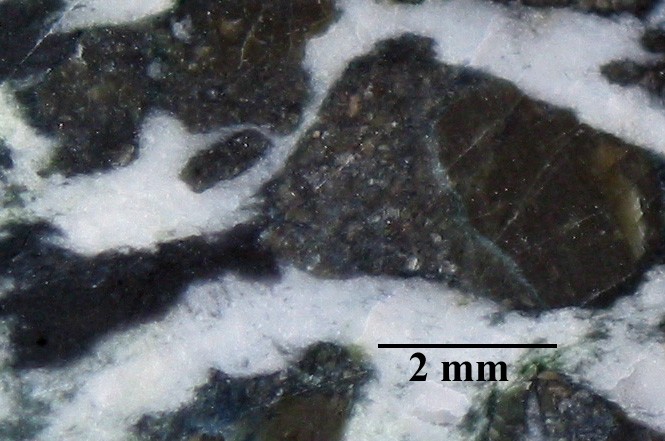

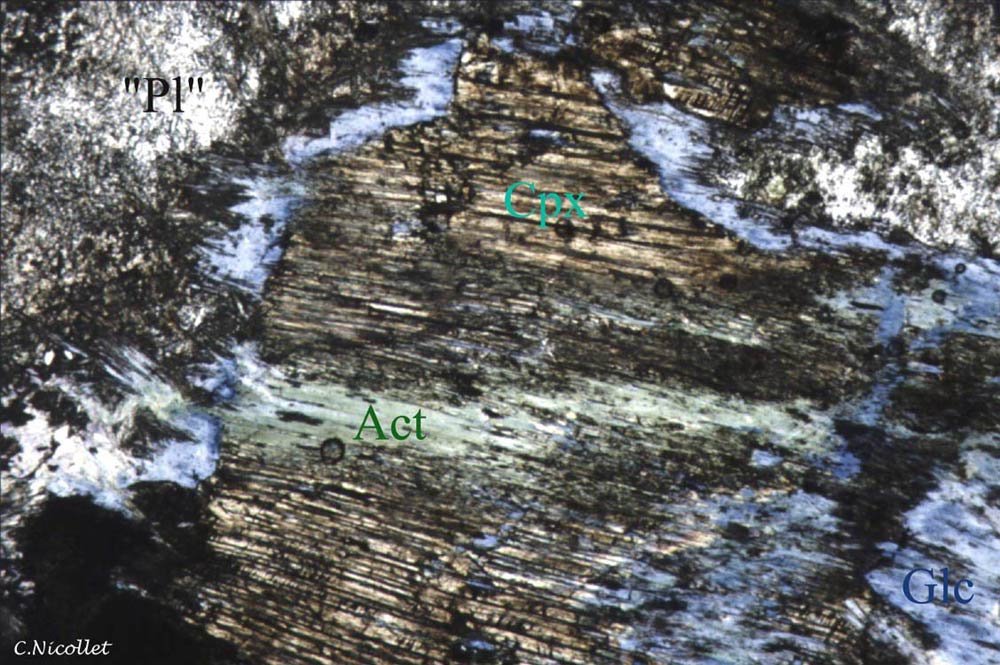

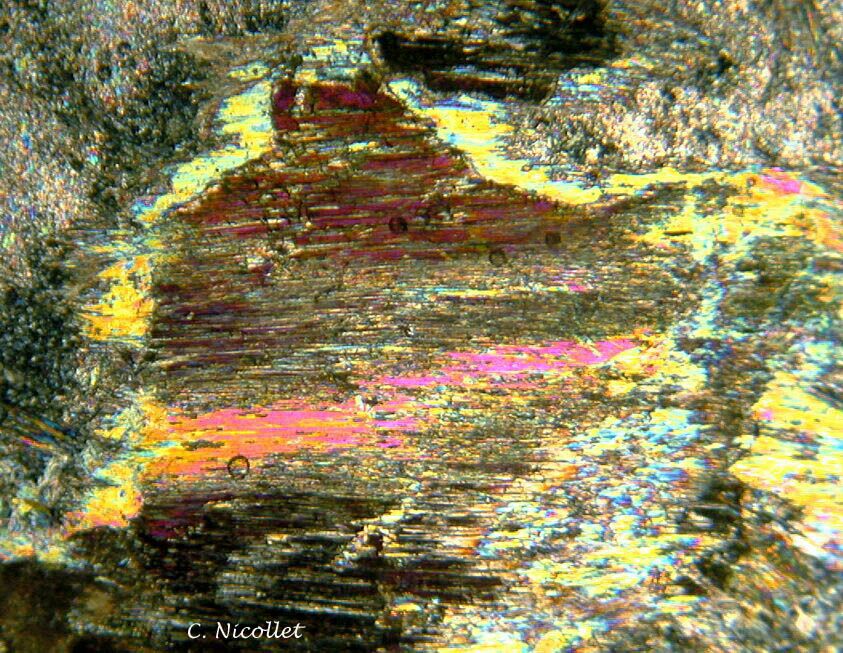

Ces magmas sont issus de la fusion partielle des péridotites de la partie du manteau situé entre la plaque chevauchante et le panneau plongeant, grâce à leur hydratation. Cette hydratation provient de l’eau piégée dans les minéraux hydratés dans le panneau plongeant par le métamorphisme hydrothermal. Les roches subissent alors un nouveau métamorphisme, dit « de subduction » au cours de leur enfoncement dans le manteau : les minéraux de la plaque plongeante se déshydratent sous l’effet de la pression et de la température plus élevées, et forment ainsi des glaucophanes dans les métagabbros de type schiste bleu, puis des grenats dans les éclogites.

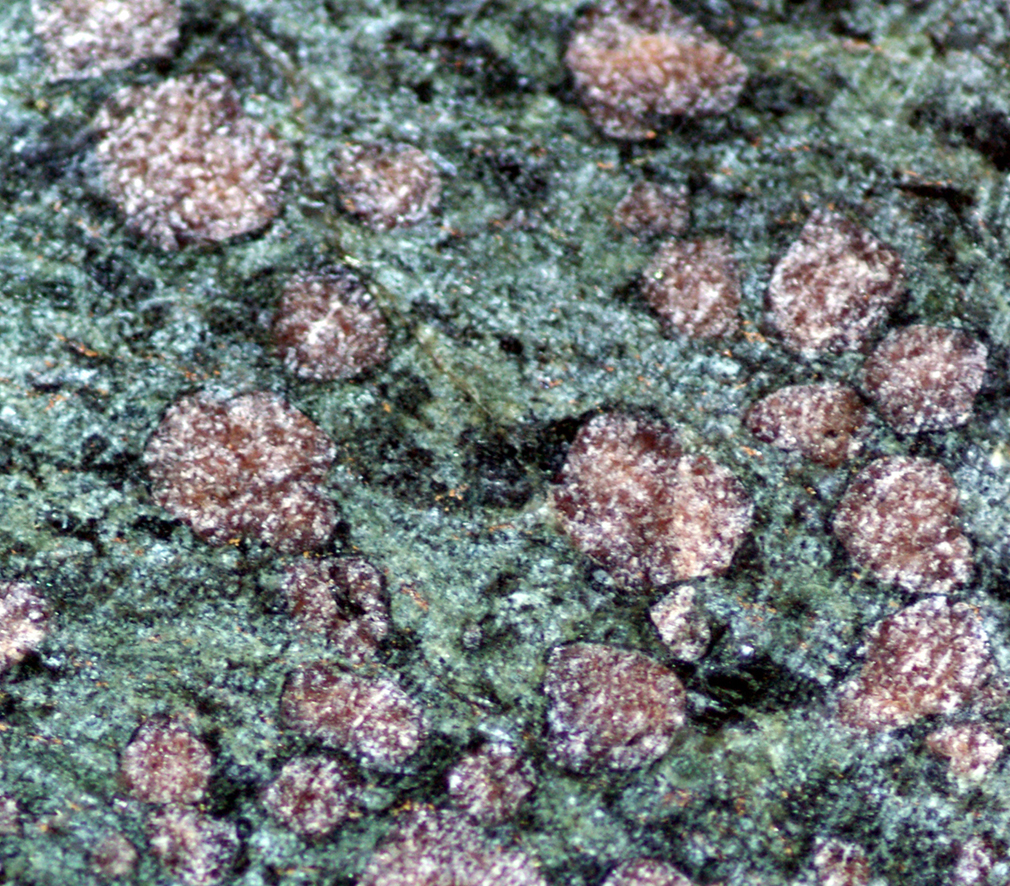

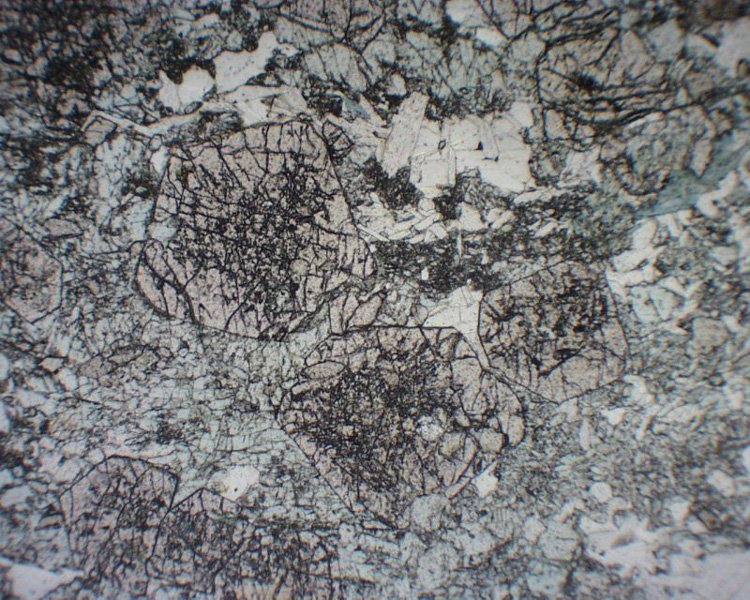

Métagabbro à glaucophane (faciès schiste bleu) à l’oeil nu et au MO, en auréole bleue à la limite entre un pyroxène (Cpx) et un plagioclase (Pl) (LPNA et LPA, source: http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbro.html)

Eclogite à l’œil nu et au MO en LPNA et LPA. Les grenats, roses à l’œil nu et hexagonaux, sont éteints (noirs) en LPNA quelle que soit l’orientation.

L’eau issue de cette déshydratation est libérée dans le manteau sus-jacent (au-dessus, donc le manteau de la plaque chevauchante) sous forme de fluides qui hydratent de la péridotite mantellique de la plaque chevauchante, ce qui abaisse la température de fusion (solidus) et permet sa fusion partielle. Le magma forme alors des plutons en profondeur, ou des volcans en surface.

Les magmas produits peuvent subir des modifications lors de leur ascension :

- Par contamination crustale : Des fragments de roches de l’encaissant (des roches autour du magma, par exemple de la chambre magmatique) peuvent être incorporés au magma, ce qui enrichit sa composition.

- Par cristallisation fractionnée : Dans les chambres magmatiques, le magma cristallise progressivement, et certains minéraux cristallisent à des températures plus faibles que d’autres. La composition chimique et minéralogique du magma évolue donc au fil du temps.

Ces modifications expliquent la diversité des roches des zones de subduction.

B) Les zones de collision

Lorsque la subduction se poursuit, les deux croutes continentales entrent finalement en contact. Comme elles sont moins denses que le manteau asthénosphérique, elles ne peuvent subduire. Les lithosphères continentales s’affrontent : les couches de roches sont déformées par des plis, des failles inverses, des couches de roches passent par-dessus d’autres, s’empilant pour former des chevauchements, parfois de grande ampleur, formant alors des nappes de charriage. Tout ceci a pour conséquence un raccourcissement et un épaississement crustal formant une chaine de montagne. La croute continentale est plus épaisse et s’enfonce dans le manteau, formant une racine crustale.

Une faille inverse recoupe des strates dans des terrains sédimentaires

Faille inverse et schéma d’interprétation

Pli, pli-faille et schéma d’interprétation

Nappe de charriage et schéma d’interprétation: repérer le chevauchement « anormal » des séries de roches sédimentaires anciennes sur les roches récentes

Carte des isobathes du Moho sous les Alpes: remarquer l’approfondissement sous les Alpes, qui témoigne de la racine crustale des Alpes

Profil ECORS et son schéma d’interprétation sous les Alpes: remarquer l’empilement des couches qui forme la racine crustale

Schéma bilan des déformations au niveau d’un chaine de collision (la partie du bas avec les roches métamorphique est hors programme)