A) Une réaction rapide et universelle

L’immunité innée existe chez tous les animaux, et les végétaux ont une immunité comparable. Elle est apparue chez les animaux il y a 800Ma, ce qui explique qu’on trouve des cellules et des molécules communs à de nombreux groupes.

Elle opère sans apprentissage préalable. Elle est déterminée génétiquement et est présente dès la naissance.

Très rapidement mise en œuvre et présente en tout point de l’organisme, l’immunité innée est la première à intervenir lors de situations de danger variées, comme une atteinte des tissus, une infection par des micro-organismes, ou une cancérisation. C’est une première ligne de défense immunitaire qui agit d’abord seule puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire.

B) Les acteurs

L’immunité innée repose sur différents acteurs :

- des organes qui constituent des barrières physiques (peau, muqueuse) empêchant les intrus de pénétrer dans l’organisme,

- une dizaine de types cellulaires spécialisés différents. Ce sont des leucocytes, présents partout, ce qui permet de protéger l’ensemble de l’organisme, avec :

- des cellules circulantes dans les tissus fluides comme le sang ou la lymphe (granulocytes, monocytes)

- des cellules dans les tissus compacts (granulocytes, cellules NK, macrophages, cellules dendritiques, mastocytes)

- une centaine de molécules circulantes libérées par les cellules de l’immunité, dont :

- des molécules permettant la communication entre les cellules, comme les interleukines;

- des molécules toxiques pour détruire les pathogènes.

C) Les modes d’action

L’immunité innée repose sur des mécanismes de reconnaissance et d’action très conservés au cours de l’évolution :

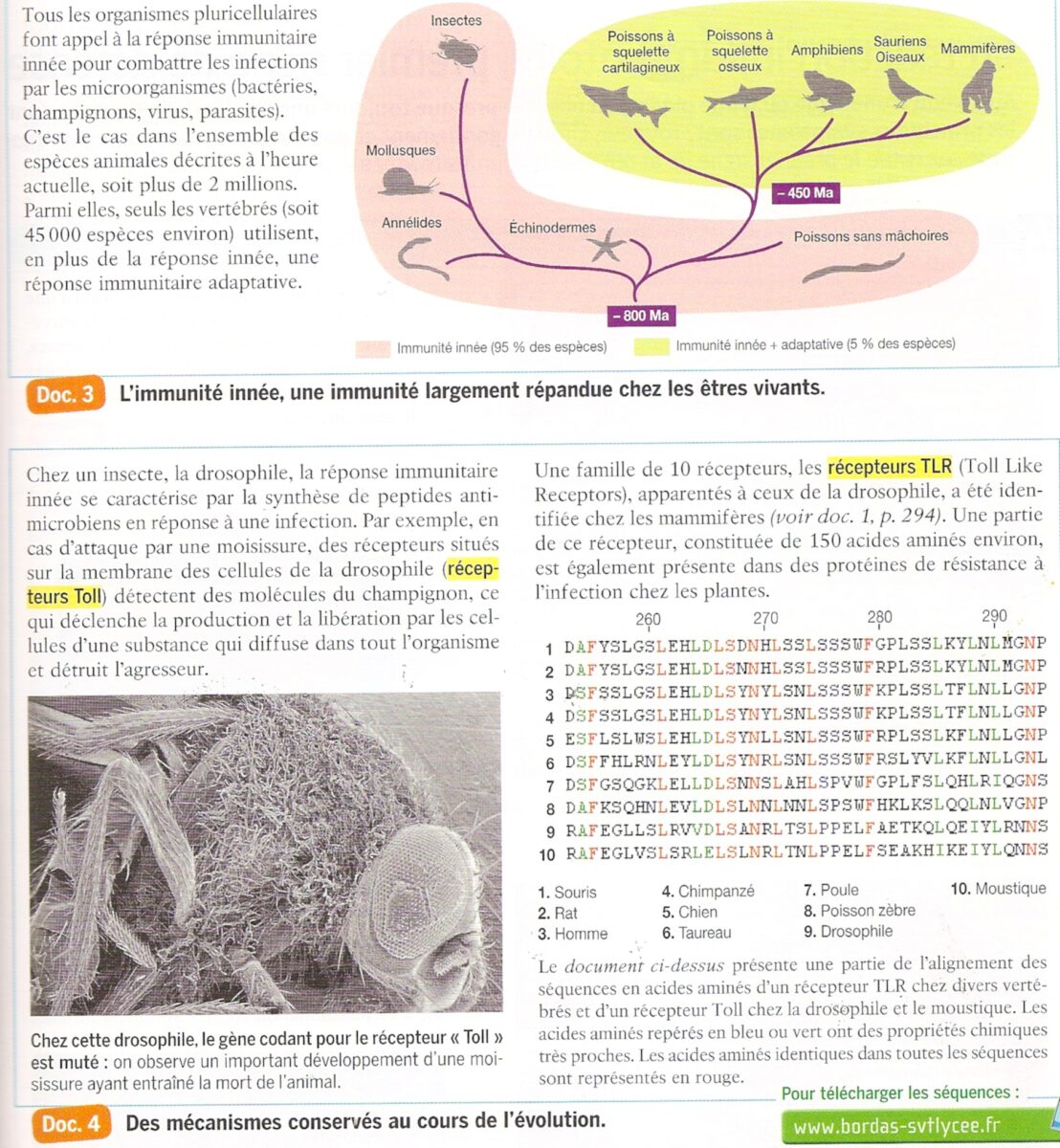

- La reconnaissance des agents pathogènes par les cellules de l’immunité innée qui possèdent des récepteurs de surface (appelés TLR : récepteurs de type Toll) qui reconnaissent des motifs étrangers partagés par de nombreux intrus (ex : composants de la paroi bactérienne ou des champignons, motifs du génome pour les virus) ;

- La neutralisation et la destruction de l’agent pathogène par les cellules et/ou les molécules, notamment par phagocytose ou par injection de molécules toxiques. Par exemple, le lysozyme dans les sécrétions corporelles (larme, lait, salive…) est une enzyme qui détruit la paroi des bactéries. Les molécules du complément sont présentes même chez les plantes.